网络文艺理念和数字思维如何“活化”京剧创作

——数字新京剧作品《君生我未生》创作体会

数字新京剧作品《君生我未生》节目效果

春节期间,在中国文艺网推出的2016全国文联网站网络文艺春晚节目中,由中国文联文艺资源中心参与创意策划并推荐、数字王国(北京)科技文化有限公司提供技术支持、著名青年戏曲演员储兰兰团队精心打造的数字新京剧作品《君生我未生》一经推出,很快引起了不少网友的点赞和好评,也再次引动了“互联网+”环境下国粹艺术与数字技术如何结合创新、争取青年观众的话题讨论。无论是先进的全息虚拟戏剧影像人物表演,还是京剧与古诗词结合带来的典型东方审美体验,都让人在欣赏中不由自主地思考:数字时代京剧“活化”究竟可以做到什么程度?

——编者按

京剧艺术,被称之为国粹,是因为京剧是一个融汇歌唱、音乐、舞蹈、美术、文学、雕塑和武打技艺于一身,高度浓缩中国传统文化的综合体。然而,在高新科技产业迅猛发展,科技文化产品改造升级加快的今天,作为传统文化载体的京剧艺术,却遭遇观众老化、断层、流失的局面,在年青一代人的眼中,京剧艺术日趋小众。如何让广大观众,尤其是年青一代听得懂京剧,已经是京剧界的一大难题。而观众首先只有听得懂,才会想去了解这门古老的艺术,才会引发其对京剧的热爱,才会引导其迈入京剧艺术的殿堂,感受体验其艺术魅力,发掘其艺术价值,唯有观众听得懂、愿意听,京剧艺术才能得以更好地传承与传播。

那么,如何开启观众对京剧艺术的这份“欲求”,就成为京剧传播与推广过程需要解决的重要问题。早在2003年,我便开始从事“新京剧”的艺术尝试,我秉承的“新京剧”理念,是在传统京剧精华的基础上,广泛借鉴、汲取、吸收多种艺术元素,与现代流行音乐结合,用现代艺术手段包装,符合广大青少年审美情趣的京剧表现形式和新的音乐形式。这一概念的提出不是要制作商业噱头、炒作作秀,更谈不上分门立派,而是希望为广大观众搭建一座通往京剧艺术殿堂的桥梁,激发年轻人对京剧的喜爱。

这样的努力,从某种角度而言,是从适应现代年轻人接受特点入手,对京剧的高度浓缩性、综合性特征的一种“分解”和“稀释”。而今年春节期间在中国文艺网首推的数字新京剧作品《君生我未生》,就是通过数字技术从观众听得懂、喜欢听的角度所做的又一次“稀释性”的努力。我想说明的是,所谓的“稀释”,并非是对传统文化精华的随意篡改和弱化,而是在传播文化过程中,采用的一种新视角、新体验的尝试。我记得在北京戏曲艺术职业学院读书时,有一次参加赴法演出,当时的法国导演给我留下了深刻的印象。他在录制我们的京剧作品时,不是录制一个完整的剧目,而是将演员们练功、吊嗓、化妆等幕后准备环节一一记录下来,搬到了台前。通过这个独特的视角,让从未接触过京剧的观众,对京剧有一个相对全面的认识,建立了初步的审美喜好。那部纪录片因视角独特,在法国产生了极大的反响,引发了一些外国友人对中国京剧的强烈兴趣。而那位法国导演的做法,我认为便是一种“稀释”性的努力。当时,这件事情给我留下了深刻的印象。

在《君生我未生》这部作品的创作过程中,我们采用京韵唱腔(删减了拖腔、降低了调门)的艺术形式演绎古诗词爱情故事,运用叙事的方式,以故事带唱段,并通过全息技术制作人物,打造隔空体验、亦幻亦真的舞台效果。虚拟现实技术元素的介入,是一次非常大胆的尝试,使得精美的传统文化和最具现代科技感的数字技术融合在一起。而选用古诗词作为歌词,是因为中国的古诗词与京剧都讲究合辙押韵、意境和神韵。一直以来,二者在内容上互相引用,表现手法上互为参照。京剧与古诗词的邂逅,如同带人步入一座独具东方魅力的语言艺术殿堂,一字一韵,一句一景。

王国维先生在其1908年所著《戏曲考原》中提出“戏曲者,谓以歌舞演故事也”。每一首古诗词背后,都有一段情感的低诉,都可以讲述一段凄美的情感故事。“君生我未生,我生君已老。君恨我生迟,我恨君生早”也是这样,它讲述的是一个女子感叹两个人相爱但却不能长相守的无奈与辛酸,诗的基调与泰戈尔《世界上最遥远的距离》有着异曲同工之妙。《君生我未生》这部作品的歌词共十二句诗文,内容节选自出土于长沙的唐铜官窑瓷器题诗。它可能是唐代流行的民间诗歌,由瓷工收录到所造的瓷器上。一直以来,这首诗都被纳为最唯美的古诗词。诗词的内容通俗易懂,表达的情感唯美动人,具有极广的受众基础。在诗文的编排、挑选和意境的表露、情感的流露等方面,我与创作团队进行了反复斟酌,敲定了最后的歌词内容。

在音乐设计方面,赵博是国内知名的流行音乐作曲人,与我有近十年的合作关系。我们曾一起创作过《江雪》《花灯恋》《巾帼唱》等新京剧作品。他本人创作功底扎实,对音乐市场比较熟悉,也非常了解我的嗓音特色。在《君生我未生》的创作前期,我为他提供了大量样板戏素材,激发其创作灵感。样板戏不同于老戏,包含的音乐元素丰富,有利于他在短时间内,捕捉京剧神韵。在演唱方面,《君生我未生》与《寒江雪》《西施别恋》一脉相承。在保留京剧神韵的同时,增添当代音乐元素。为了便于年轻人传唱,在发声上面,没有采用纯粹的京剧小嗓(假声),而是采用真、假结合的方式。在用腔方面,使用了戏曲的“花腔”(小嗖音),为这部作品烙上京剧的特色,这也使其有别于其他流行音乐作品。

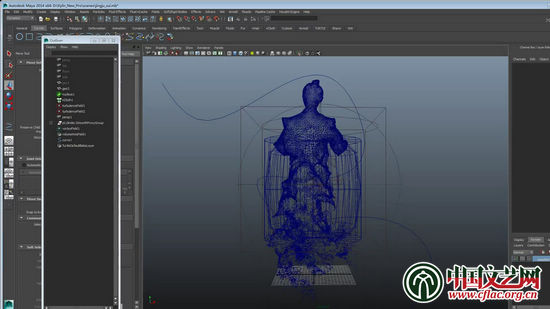

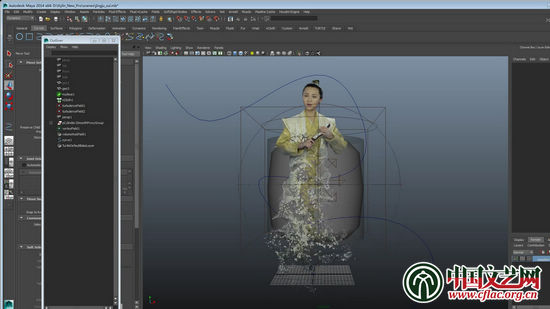

在舞台表现方面,如何演绎一个女子感情经历的时空交错,是一个很大的挑战。在MV制作过程中,我们得到数字王国(北京)科技文化有限公司的鼎力支持,经过多次磨合,决定采用虚拟现实技术,通过数字建模、捕捉系统和专业技术处理等技术手段实现舞台上一人饰演男、女两个角色,其中男子的角色还能从英俊小生切换到沧桑中年,体现出时间的推移。不仅如此,舞台场景随着诗词意境画面而徐徐展开,抽象数字化处理后的远山近水、亭台楼阁、长桥明月、翠竹青柏,以中国传统水墨画的形式一幕幕地浮现,配以声效的辅助,舞台场景亦真亦幻,隔空同现,视觉冲击力极强,产生强烈的纵深画面感。而这些,在传统的戏曲舞台上,都是无法实现的。在拍摄录制过程中,我一人饰演三个角色(其中男角有青年和老年两个形象)。三个角色在舞台脚步、身段处理方面,对应了京剧中的三个行当,即青衣、小生和老生,对我个人而言是一种全新的尝试、一种创作挑战。最初,这个作品原本计划用男女对唱的方式,但由于一些原因,最后由我一个人用女腔来完成,这种形式虽说是一种创新,但在男腔的表现力上略显薄弱。在后续推广时,我们可能会找一个合作伙伴来一同演绎。

《君生我未生》采用京剧唱腔演绎古诗词作品,用全息技术制作打造时空交错的舞台效果,从而呈现出一个全新的视觉体验,这种尝试具有一定的艺术探索价值。首先,戏曲是文化的载体,用京剧艺术手法演绎具有普世性的文学作品,为中国经典古诗词的文化传播开辟出一条新的路径。这更有利于古诗词的传唱,还能够引起观众的共鸣。其次,此次创作,采用虚拟现实技术来打造全息舞台并为真实表演者建模构建全息影像人物,更好地展现京剧表演上“形与神”“实与虚”的舞台魅力,突破了传统的一桌二椅的局限,更能体现京剧大写意的艺术特色。最后,用虚拟现实技术打造的京剧作品还能够应用于戏曲类教学。戏曲类的教学,不同于其他学科。学生需要认真观摩老师表演过程中的一言一行、一举一动。360°全息成像,可以将成像投射在实景的半空中,学生可以从任意角度观摩、学习。当前虚拟现实技术已经日臻成熟,假如能够将这一技术应用于京剧教学课件的制作上面,有助于艺术专业学生的学习与研究。

当然,《君生我未生》制作时间仓促,作品仍存在一些欠缺和不足:比如,在处理虚实互动的环节上面,原本计划舞台上男子的角色用虚拟人,女子角色则是真人演绎,虚、实角色在舞台上进行互动,不过由于时间过于急促,后期制作过程中,一并使用了虚拟人。但是,这次尝试让我们深刻地体会到京剧艺术、传统文化和数字技术的结合可以具备何种程度的亲和力,三者在融合过程中,其艺术的呈现方式和载体无疑为其传播插上了一对有力的翅膀。国粹京剧已经有逾200年的历史,如此的“活化”应是其未来发展之路的可选项之一,而“活化”的关键在于创新!我们一直秉承京剧是一门开放的艺术,坚信京剧艺术在高新技术的助力之下,有着更为广大的市场潜力。但在探索的道路上,还需要新生代的不断尝试和努力!

数字新京剧《君生我未生》打开了怎样的创作新途径

数字新京剧作品《君生我未生》制作过程图

关于虚拟数字技术在传统京剧舞台上的应用问题,在新媒介研究领域已经不是一个新鲜事了,相关的论文几乎年年都有发表。但是对于传统的京剧舞台实践来说,由于种种客观原因,相关的实践作品却是凤毛麟角,几乎看不到理论界那种吵得火热的态势。而近期由著名青年戏曲演员储兰兰演出、在中国文艺网2016全国文联网站网络文艺春晚首推的数字新京剧作品《君生我未生》,却开创性地将虚拟3D全息成像技术应用到了京剧舞台的实践中。

这是一次大胆的尝试,担任主演的新京剧倡导者储兰兰“一饰两角”,利用虚拟全息成像技术在同一舞台上创造性地完成男女反串、时间轴跨越、虚拟与现实对话表演等一系列舞台艺术展现。其实对于当下很多青年京剧创作团队来讲,这种实验性的舞台创作是非常有必要的,很值得业内关注和支持。因为京剧发展到今天,已经成为一种开放性的舞台艺术形式,可以在合理的范围内接受现代技术为我们带来的视觉效果的提升,而尽量不使得自身的创作主体变为“博物馆橱窗中的展示品”。只要共同追求的传统美学价值还在,那么就不会因在细节性的舞台技术应用上产生对传统京剧文化的颠覆性解构。

其实,在艺术发展史上的每一个关键时期,新技术的产生与运用都会对艺术创作起到一定的引领作用。而作为传统的舞台戏曲艺术,京剧的艺术态势也会随着新技术的应用,而默默地发生一些变化,这些变化或多或少又会反过来影响表演者的艺术创造。从人类文明伊始,这些元素就开始默默地互相作用而影响着艺术发展的进程,冶金术的发展为雕刻艺术拓展了新的原料取材范围,化学工艺之于传统欧洲油画的色彩调绘拥有革命性的意义,电力技术赋予了影视艺术以活的灵魂,相对而言,近期的数码技术也确实为一些艺术创作形式提供了新的可能,诸如在前些年还可以随处看到的因院线市场低迷而导致的“院线电影终结论”,就被3D银幕技术和3D电影的拍摄彻底终结。而网络媒体平台的大范围推广,又为传统艺术门类提供了新的衍生平台和传播形式。沁浸在技术爆炸时代的我们,无时无刻不被科技影响和左右着日常文化生活,更何况是附属于社会文化生活一部分的京剧舞台艺术。

数字新京剧作品《君生我未生》其实就是一种典型的因科学技术的应用,而使得艺术态势发生变化的案例。在这一现象看来,虚拟计算机技术的发展为一种3D图像聚合体提供了于舞台上实体化的可能,而这种基于虚拟技术的实体化,又为京剧表演者们抒发自身创作情感提供了一种新的途径。人类的艺术创造活动,因不同的文化背景而显得千奇百怪,造就了诸多态势的不同,但归根结底都要回到一种本能性的创作冲动上,储兰兰和此次《君生为我生》的制作团队在技术上的创新,本身就是一种青年京剧演员在自身艺术领域内的创作冲动的延续。相比较而言,其创新精神和敢吃螃蟹的勇气还是十分值得鼓励的。

为了不陷入京剧舞台解构与规则的话语框架争论,我们暂时抛开最初对什么才应该严格属于“京剧传统艺术范畴之中的”这种人为构建的界限,暂且把《君生我未生》这部舞台新京剧MV作品的完成,放在一种传统京剧艺术生成创新态势的话语环境中。该剧确实为京剧符号艺术的创新和传播提供了新的方式和方法,推进了京剧艺术态势在现今网络传播环境中的发展,至少《君生我未生》的出现带来了一种新创作途径的可能。

在新创作途径开辟这一层面,至少《君生我未生》做到了这样几点。首先,他打破了传统舞台剧目的创作呈现模式,为时间轴线跳跃和舞台故事展现手法的融合提供了一种新的途径。其次,储兰兰的虚拟实体显现,为诸多创作时的不可实现元素,提供了在现实舞台中重新审视的可能,其和六小龄童在猴年辽宁春晚上腾云驾雾的感觉有异曲同工之妙。最后,虚拟成像反串的舞台形象,也增加了视频展示过程中的可看性,至少在形式上的美感修饰到了极致。因此,《君生我未生》中储兰兰的舞台形象,在虚拟技术应用时被固定了下来,但在创作和使用层面产生一定的虚化感,就好像其并不存在过,而是一些信息的聚合体。与其说人们将其演员的形象具象化了,更不如说将其符号化了,这更加符合《君生我未生》原诗来源中的那种无名而潜移默化的氛围,刻在瓷器上的一首无处寻觅源头的古诗仿佛穿越千年而来。

从另一个层次讲,《君生我未生》所利用的3D虚拟化舞台技术并不和我国戏曲界相对强调传统性和原汁原味的艺术传承相矛盾。虽然早期的现代舞台技术获得了一些诟病,其主要原因也还是和一些失败的技术创新案例有一定关系。在虚拟数字技术不太成熟的上世纪80年代后期,很多盲目上马、不是很成功的京剧舞台技术实践效果并不良好,引起了当时以很多老艺术家为代表的主流群体的反对,且影响一直延续到今天,使得很多技术性的“新”东西并不敢放手融入到创作实践过程中去。这也并不是说那些老艺术家们观念保守,如果我们回过头去重新审视那些实践作品,有些确实感觉“惨不忍睹”,既没有做好“技术”也没有兼顾好“艺术”。但是,我们并不能因为几十年前的失败,而否定一个趋势的发展,在取舍“舶来技术”与“传统艺术”的平衡点上畏手畏脚。尤其是对于青年一代戏曲从业人员来讲,在做好传承者的同时,要成就自己就要把视野放开阔。如今的虚拟数字技术飞速前进,已经不是上世纪80年代后期那些“幼稚特效”所能比拟的了。而我国戏曲本身,也是一个开放的结构,因开放而包容,因包容而强大。传统文化的底蕴与魅力也正在此。只要能够秉承传统戏曲艺术的精髓,融入新的技术为这种精髓服务,也将是一件非常值得尝试的事情。在这一点上储兰兰和她的《君生我未生》可以说是迈出了勇敢的一步。

2013年周杰伦演唱会,利用全息投影技术在舞台上“复活”了邓丽君。这种舞台震撼性是非常强的,数字技术已经可以在三维空间内的舞台上,真实展示一个成为“历史”的歌手,为什么京剧舞台就不能运用同样技术“复活”梅兰芳、荀慧生等京剧表演大师?技术是开放的,关键是看使用它的人。如果技术的使用者不是秉着艺术的传承与创新,而是为了博人眼球,炒作!赚钱!那很可能就使得技术与“大师”的名头一样成为制造经济效益的“符号”。但如果因为少数居心叵测的“符号”而否定整个数字技术同传统艺术的融合,那也不免有些过了。如今的技术方式在信息社会突飞猛进,这是科学的历史潮流。从数字光线效果,到虚拟全息成像,从手机app同声传播,到web电视的互联网+,传统戏剧舞台之外的一切变化太快。当我们还在探讨京剧影视化是不是悖逆传统舞台表演形式的时候,日本已经把自己的传统戏曲“能剧”拍成了黄金时段的动画片给小朋友们看;当我们还在为出国交流时希求同国外传统艺术界相互肯定时,好莱坞已经悄无声息地把百老汇的歌舞剧3D电影化了。

无可否认的是,我们生活在这样一个技术爆炸的时代。信息科技随时赋予我们一种能力,从而使得我们不再需要仰视那些存在于穹顶之上的只属于上帝的天顶画;也不再需要向大师求得一幅光耀门楣的艺术作品作为传家宝。大量工业复制出的艺术符号覆盖了我们的生活,碎片化的一般性的审美设计与模仿品充斥了我们的感官。本雅明描绘的那些去光环化的艺术作品,被潮流一样的现代传播方式裹挟着涌进我们的审美世界,我们审美宣泄的途径开始爆炸增长。一种危机意识已经开始侵入到了青年京剧演员们的创作群体,从这一时间节点上看,储兰兰和她的《君生我未生》出现得恰到好处,其开创了一种使得传统文化敢于和现代技术融合的路径。时不我待,当有一天我们的小学生在街头谈论被日本3D虚拟偶像“初音未来”表演的“落语”和美国3D化的“百老汇黑人歌舞剧”,而记不起那些我们耳熟能详的京剧大师时,那才是一个民族传统文化的悲剧。