《中国结》《摇摆高拐》都是杂技语言开拓创新的范例

任何一门艺术都有自己独特的表现方式和手段,即艺术语言,艺术作品的内容只有通过一定的艺术语言才能成为艺术作品。古往今来,艺术语境在不断发展变化,艺术语言也必须跟上语境发展的步伐。杂技自然也如此。新时期以来,杂技艺术已由过去的以技巧表现人类智慧、勇敢、敏锐等品质的表演艺术,发展成为以技巧为核、兼收各种姊妹艺术、表现丰富文化内涵的综合舞台表演艺术,在这样的背景下,不仅单个的杂技节目开始表现主题、情感或场景片断,更有各种主题杂技晚会甚至故事杂技剧、音乐杂技剧、情景杂技剧等杂技剧纷纷亮相。这是杂技的一场革命,也是杂技新生的契机。新杂技的诞生,导致杂技语境发生了深刻变化。此时的杂技语言,必须跟上综合性、文化性乃至戏剧性等新的杂技语境的发展步伐,完成新语境赋予的使命,才能真正使新杂技从概念变为现实。

碟、碗、凳、杆、绳、圈这些传统的、旧的物语汇依旧在剧目语言系统中占据着霸主地位,新语汇少之又少,其结果便是语言表达方式雷同单一。

由于新杂技是以技巧为核、兼收各种姊妹艺术、表现丰富文化内涵的综合舞台表演艺术,因此新杂技语言不仅包括杂技本体语言,也包括以有节奏的人体动作为语汇的舞蹈语言、以诉诸于听觉的音响、声调、旋律为语汇的音乐语言,以线条、色彩等为语汇的美术语言以及以镜头(画面)组接的影视语言,但不论新杂技中的节目或剧目怎样兼收姊妹艺术,杂技都是其主体,即节目或剧的主题、感情、情节主要还是靠杂技本体语言来表现、抒发、叙述的,自然地,新语境对杂技语言赋予的使命更多地落在杂技本体语言身上。

杂技本体语言其实就是一种以“物”和“技”为基本语汇的艺术语言(这里的“物”并不局限指某种物质具体形态的特性,而是既包括一切用来表演的器具,又包括用来表演的人体自身,是对杂技中物质形态共同本质的一种概括),它承担着表现杂技内容的重要使命。然而,在新语境下杂技本体语言的发展并不尽如人意,至少还存在着两大问题,与新语境不相吻合,其一是语言的匮乏单调,其二是语言的生硬牵强。这里想强调一点,无论匮乏还是生硬,更多是就其中物语汇而言。

旧杂技最大的问题是“一台戏”现象,即全国杂技一台戏、几十年如一一台戏,大江南北、长城内外的杂技演出惊人地雷同;去年、今年、明年的节目出奇地一致——一律是碟、碗、凳、杆、绳、圈,鲜有例外,这是杂技过于重技轻意造成的,过于重技直接导致杂技执着于技的锤炼,却忽视了物的丰富,最终导致杂技语言的单调匮乏。正因为如此,新杂技才会应运而生,重技重意的新杂技的确让杂苑出现各领风骚、佳作迭出的可喜局面。但是我们必须看到,时时处处一台戏的局面并没有彻底改变,碟、碗、凳、杆、绳、圈这些传统的、旧的物语汇依旧在剧目语言系统中占据着霸主地位,新语汇少之又少,其结果便是语言表达方式雷同单一。这样的状况必然会抑制观众进剧场观看杂技的热情。

椅子顶等技巧语言非但没有很好地阐释内容,反而成了笑料,让人很汗颜,英雄形象也因为语言的生硬牵强而显得滑稽可笑。

目前杂技本体语言不仅存在着语言匮乏单调的问题,同时也在一定程度上存在着语言生硬牵强的问题。过去有节目以椅子顶相关技巧为基本语言来讲述接线工的故事,将椅塔改为高压线塔,想以此来塑造工人不畏艰险向上攀登的英雄形象。但问题来了,她要上去接线,怎么接呢?尽是些大头朝下的倒立动作,有这样干活的吗?最后线接完了,高潮技巧是椅塔上劈砖,“哗”一下子落了下来,怎么解释?是触电了还是其他什么,让人很费思量。椅子顶等技巧语言非但没有很好地阐释内容,反而成了笑料,让人很汗颜,英雄形象也因为语言的生硬牵强而显得滑稽可笑。新杂技的语境下,依然有节目用高椅作为主要语汇表现英雄攻克敌堡的内容,其结果与接线工一样,观众在严肃的主题前哑然失笑,节目效果也事与愿违。文化性语境为杂技插上了翅膀,可以使杂技飞得更高、更远,但由于语言运用得不甚贴切,却让杂技的飞翔大大地打了折扣,例如本来是很有诗意、很有意境的场面,却让拐子的突兀出现破坏掉了,想想看,一个茶馨飘逸、墨香浮动的环境中,突然出现拐子该是怎样的大煞风景?而接下来衣着古典的演员迈着很诗意的舞步走上高拐进行倒立等等,让观众感到的已不是可笑,而是可惜,可惜那如梦如幻的茶馨墨香……语言贫乏,很难有效生动地表现主题、抒发感情、铺衍意境、叙述情节乃至塑造人物形象;语言失当,则很难准确到位地表情达意。

杂技语言本身存在问题,杂技自身的特殊性又决定了杂技物语汇稍一出现重复就会被敏锐地捕捉到,再加上杂技语言在表情达意特别是编织情节、刻画人物上存在着先天的不足,不解决杂技本体语言存在的问题肯定不行,但实际解决起来确实难之又难,问题似乎陷入到了两难境地,或者说,陷入了绝境。

物语汇的创新必须敢想,然后才能敢干,把不可能的变为可能。

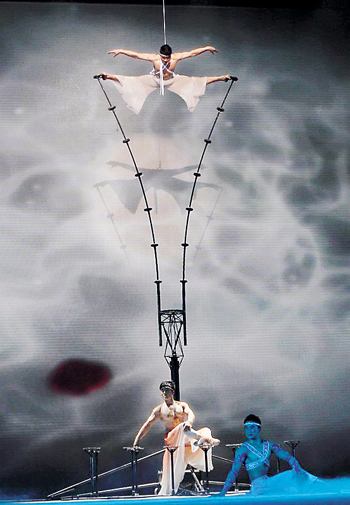

杂技本体语言走到了绝处继而也该逢生的境地。具体而言,首先要打破常规。任何艺术的创新,都需要打破固有思维,不按常规出牌。沈阳军区前进杂技团打破常规进行创新研发,才有了《中国结》,使之作为当今世界杂技独有的杂技本体语言。《中国结》中的物语汇“中国结”是节目成功的关键,《中国结》在造型上采用中国剪纸的工艺形态,模拟其线性肌理和章法中的“留白”,同时利用其自然形态的通透性为演员提供表演空间;在功能上《中国结》突破高空节目道具形态不变的定律,让看似无生命的铁管焊接物变为灵动的表演载体,这样新颖别致的物语汇,个性含蓄地描述出一个大写意的中国结,表现出结构符号美学的神奇光芒。

同时,杂技奇险高难的审美特性和残酷性决定了我们要创新,但不能蛮干,因此要顺势借力,四两拨千斤。广州军区战士杂技团的杂技剧《天鹅湖》新颖巧妙地将东方杂技与优美的西方芭蕾结合在一起,《天鹅湖》超越了思维定势,突破了人体极限,成为新的杂技经典,它完全是在用崭新的杂技语言传达优美的意境和情感内涵,用杂技语言替代芭蕾讲述《天鹅湖》美轮美奂的故事,是对杂技语言表达能力的肯定,也是杂技语言顺势借力开拓创新的成功范例。

另外,杂技语言创新的过程,也是把不可能变为可能的过程。杂技的“技”的创新主要难在人体的具体实现上,因为要想创新就要挑战人体极限;而“物”创新主要难在思维上。因此物语汇的创新必须敢想,然后才能敢干。在这里,我们不得不提到中国杂技团的《摇摆高拐》。摇摆高拐顾名思义其新义在于“摇摆”,高拐不再固定不动,而是可以左右摇摆。两条长长的高拐宛如一对可以支撑的手臂,从而具有了灵性,被赋予了生命。因此,静态的节目也被赋予了强烈的动态性,于动静对比之中,或倒立或水平交叉的定格造型,既彰显动态力感,也显示了静态之美。同时,它的创新之处还在于物语汇中藏有玄机,即内置的各种小玩意可以让高拐动而不散,用其发明者王建明的话说,“看难不为难”,具体讲就是保证观众看到险象环生的效果的同时不让演员为难,这无疑在一定程度上延长了杂技演员的艺术生命。可见,杂技语言的创新,不仅能够吸引观众,凝聚观众,而且还能够极大地拓展自身表现空间,给杂技带来革命性变化,甚至质的飞跃。

对民间杂技进行开掘探索,汲取营养为我所用,也是杂技本体语言摆脱贫乏牵强的一条可行之路。众所周知,民间艺术是一座蕴藏丰厚的富矿,到民间杂技中寻找鲜活的杂技语言应该受到杂技创作者们的充分重视。多年来,已经有很多杂技团对民间杂技进行了可贵的探索,将《荡秋千》《火流星》等典型的民间杂技移植到舞台上,为杂技本体语言注入了新鲜活力。现在,太原杂技团已经着手开掘民间杂技中的“镲技”,希望以此来丰富杂技的语言表达功能。在杂技新语境下,这样的探索无疑是弥足珍贵的。需要强调的是,这里所谓的从民间杂技汲取营养,不仅是指传统民间技艺,同时也是指现代民间技艺,例如各种球技、车技等等。

《中国结》《天鹅湖》《摇摆高拐》等杂技“逢生”的代表作,其根本意义在于“创立了新的坐标”。可惜的是,这样的新经典、新坐标还相对较少,离杂技新语境的要求还相去甚远,因此,新语境下的杂技本体语言依然任重道远!