印从书出胆敢独造:赏北京画院齐白石三百方印章

南京艺术学院教授、博导,齐白石国际艺术研究中心研究员黄惇

2009年秋我应北京画院之邀,担任北京画院齐白石藏品的书法篆刻整理工作,有幸在2010年2月4日、5日在北京画院获见齐白石家属于1957年捐赠的300方印章原石。目鉴北京画院的这300方藏印,其中有一方六面印、两方五面印、一方四面印、一方三面印、七方二面印(包括一方连珠印),故三百方印实存有三百二十五方印作。目鉴中我注意到,齐白石治印的几个特点。

铁笔如书

白文印大大多于朱文印,此大约是他以为白文印更能发挥他的特长,像写书法一样下力,所谓铁笔如书。

因情而发

齐白石曾在润例中写道“每字四圆,名印与号印,一白、一朱,余印不刻”。“余印”在这里显然是指名号印以外的闲章、词句印,这说明,他自己不愿为别人刻词句印。我们今天从各种出版的齐白石印谱中可以看到,他为他人所作词句章远比名号印少,可能正出于此因。而他自己所作词句印,大抵与其画意、诗意相通,因情而发,以印表达自己的喜好、骨气、期望和情感,正是这些情感激发了其治印的创作欲望。齐白石的词句印出版已多,且成为齐白石篆刻风格的代表作。有趣的是,这些印大多没有落款。此外像“人长寿”、“中国长沙湘潭人也”等大印,印石高度居然只有一厘米上下。

这些印章之印材也十分普通,在整个300方印中,大多数是一般的青田石和寿山石,有些甚至是很差的印材,封门冻石或寿山石中之芙蓉或昌化石中之鸡血则并不少,这些现象恐怕与齐白石节俭之习性有关。因为那些高度只有一厘米左右的大印有多方,这样的印是任何印石市场上买不到的,只可能是将印石自行剖(锯)开的结果。我们甚至可以说,以这样高度的簿片石料刻巨印,前无古人,亦后无来者,因为一般人是无法以这样薄的石料去钤印的。

大多无款

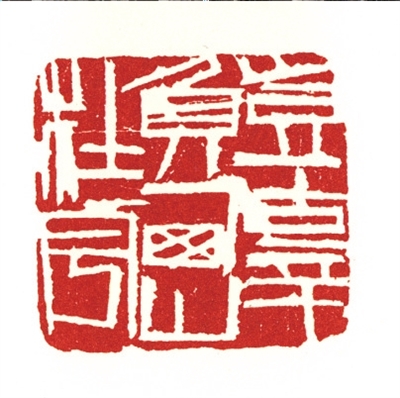

齐白石自用印大多无款。他刻边款早年使用过何绍基体,北京画院藏印中未见。他形成风格以后的边款,下刀横画平直,与一般篆刻家以倒钉刀法刻横画较为欹侧不同,也与他学李北海行书横画之欹侧不同。此外“岂辜负西山杜宇”(白文)一印,印侧、印顶五面刻有山水(见上图)。用力直来直去,无修饰打磨痕迹,山石树屋与其山水画风格相似,下刀深度与一般刻薄的艺人风格迥异,而与印面下刀深度、宽度相同。通过分析,可判断出自白石之手。

55岁转型

齐白石的篆刻虽有发展过程,但自从其55岁左右风格初步形成后,用刀之法至老不变,小刀、锋利、深刻,单刀侧锋直冲,是其重要特征。其早年学丁敬、黄易的印作用碎刀短切法,40岁以后学赵之谦的印作改用冲刀、切刀结合,与后来自己风格形成后的单刀法完全不同,这一特征非常鲜明。

(编辑:竹子)