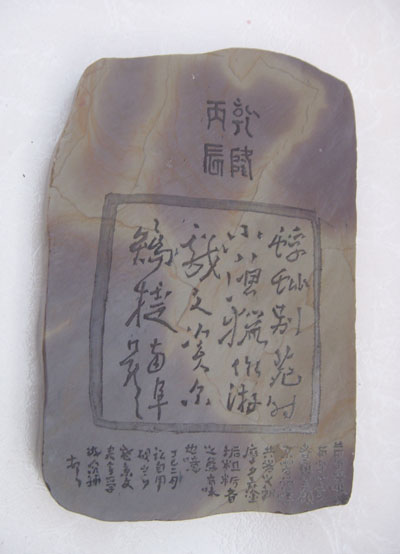

《砚史笺释》摩图复原实物之一

自西晋以来,砚文化的专著林林总总。无论是西晋张华的《博物志》,还是宋米芾的《砚史》,到清代的《西清砚谱》等八十余部,多是记载砚石的品种产地,或收录己藏砚品,或是专门收藏砚铭的集锦。

而高凤翰先生著成的《砚史》,独辟蹊径,以砚为载体,记录了砚与人的斑驳史话。同时他把自身的艺术融于到他的藏砚制砚之中,用他的诗书画印艺术加以注释描绘,或雕刻,或批注,用艺术阐释每方砚台,使得其具有了史料和艺术的双重价值。其按照砚台的历史价值,按史记体例加以排列,突出了他的砚藏可谓名人凡夫共生,以及洪涛溪流并存的史料特征。因而这部砚史不是一部普通的论著,而是一部艺术的史记,是华夏砚文化史上的一部恢弘巨著。

高凤翰先生55岁时右手突发痹症,而至废疾。正直壮年的他不仅因此辞官,而且生活陷入困窘。先生以超乎寻常的顽强毅力改为左手创作,其中部分砚台作品是他右手病残之后,用左手完成的。其与命运抗争,与时间赛跑的悲壮,不亚于司马迁虽遭宫刑,仍完成《史记》的绝唱。使得其艺术更加增添了一份苍古与悲凉。

因而该部史书展示给世人的也是扬州八怪之一—高凤翰的艺术成就和他献身艺术的顽强精神和坎坷人生。

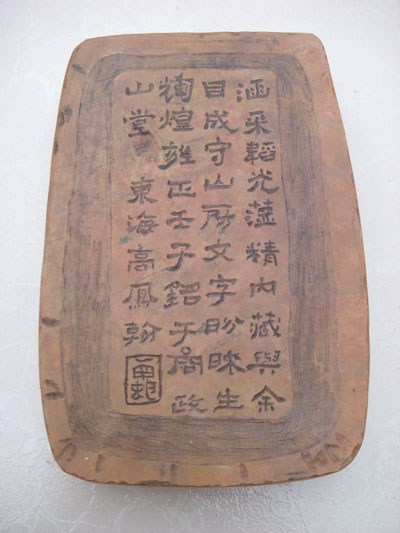

《砚史笺释》摩图复原实物之二

立意

自《砚史》成书后,所藏实物因各种原因散失,目前仅有实物45方散落在全国几个博物馆里。清人王相曾请人摹刻,但做不及半数,既往古。后再无全套石质实物面世。虽然人们可以翻书查看书中记载,但无缘目睹实物形制,没有一个直观的感受。因而成为砚界研究《砚史》的人们的一大遗憾。

太鲁珍石开发利用研究所是一个专门从事文房四宝研制的专业机构,师古才能更好地从今。复制再现《砚史》实物,尤其是全石质样本,让人们更能直观地体验《砚史》所载实物,是研究所的愿望。研究所选用《砚史笺释》版本(因为该部版本相对完善),作为摹刻样本。全书中载砚165方,拓图112幅

同时《砚史》的综合艺术价值,可以提高完善我们我们设计制砚的更高艺术审美;通过实际的复制工作,重新体会先生制砚藏砚的艰辛和献身艺术的精神,对传承和发扬这一华夏民族文化遗产,贡献出我们的一份力量。

寻石

山东地区,历史名石砚石当属红丝石和紫金石。红丝石砚被成为唐宋四大名砚之首,而紫金石则被米芾誉为“人间第一品,端歙皆其下”。因而这两种砚被誉为唐宋姊妹砚。研究所决定以此两种名石作为复制用的坯石。

红丝石无大料,自然形态较多,成砚多是随型;而紫金石虽有大料,但存量更是有限,还要切割筛选。近几年产地政府部门从保护资源的角度,实施了对这些石料产出的矿区保护,石农多是零散地从建厂,修路或者其他地面工程中捡得石料,紫金石则是个别在山上的费矿坑中零星挖掘开采,已经没有前些年的大料出现。因此购买这些原材料,多是在市场选购,或者到山里的石农家购买。

研究所人员冬季顶风冒雪,夏受蚊叮虫咬,风寒酷暑三载,出市入场,进山入户,反复寻找购石。产地市场的交易,石农是在晨幕中早早把石头摆在地上,他们一手拿灯,一手拿着喷壶,待客户要看哪块,石农便用手灯照着石头,右手拿着喷壶将水喷到石头上,石头的花纹颜色就可以清楚地显现出来。夏天还好说,冬季里,石头被喷了水后,立刻在表面结成了薄冰。石农还要不断地用布擦,因为是在晨幕里选石,很多石头的毛病看不清楚,待到天明才能看出石头隐藏的问题,因而好多石头在买回来后,却不能做砚坯。只有扔掉。夏天,山上的蚊子,好像隐身一样,看不见,听不到,皮肤却在不知不觉中突感奇痒,一会就是一片,用手抓挠,迅速连成一大片红疙瘩,奇痒难耐。在成堆的石头中反复掂量每一块,把好的选出来,放到一边,然后用舀子泼水,以仔细观看石头的颜色,纹理或者有无瑕疵。挑了一堆,不见得有几块适合自己的,然后是跟石农讨价还价。

因为资源紧张,成材少,磨出的砚材不仅大小不一,而且好料极少。因此一次进山或者市场选购,不见得买到几块适合自己用的料。往往跑了几十公里的山路,买不到几块合适的料,经常的是来回的路上耗费比买回的石材的成本还高。

《砚史笺释》摩图复原实物之三

制坯

买回的毛石,先是比量大小,然后根据尺寸与书上图谱对比,大小差不多可用的,挑选出料,做好标记。整形打坯。工具用的是角磨机和砂轮。先是用手持角磨机对石头进行初步切割,去掉多余的部分,切出大概的形状;然后根据图谱的尺寸,画出具体的外形线条,进行二次切割去边,修正。

成型后,用砂轮机进行磨光。先是用几百号的粗砂轮磨片对坯石的四个面,着重是正反两面进行打磨去粗几遍;在换用一千目左右的细砂纸加水手磨,反复数次,使看不出石坯上的磨痕,直至将坯石打磨光亮。

砚坯要有厚度,在3-5公分厚较为适宜。手持切割机,以右手拿着机器,左手持砚坯,机器高速旋转切石,本来机器很重,再加上机器转动的甩力和振动,如果连续切几块,手就会酸痛无力。以至于后来,右手腕软组织劳损,疼痛无力,要吃药贴膏药。严重的一次,在连续切坯几块后,高速旋转的机器被石头蹦起,金属切片切到了技工的大拇指,顿时血流如注,惊吓之余叫来出租车,到医院进行了手术缝合。以至于三个多月后,才得以痊愈继续工作。

虽然用机器存在危险,但可以极大地提高制作工作时效。如何想象以前没有这些现代工具的情况下,古人是如何将一块大石头磨制成小而精巧的砚石的?尤其高凤翰先生在55岁时右手废痹,却改用左手创作艺术,左手刻制砚台,是多么大的一个阻力,又是怎样的一种毅力!

《砚史笺释》摩图复原实物之四

刻制

砚坯成型后,就待落印样图,刻制砚台了。

根据书上原图尺寸,用复写纸照原图制出整个砚台版面,然后落印到砚石坯上。准备刻制。

《砚史》记载砚台上面的刻字,有多种字体,除高凤翰先生的行楷草书之外,甲骨,篆书,隶书,都有运用。各种字体对刀具的要求也是不一样的。因此,先后购买准备了多种材质,多种形制的刻刀——方头,圆头;单面,双面;直边,斜边等。

刻制,是手,腕,臂多重力量的综合运用,刻制时间长了,手臂酸麻。因为长时间伏案工作,颈椎劳损自不必说。尤其是晚上早晨光线不足的情况下,对眼睛也是一种损伤。更为严重的是,走刀时被刻爆的石屑,经常飞到眼里,因为石屑小而薄,有时会损伤眼皮内层膜,出现炎症,这种情况经常发生。

不知道先生用左手刻制的时候更是怎样的不容易!我们常人惯用左右手配合刻砚都很辛苦,况且高凤翰先生右手不能动弹,完全以左手进行艺术创作,可想而知,非超出常人的顽强毅力,不能为也。

在完成了全部砚图的刻制之后,最后对砚台周围的毛边做一遍抛光磨细。这道工序相对简单。因此,找了一个年轻的帮忙,手持角磨抛光机,对每一方砚台的四边周围进行打磨抛光。即便是简单工序,因为是两手悬空握重力作业,尤其是右手还要把持机器的甩力和震动力,连续工作几块,两手就发麻,手腕酸痛。以至于作业结束,帮忙工作的小伙子的手臂酸痛持续了一个多月才恢复过来。

之后,对基本完工的砚台雏形进行了仿古和上蜡保护。全部程序这才基本告一段落。

在碾转数千公里,历经三个多春秋的风寒酷暑,晨钟暮鼓的磨石,比对,落印,刻制,修整,带着全身的诸多伤痛,最终完成了《砚史笺释》的图谱摹刻工作。终于实现了可以直观先生史料记载的全石质(砚石)实物模型。

面对整箱的165个 实物模型,心中似乎得以宽慰——自高凤翰先生去世后无人能赌的全石质实物模型,在我们付出了三年多的心血之后,终于可以向世人昭示:高凤翰先生的砚石记载实物大概是这样的。

高凤翰将诗书画印砚相互渗透交融,熔铸于一炉,他将诗意入砚,书法入砚,印艺入砚,画意入砚,纵横交织,相容并包,达到了很高的艺术境界。艺术是对生活的高度凝炼,只有创新,才具有永久的生命力。我们的这份虔诚与付出,或许会成为传承高凤瀚先生之《砚史》所蕴含的中华优秀传统文化的一束薪火吧。