二○○○年刘勃舒在中国画研究院

刘勃舒很瘦,很像他画的马。

这瘦削的身形,近些年,很少出现在热闹的艺术市场、喧嚣的画展开幕仪式或者五花八门的媒体上;甚至,他送给友人的画册,都年代不一,大小不整——刘勃舒和夫人何韵兰,都是画家,却不像社会上有些画家,出版一册又一册的“大红袍”,他们的画册,都薄薄的,小小的,一如他的为人一般低调。作为艺术大师徐悲鸿的关门弟子,从上世纪五十年代起,历任中央美院国画系副主任、中央美院副院长、中国画研究院(今中国国家画院)常务副院长、中国美协副主席,现任中国美协顾问、中国国家画院名誉院长,亲历和见证了中国当代美术发展历程的刘勃舒,他现在绝少接受媒体采访,举办的正式画展也是屈指可数。

他如今绝少发声,其实也并非绝迹于艺术界,自从前年开始,刘勃舒、何韵兰夫妇从台北、北京、东莞、南充、烟台一路巡展,没有红毯鲜花,没有繁文缛节,有的是自由的欣赏,和切实的对话。他们追求的是另一种艺术境界。他们的展览不走寻常路。刘勃舒的脾气秉性也是这样;何韵兰笑谈:早年间对刘勃舒有一条群众意见,“人是好人,就是谁的话都不听”,十足画家性格。

“我的脾气像马,有点不驯服的,得看伯乐是谁——你注意看徐悲鸿的《九方皋》,九方皋来了,那匹马的表情很好。这是伯乐和马的关系的艺术表达。”提到画马,提到刘勃舒,那就从发现和培养他的伯乐——徐悲鸿开始吧。

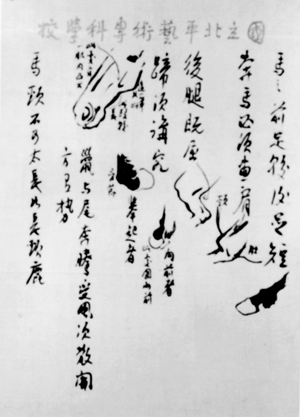

徐悲鸿给刘勃舒(时年12岁)的信

没有徐悲鸿就没有刘勃舒

刘勃舒与徐悲鸿的故事,已经成为20世纪中国画坛上的经典传奇。

1947年,12岁的刘勃舒在家乡的中华书局看见两册线装本画集,封面是徐悲鸿的水墨奔马,栩栩如生,气势凌云。刘勃舒爱不释手,流连忘返,但苦于囊中羞涩,遂每日去书店临摹这件作品。后来他以初生牛犊不怕虎的劲头给徐悲鸿写了信,寄上自己画的马。徐悲鸿对这个未曾谋面的孩子非常看重,回信给他希望他到北平学习:“勃舒小弟弟,你的信及作品使我感动。我的学生很多,乃又在千里之外得一颖异之小学生,真是喜出望外……不必学我,真马较我所画之马,更可师法也……须立志成为世界第一流美术家,勿沾沾自喜渺小成就……”又在刘勃舒的马作上题词:有美好远景。之后,徐悲鸿不断写信指导刘勃舒:“学画最好以造化为师”,“务其扼要,不尚琐细”。

1950年,15岁的刘勃舒被中央美院破格录取,成为徐悲鸿的关门弟子。

“徐先生让我走上艺术的正路,他对基本功的重视,他的忧患意识,让我受益匪浅。”

1955年,刘勃舒于中央美院绘画系研究生毕业,留校任教,之后的岁月里,又在中国美术界多个重要机构任职,近70年艺涯见证了中国美术史的发展脉络;画界自然会有一些人有了文人相轻的心理:刘勃舒就是运气好,没有徐悲鸿也就没有他。

“没有徐悲鸿先生就没有我——没错,他对我的思想、艺术的锻炼,太重要了。徐先生对素描要求很高,告诉我们,不画1000张以上的素描,别想把画画好。”

上了中央美院后,刘勃舒每周带作业到徐家,徐悲鸿一一评点,好的发扬,不好的改正;他要求刘勃舒画3000张速写,还要保留一定的时间用来默写,在素描、写生上下的苦工,也让刘勃舒的绘画题材有所拓展——风景、人物、寺庙……徐悲鸿严谨的艺术态度、诲人不倦的学风,让刘至今受益。

其中就有关涉重大的题目——写生。刘勃舒到牧场养马,观察马,与马的解剖结构了然于胸。刘勃舒说,他在中央美院求学时,北京三四环外面就有马场,有时出门跟着马,看它肌肉的变化、琢磨它运动的规律,“不知不觉也跟到城外去了”。“文革前我们去农场改造,我拿着行李从招待所搬到马棚去住,别人都说我疯了,我是想去看马。”他去伊犁,夜里在草原上走,没有看到马,当地人说“马都在山上呢”。“那种天然的野性,样子真好看。”刘勃舒说起汗血马、蒙古马,种类、特点,如数家珍。

在中央美院当老师时,他教创作,和同学一起访贫问苦,晚上讲评。“同学说感想:老乡对我们太好了……除了这个就说不出别的,没法说没法画,这就不行,这样画不出来。”于是他引导学生观察人物脸部以外的表情:一个斗地主的场景,很多群众的背影,“没有脸,但背在身后的手是有动作和表情的。”他多年参与策划组织活动,特别是在1985年之后,配合李可染先生主持中国画研究院的工作,组织三次全国各画院参与的中国画研讨会、“三峡刻石”大型艺术工程、88国际水墨画大展……大量工作压缩了他的创作时间,“但你得辩证来看——通过这些工作了解人、观察人,没有什么坏处吧。”

如今他仍致力于观察和研究。国外友人知其所好,给他寄来有关马的画报、影集,让他发现马在跨栏时的特殊动作;看电视赛马节目,旁人看的是激烈的竞争,他却忙不迭按下暂停键,画小稿子,记忆马奔跑时候的运动规律。

1958年刘勃舒在新疆军马场写生

草书入画“勃舒马”

然而,又不是没有徐悲鸿,就没有刘勃舒。同样是画中国文化中奋斗不止、自强进取的精神代表——马,徐悲鸿以西方写实手法和中国传统写意手法的巧妙结合,开辟了大写意笔法画马的新路径;而刘勃舒在他的指导下,一生悉心研究中国鞍马绘画,力求在笔墨技法、构图造型和艺术境界等方面有所掘进和突破。中国美协副主席、中国国家画院院长杨晓阳曾经对比徐刘马作的异同,发现刘勃舒的绘画主题也是马,但他并没有什么“影响的焦虑”:画面上,徐马有明暗,刘马淡化明暗;徐马求整体、经典性,刘马求即兴、写意性;徐马大多没有大环境描绘,而刘马有时尝试将环境放大,马画小,一两笔,非常概括,却极其生动,“他逐渐从徐悲鸿中西结合的表现方式转向重视笔墨的中国式表现方式。”刘勃舒的马,广开新貌,世称“勃舒马”。

以草书笔法入画,求风神灵动之姿,是刘勃舒摆脱徐悲鸿影响的一个突出方面。如果说徐悲鸿的马能让观众联想到巨匠严谨、凝重的人格魅力,刘勃舒的马则显示了潇洒、奔放、富有动感的现代精神。以草书笔法绘马,他自有一套独特新颖又深思熟虑的笔墨思想。“十岁左右就拿毛笔,画到如今,写也是这样写法,画自然也就是这样画法”。虽然并不专门练习书法,但刘勃舒却在绘画过程中突出了“写”的重要性。他以草书的笔法,使线条更富韵律感,构造了无序中的有序的马的结构,并将雄强狂放和勇往直前的马的品性推演为视觉的中国精神。如同曹霸以画骨为主,他从马之骨骼处入笔,以长锋兼毫顺结构顿挫而行,在骨骼的转折处用细密之线补之,同时顺笔皴擦,形成浓淡干湿皴擦捻转,因而浑然天成的效果,表现出的骨骼的筋腱凹凸,刚柔质感丰满,耐品耐赏。不管画什么形态的马,刘勃舒总是以迅疾回旋的线条去描写,去挥洒,同时也抒发了时代的心声和画家的内心情感。“他的马将草书的书写性与马的奔腾之势相结合,画如其人,字如其人,非常秀劲清朗。”画家陈平说。谈及有草书意味的“勃舒马”,刘勃舒坦言自己并不专门习书,他对众说纷纭的书法与绘画的关系和此一中国书画传统也不置可否。但是他自认为,书法与国画都是用的毛笔,这种工具的同一性,必然导致这两种艺术在更精神的层面上的通达。草书和奔马也犹如张旭草书与公孙大娘剑舞一般。

他的脾气又“上来了”,他画低头喝水的马,画马屁股,尽管超越公众视觉的惯性,尽管不为市场所喜。“要说我和徐先生的不同,我必须想办法开拓,要不愧为他最后一个弟子;第二个,时代不同,认识不同,我的马的形态自然不同。”

徐悲鸿的马作,单马为多,最多画4匹马,刘勃舒认为容易千篇一律,所以他画群马,横幅多排列在一个水平线上,如同屏障一般,讲求整体之势,以浓淡干湿的手法、疏密有致的变化,打破人们视觉的习惯经验,引导人们以一种崭新的方式去观赏作品;而竖幅多呈叠加之势,自下而上叠加累积的经营章法,以求整体连贯之势,不求单马之变。对于构图,刘勃舒一反常态地没有什么苦心经营的费尽思量,“我都是先画中间,然后推推推,先把主要线条确定,之后很自由的,也不知道要画几匹。”

一如他最热爱的钢琴给他构图上的灵感,主调、快板小调、慢板、终曲,都能对应构图的节奏主题;浸润着音乐的格调、节奏和韵律,刘勃舒的画面彰显了打通艺术门类之间的藩篱之后的自由与快意。“没有音乐,画画还不行呢。”他说。

“马这个题目,是得先画大型结构的,如果不是这样,一定会空,或者难看。”

如今,刘勃舒的马已经强烈具有自己的气质,作品灵动洒脱,笔墨间流露出自在、恣意的空阔意境。他画的马,不在肥瘦,不在牝牡骊黄,而在风骨;那些脸部瘦削、腿部修长、臀部丰满、骨骼健硕的马,如同杜甫《房兵曹胡马》中所言,“风入四蹄轻”,真有横行万里之势。

黑马 一九九八年 刘勃舒

不知马有几只蹄

青年时画马,对传统的积累和挖掘,尽肖马之形;中年时画马,舍弃形而取其意,自成一家;如今刘勃舒画马,以意达形,随心所欲,实现了意象造型与写意精神的升华。台湾师范大学艺术学系教授何怀硕曾评论刘勃舒画马,“从徐悲鸿出,而另辟蹊径。逸笔草之,如狂草之风驰电掣,另有一番风味。”

过了“随心所欲而不逾矩”的年龄,他都不太再重视完整的形象,有人拿了他画的狂奔的马:“哎呀少了两只蹄子。”刘勃舒说:“我只是表现它奔跑,也不知画了几只蹄子。”他注重的是心性所向的写意表现。单马豪放洒脱,飘逸神态,群马令人惊心动魄的奔腾嘶鸣,均通过刘勃舒的笔墨,达成一种独立于绘画形象之外的高蹈的审美境界。在他的创作中,笔墨已不单单是状物寄情的艺术技巧,更是抒发情怀的表现手法。“中国画的点线是有感情的,笔墨变化是丰富的,我们现在对中国画的作用发挥得不够,不能单纯地画,要善于动脑子,悟道。”他如此说。

刘勃舒深信,写意精神是中华民族绘画艺术的基本特性;流畅的书写性、造型的意象性和对写意精神的追求,是民族艺术生命精神的延续。近几年,他在构图安排、形象动态、线条组织、墨色配置等方面更注重承接连贯和势的动向转折,达致更为蓬勃灵动、生机盎然的艺术效果。

刘勃舒往往特立独行。跟吴作人、李可染怕人围观作画迥然不同,刘勃舒有些时候是走李苦禅当年在中央美院指导学生创作时惯用的现场观摩路数的:“有时需要人围着,不然画起来没劲儿。”更多的时候他需要一个人沉静地研究,但有时候也需要三五好友雅集时的逸兴湍飞——“有些朋友来让我画马,感觉不好,扔了;又费劲画出好的了,送了人;等朋友走后,我拿出废画,怎么修补也不可能达到那个状态——劲头没了。”他感觉,整体好的创作,都不是观念在先,而是情绪先行的。如今越来越多的展览上,越来越多地出现了那些作者画了几个月的作品,作者画得累,观众看得累。刘勃舒认为这都是因为创作中缺少性情。他说一定要流露出此时此地的状态,才是写意的价值所在。

情绪先行的写意作品,“须得情感、灵感、健康、时间、环境都恰当才可以——现在我画的都是心性之作,没有办法画主题性作品了。”

“我又不是马贩子”

让刘勃舒画不了的,不只有主题性作品,还有市场大肆流通的应酬之作。

“叶浅予先生说笔会是耍猴,我感觉也是。”这种“围观”和他前面有艺术享受和创作激情的围观大不一样。此围观不是彼围观,他说。起初他参加过几次,“感觉跟作坊生产线一样,一张画完立刻有人拿走,甚至还有现场拍卖的,几个老板比着看谁的出价最高。好怪异,就是走穴。”他说:“商业笔会上,画的画都不是自己的。”

尽管不断受到市场各种商业机构的邀约却并不为所动,对现今艺术市场的名利浮华,刘勃舒更多的是冷眼旁观和回避。他亦深知市场之乱,只是无力顾及。至少有800张署着刘勃舒名字的画作在市场里流通,“80%都是假的”,何韵兰提及现在正在进行的一场拍卖,12张刘勃舒,只有两张是真的。地摊画也署上刘勃舒的名字拿去拍卖,令刘勃舒不齿;而有些颇有功底的人高仿刘勃舒的画作,他心知肚明却也不愿说破,“总要给人有饭吃”,这一点,他的秉性和启功先生一模一样的。

富贵于我如浮云。四五年前,刘勃舒在家中和朋友聊天,一个煤老板把电话打到他家的语音电话上:“刘院长,我想找你,买‘一些’画。”刘勃舒和他的“小伙伴们”都惊呆了:“我这些随心性而作的画,能是批量制作,然后售卖的么!”

令他惊呆的事不胜枚举。11年前是马年,一个马来西亚商人找到他要买“一批”画。“批发?多少钱我都不卖——我又不是马贩子。”

在刘勃舒的观念中,绘画是心血与智慧的结晶,是不可以买卖的,更不可以批量买卖。

是千里马,又是伯乐

害怕这“一些”、“一批”的词语和耍猴的场面,刘勃舒几乎绝迹于展览现场和艺术市场,在家与笔墨和音乐为伴,很少抛头露面,颇有些大隐隐于市的意味。他也曾经奔走于社会,一点也不吝于他的社会影响力。不过,他不是为了自己和自己的作品宣传。他忙碌于“发现天才”。

他为年轻的农民画家办展,为年轻的军旅画家办展……一次偶然的机会,他发现河南画家李伯安的国画人物长卷《走出巴彦格拉》,惊为天人,当他得知作者已离世两年有余时扼腕叹息,不禁仰天长叹。不久,他到河南开封参加李伯安遗作个展开幕式。画展上,因无扩音设备,刘勃舒声嘶力竭地高声大喊:“现在中国需要这样的好画!需要这样的画家!”其情其势,全场震惊。他为李在深圳、济南、上海等地办展。当他大声疾呼画界重新认识这位早逝的画家的价值时,很多观众还记得2000年在中国美术馆举办的李伯安遗作展上,刘勃舒整整一个上午在现场向观众介绍这位艺术家的场景,这样的场面,他一点都不“低调”。

在中国画研究院任副院长时,一到放假,他就带队去写生。“一个人的进步不是进步,只有更多的艺术家成长起来,中国的当代美术才能繁荣。不拘一格地去发现人才,去推荐新人,研究他们的作品,研究他们的成长过程,引导培养一批可塑型画家,才能更好推动中国画的创新发展。”刘勃舒说。如今的中国国家画院副院长卢禹舜说:“我们从他的身上,感受到了老一辈艺术家真诚、热情、宽厚的高尚人格。”

他不愿意讲人才培养的大道理,更愿意实实在在地去推荐:“你应该去看看李伯安的作品,那真是天才。”他手势激动。

66年前,徐悲鸿以伯乐的眼光发现和培养了一匹良驹,如今,这个传承仍在延续。就如他们夫妇二人的巡展,定名为“自在·坚守”,据何韵兰说,“坚守”是“对历史传承的尊重,对艺术本体的敬畏”。对刘勃舒而言,坚守是人格和文化精神。他承继前人的艺术精神,又向新的领域迈进了一大步。

刘勃舒高兴了喝酒,不高兴了直截了当把人撅走。从学员到名家,从教学到创作,从个体到组织,从写实到写意,从严谨到自在,从自在到坚守,刘勃舒的艺术人生所演绎的春夏秋冬,折射出他在不同历史时期对艺术、对社会的责任和担当。