幻出大千云 朱培尔

山水散视“清溪浮槎”,书法聆听“烟外樵歌”,文章冥想“独坐幽篁”,篆刻意态“松下横琴”——近日,《朱培尔作品集》由人民美术出版社出版,此作品集分别为山水、书法、篆刻、文集,全面介绍、展示了朱培尔在书法、绘画等艺术专业领域的创作以及鉴赏水准;谈及作品的编辑、创作、鉴赏,朱培尔亦颇有心得。

问:您能否与大家分享出版这套作品集的初衷?

朱培尔:作为艺术家需要一种“孤独感”的存在,孤独感甚至是艺术创作的重要源泉。但是做编辑工作,恰恰少的就是“孤独感”。所以有这么一个现象:许多书画界的资深编辑,在创作上极少有大进步。因此,大概在3年前,我开始整理自己稍得意而存留的作品,并对先前发表的文字进行梳理,对朋友给我写的文章进行思考,以便对自己的创作与学术等有一个更为客观的判断。所以出版《朱培尔作品集》的初衷,一是回顾多年来的创作与学术;二是把最有代表性的东西作一个相对的汇总;第三,无论作品与文字,都必须是言之有物、因寄所托的情感结晶。除此以外,我还有一个从来没有与人说的“野心”:我要使自己的创作与作品、使自己的心灵与思维“与古人合、与今人合、与后人合”。现在达到了什么程度,很想听到大家的批评与建议。

在章节安排方面,作品一多,合在一起就很难避免雷同与单一。一开始我将它们按照创作时间编排在一起,味同嚼蜡。后来在读古画时,突然灵机一动:古人那些充满诗意与想象空间的标题,那些或具象或抽象的文字描述,不就是我作品的最好诠释,不就是我心目中魂牵梦绕想达到的艺术境界!我的山水卷总称叫《清溪浮槎》,其中又分了“林泉高致”、“碧璋烟岚”、“浮峦暖翠”等章节,每件作品虽然都是题古人或者家父的山水诗词,但也都给了一个相应的四字标题,这些其实都是我心目中想象与追求的山水状态,虽然我的技巧现在有时尚不足以表达。

我的书法卷叫《烟外樵歌》,每个章节都与声音与音乐有关,如“听鹂深处”、“画外放歌”等,为什么要这样呢?我觉得只有音乐才能表达我的书法中所追求的抒情色彩与节奏变换;我的篆刻卷的章节名称,则力图体现出一种较为抽象的境象,如“慈云法雨”、“解衣般礴”、“舒卷随风”、“造化在我”等,这是因为我的篆刻,在内容选择、在创作技巧、在创作理念上,与佛教尤其是与禅理、与庄子、与晋人的风骨,自以为有一种内在的联系;文集之所以叫《独坐幽篁》,是因为我之为文,从来就没有想过去影响读者。我不是领导,没有让人接受我观点的欲望,于我而言,我的言说更多的只是一种冥想,一种在某个阶段、在孤独状态下的思考。总之,这些名称,于我而言,绝不只是一种具体的场景描述,《清溪浮槎》绝不是小溪中有一只小舟的描写,《松下横琴》也不是对高人逸士在松下抚琴的再现,每个章节中所有的作品,是对那个词组深层境象上的一种凝固,而这个凝固又是变化的,是一种整体的状态,是我的作品力图表达而尚未能够达到的一种理想。我想这也是我对作品集内容取舍的出发点。

问:我们在这套书的每卷本的扉页上都看到同样一段话:“使瞬间成为永恒,使不曾说成为一种可说,使混沌与迷茫化为某种意义上的明晰”,这是您接近知天命之年的一种艺术理想,还是另有所指?

朱培尔:这句话其实不是我现在写的,10多年前我的一篇文章就有类似的表达。但这次的表达更直接、更清晰,因此是我一个相当长阶段思考的结果。就像做这套书一样,3年前的混沌与迷茫,现在一下子变得明晰。但这个“明晰”,必须让更多的人产生共鸣,而不是一种孤芳自赏。同样,瞬间的凝固,必须是一种升华后的凝固。其实现在很多所谓的作品,也算是一种凝固,如果没有升华则也就没有永恒。要使不可说成为一种可说,首先必须使自己感动,只有把感动自己的过程以独特的艺术语言表达出来,才能够感动自己的读者。我想我们要凝固的正是这种境界,而绝不是一种极端的、粗糙的或者自以为是的东西。我们每个人的创作,都是一种凝固,是自己思想、情感与行为方式的凝固,但每个人所能达到的境界,往往相去甚远。

问:对于书、画、印同步交叉创作,多方面进军不同的艺术门类,它们之间也有审美观照。您如何处理书、画、印创作之间的关系?

朱培尔:艺术需要天分,我不否认这方面有点遗传与小小的天赋。但我不是那种信手拈来、出口成章的才子型人物——伟大的艺术家大多不是靠学出来的。我创作的前提就是轻松,不能有任务的性质,不是从早做到晚就能出好的作品。创作更多的其实是一种对生活本真的汲取,一种灵机的一动,一种积累到一定程度后的宣泄,一种自然的有感而发,当然还得加上一点小小的天赋展现。

问:维特根斯坦曾说,事实的逻辑图像是思想,思想的逻辑思维图像是艺术。思想和艺术不等同,但有相似性。请问您创作的最初思想和最终呈现出来的艺术表现能保持很高的契合度吗?您如何看待前后之间的差异?

朱培尔:西方的油画与雕塑,其艺术的高度往往取决于这种相似的程度,但在中国画尤其是中国书法的创作中,这种相似度有时并不太高,这既是中西方思维方式差异的一种表现,也是中国传统艺术与西方艺术在表现方式上的巨大不同。齐白石讲“似与不似之间”,那个不确定性,与他笔下形神俱备的造型与意境,那个准确与肯定,显然与他最初的思想相去甚远。其原因我觉有三:一是中国艺术的创作过程,大多是一次性的(即使是山水画的积墨,也是在一开始基础上的逐步堆积,而不是油画的覆盖),而一次性的过程,决定了它与最初思想上的距离;二是中国传统艺术的表现,更多的是一种灵性与灵机的表达,一种率意的生发,但这些都有着很大的不确定性;三是中国书画的材料尤其是宣纸、水墨交融的过程,其实就是一个变化着的过程,即便把这个变化控制在一定的范围内,但最终的结果肯定与原先的设想存在一定的距离。

具体到我的创作,这种差异性是巨大的。就山水画而言,我心目中的山水更多的是真实自然的有机融合,书法也是这样,信笔挥洒的结果——要么超出了我原先的想象,要么觉得太拙劣了。但只有一点是十分明确的,那就是在我的心目中,于每件作品而言,最初的思想其实都是一种原生的状态,是一种混沌与模糊的情景,是一种有意然而却是潜在的意识。而具体创作,则是这种原生状态、混沌模糊的情景与潜意识的自然流露。因此,我的作品与最初思想的距离和它的不确定性是显见的。

问:曾有评论家在评论您的作品时提到“书法的原生状态”,您的每篇文字、每方印稿、每座山川、每条溪水都有对原生状态的瞬间把握和迹化,您是如何诉说这种心声的?

朱培尔:“原生状态的瞬间唤醒”,是评论家对我创作的一种归纳与总结,也是我所梦寐以求的一种境界。这个原生状态,应该是心灵深处的一种凝固,是你从娘胎中出来一睁开眼睛所能感受的东西,是你第一眼的直感的再现。所以我的山水,大多是太湖边上长满杂树、毫不起眼的小山,是一条或几条将枯未枯的涓涓细流。它们或许没有太行的雄伟、没有庐山的清秀、也没有张家界的突兀,甚至也许不会让我有过多的激动,但它们是我心中的山、心中的水,是融入我骨髓、占据我心灵的客观存在。而我书法的原生状态,则追求的是一种书写创作过程中的直接,一种与其做作不如写坏的勇气。当然,我的篆刻过程,那更是一种典型的瞬间凝固,石的崩裂、刀的游走,一如生生不息的生命浓缩,我想当这种浓缩引起别人共鸣的时候,呈现在你面前的将是一个真正的原生状态。

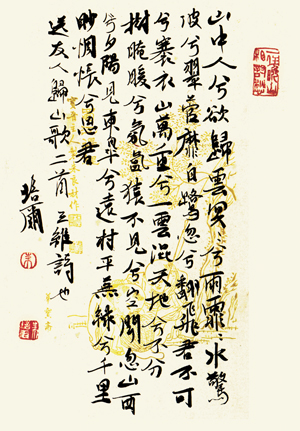

行楷王维诗册(部分) 朱培尔