平面设计:只有敬畏,才能热爱

打开了世界了解中国设计的大门

余秉楠对设计的严谨与他的学习经历有关,他曾留学的德国是现代设计的发源地,莱比锡平面设计与书籍艺术大学直至今天都是德国最知名的艺术院校之一,余秉楠的导师阿尔贝特·卡伯尔曾任教于包豪斯设计学院,这些因素保证了余秉楠带回中国的设计教育和理念血统纯正。他是新中国成立后的第一代留学生,也是第一位在国外获得艺术设计硕士学位的中国人。

早在上个世纪80年代,余秉楠就因其在平面设计和教育领域中的杰出成就与贡献成为中国乃至亚洲获得德国“谷腾堡”终生成就奖的第一人,这一奖项在国际上享有崇高的地位,每年评选一次,由德国莱比锡市政府颁发给世界上一至两名在书籍艺术设计领域有特殊贡献的人或集体。此外,余秉楠还获得过国际平面设计社团协会(ICOGRADA)颁发的杰出成就奖、德国“当代最佳印刷字体”奖、民主德国“最美的书”设计奖等众多奖项,在自身成就被国际认可的同时,也让外国人开始了解中国设计。

凭借其在专业领域里的杰出成就和广泛的国际影响力,余秉楠成为第一位国际平面设计师协会(AGI)的华人会员、第一位国际平面设计社团协会(ICOGRADA)的华人副主席。之后,余秉楠就一直在为中国的设计走向世界而尽心竭力。

余秉楠利用每一次国际交流的机会,在世界各地举办讲座并多次策划、组织专题展览,向世界介绍中国的当代平面设计。此外,他还多次组团带领来自全国各地的教师和青年设计师们走向世界,亲临其境地了解国际平面设计界的发展状况,影响了一大批日后卓有成就的中国当代设计师。在他的努力下,2002年国际平面设计社团协会理事会历史上第一次在北京召开。在他10年的坚持下,2003年在AGI赫尔辛基大会上,中国最终取得了“2004年AGI北京大会”的举办权。在他的带领下,2005年9月中国北京获得了2009年世界设计大会的举办权。

经过余秉楠十几年的努力和奔走,中国的平面设计已经开始在世界舞台上崭露头角。前国际平面设计师协会主席石汉瑞(Henry Steiner)、前国际平面设计社团协会(Icograda)主席皮特·罗伯特(Peter Robert)等国际同行都盛赞余秉楠打开了世界了解中国设计的大门,余秉楠是中国与国际设计领域之间相联系的桥梁,他所起的作用是无法替代的。

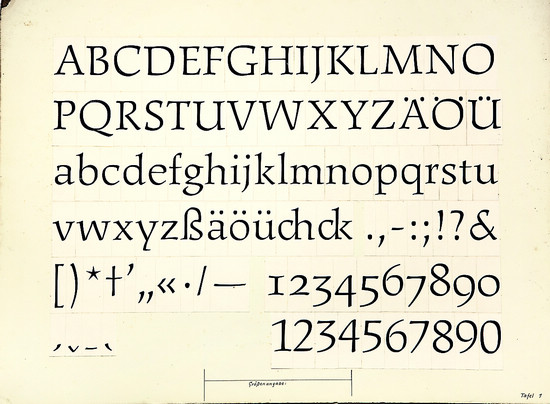

余秉楠亲手绘制的,国际上第一套由中国人设计完成的拉丁字母印刷体“友谊体”手绘设计稿。每个字母和符号的圆头、线脚都精致得令人感动。先裱纸再洗手、挽起袖子、戴上套袖、垫上衬纸,这一系列手绘前的准备工作似乎像是一个仪式,可以让初学平面设计的学生对专业产生敬畏感和神圣感。如今,这种仪式已经被电脑操作取代。

为从工艺美术走向现代设计而努力

余秉楠通过在德国的学习和广泛的、长期的国际交流,不断对中国的平面设计教育体系的完善和发展作出着贡献。在中央工艺美院任教期间,他承上启下,著书立说,为建立和完善我国当代平面设计和书籍设计教学理论体系不断钻研。他曾为把书籍装帧这个专业名称改为书籍设计四处游说。在他的倡导下,书籍整体设计、版面设计、网格设计与自由版面设计的概念在中国设计界得到了广泛的认知与应用,并已经成为了所有平面设计学生必修的专业基础课程。

“美术字是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术。它既美观又醒目,是工农兵喜闻乐见的一种文字形式。”这是余秉楠编写的《美术字》一书的开篇语,具有强烈的时代烙印,但这本书并没有被留在那个时代,书中极高的专业水准让它能冲破一个又一个时代,直至今天一直影响着一批批平面设计新人。“这本书还是我爷爷留给我的呢,他退休后不用了就给我了。”一个前来参观展览的女孩和同伴讲述着自己与这本书的渊源。的确如此,这本书对于任何一名学习设计的人来说都不陌生,书中提到的美术字设计两个原则——思想性和可读性,体现着老一辈设计师对设计基础的重视,时至今日,书中朴素的观念依然影响着当今的设计师和设计教育。

仔细阅读《美术字》一书版权页,不难看出这本书对于中国平面设计的影响力。这本书从32年前问世以来,再版13次,印量达到135万册。顺应时代潮流,这本书如今以《字体设计基础》这一新面貌继续影响着中国平面设计界。

为了改变我国长期以来书籍艺术设计理论薄弱的状况,除《美术字》一书外,余秉楠先后编写、翻译了《世界书籍艺术流派》《现代德国插图》《科学技术插图》《书籍设计》《版面设计》《字体设计基础》《发展中的书籍艺术》《全世界最美的书》《欧洲书籍艺术简史》等专著数十种,撰写文章或论文数十篇,介绍和推广国际先进的设计观念和经验。这些专著已经成为了中国现代书籍设计、平面设计的教学指南,促进了中国现代设计理论的蓬勃发展。是他和与他同样的老一辈设计师们用自己的设计实践和理论钻研使中国的设计基本已经完成了由工艺美术到现代设计的重大转变,虽然现在依然存在对设计的误解,但全社会正在努力地认识设计、尊重设计。

(编辑:单鸣)