[中国艺术报]篆书,渐行渐远,或者回到身边

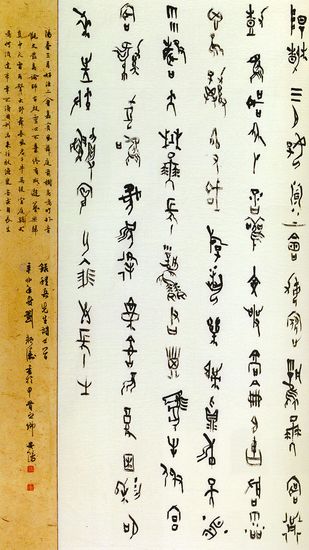

程兵先生诗二首(十届国展优秀提名作品) 刘颜涛

“全是金文,看不见变化。”“临中山王器的,俗的,都不要。”“我倒是觉得几件铁线篆还不错。”

第十届国展终评期间,吴东民、陈振濂、丛文俊几位评委对着屈指可数的篆书入展作品,吵得火热。这样的热闹,仅仅存在于评审过程中。国展开幕之后,面对近千件作品汹涌而来的态势,篆书以十几件的微弱数目被人“遗忘”在一角;数量少、面貌相对单一的状况,使得乏人关注的景象在所难免。

当今书坛已是行书草书“独霸天下”,古老篆书的创作者、研究者、评论者“偏安一隅”;甚至在书法已经被时代信息冲击而退至社会边缘的氛围中,篆书只能是渐行渐远的远古足音?

搁笔的“名利场逻辑”

历数近年来书坛大展——中国书法兰亭奖、第九届和第十届全国书法篆刻作品展览的篆书部分,入展获奖者屈指可数,面目又以意在展现创作者临习功夫的金文为甚,石鼓文、甲骨文、六国古文、缪篆、叠篆等书体鲜有人涉猎。

“甲骨文是为卜司而用,钟鼎文铸造在青铜之上,石鼓文为统治者唱赞歌——实用性成就了篆书复杂而完备的体系,由草而工,达到和谐、规范的形式美的极致。但高度的程式化、法度化的小篆在秦代登峰造极,也造成了艺术的僵化。甚至在秦代以后,篆书就只在隆重场合才使用,实用性的丧失使得篆书的发展空间日益狭窄。”中国书协副主席吴东民眼中,篆书在实用性上的困窘,在汉魏之际就已是强弩之末,更不用言及今日电脑时代的语境了。

而据中国书协副主席陈振濂的观察,很多书法创作者对这种需要大量时间和精力来练习,还需补上古文字功课的书体望而却步,敬而远之,热情不高。“一直沉寂的篆书在唐代因李阳冰而复苏,但那时秦篆的浑厚宏肆已经荡然无存;宋元的复古书风、清代延续至民国的王澍、丁敬、罗振玉、章炳麟、邓石如等人倡扬的篆书中兴,也因为当时金石之学盛行而获得生命力,但也只是在当时文化思潮中的一种没落的贵族风情,难以超越先贤。”

检索书史,我们不难得出书法家远离篆书而对行草趋之若鹜的原因——如果一位书法家知其修炼一生也不可能超越线条稚拙苍劲的《散氏盘》、形态摇曳从容的《虢季子白盘》、笔势熟练奔放的侯马盟书、纤丽优美的中山王器鼎铭,以及奇肆灵动的战国楚帛书,那么,为什么我们还要写?

其中关键一点,就在于“名利场逻辑”。当草书、行书在一些创作者看来在争名夺利的竞技场的国展中能够更容易地夺人眼球,或者以“惊世骇俗”的制作功力就能出奇制胜、获得声名之时,一些年轻的篆书创作者更容易抛开原有研习传统的路径,转向其他书体的创作,或者甚至创造一些新的“轨道”。渴望在中国书坛“竞赛场”上头角峥嵘的作者,难免会形成这样一种病态的创作逻辑。

“与篆刻相生的‘铭刻’艺术,魏晋以来突然衰歇。篆刻所赖以成立的篆书、隶书,六朝以后被软化,渐变为楷书、行书、草书的发展,篆书潜入沉滞的命运之中。”傅抱石谈论的状况,造成“影响的焦虑”,使书法家在面对当代社会中已经“out”了的篆书时不得不先搁一搁笔,考虑一下“名利场逻辑”。

创作拓展“破体意识”

“篆书作品展览的评审,应当先考评委——评委得懂古文字。我认为篆书不能只从审美角度评判,作品有文字学上的纰漏,不管艺术上如何突破,评委也得甄别出来剔除错作。”国展评委、吉林大学教授丛文俊在国展期间将了评委一军。

他也想再将“篆书没落说”一军。

“书体之祖篆书,经历了由简单的甲骨到复杂的金文,再到简单的小篆的演变过程,也是文字从古拙到沉雄再到绝对对称、规范的过程;如果我们不仅从单个字的艺术风格去评析,篆书也能反映出人心、社会从原始到复杂的过程。”

丛文俊觉得,篆书不是“out”了,它的不景气来源于“曲高和寡”。“篆书对书法家修养要求高,对受众要求也高——字义的了解、字形的释读、审美体系的确立,都对篆书的传承提出挑战,理解和判断容易产生隔阂。”大学里古文字学的教育、中小学的书法课,乃至奥运会等公共事件里篆书元素的应用,让国人乃至全世界公众都能一瞥“篆书之美”,让大家感受充满东方文化魅力的中国书法景观,正在试图改变这一窘境。

接受层面的“误读”也许也来自篆书自身的书体特征。篆书作为静态书体,以高古凝固的“篆意”为特征,在表情达意上相对平和,不似行、草那般明显剧烈。凝固性的特征,常给今日的习书者以风格塑造上的高难度。“行篇布局、结字变化,要了然于胸,用笔得圆中寓方、刚中济柔,墨色讲求润枯结合,笔势亦动亦静”——就连大家爱写的铁线篆,也讲求不能用熟宣——“可能行、草对纸没有特别的要求,但铁线篆就是不能用熟纸,墨色会浮在线面上,就不能达到‘锋挺而能杀纸’的效果。”中国书协副主席苏士澍说的不是危言耸听,用错纸,“直追二李”的潜心构思就可能被观者讥讽为“描鞋头花”。

对于大展显现出来的趋向工艺美术化的金文书风,丛文俊表示,篆书虽然起源于图画,生来具有美术化和装饰感,但它最为珍贵的是稚拙而充满原生态的美。今人过分追求装饰化,难免习气俗气缠身。

面对这样的习气,明末傅山的探索可以成为一个反例。他的篆书有精湛的造型能力和遒劲的线条质量,特别注意到不同时期篆书解体特点,对大小篆的形态和某些笔形适当改造——或将大小篆自然形体用小篆加以规整、或在小篆中掺入大篆字形——这样的二篆杂糅,直接影响了晚清吴大瀓、吴昌硕等人的篆书实践,开拓了篆书的新风貌,今日创作者亦可继习其“破体意识”。

“不习篆隶,纵然写到最妙处,也只是俗格。”傅山的言语让我们回望篆书的重要地位。其实,当代篆书,最为可贵的不是卷入一浪高过一浪的新奇竞赛,或者将之视若粪土撇在一边,而是多一些传扬篆书文化的使命感,少一些“名利场逻辑”——在“破体意识”中探索出具有文化意义的篆书艺术新观念和更具个人化的表现方式。难在静中求动的篆书,如果以篆为辅作楷、作隶,既是向高古传统回归,亦可以治疗当下行草的浮怯之风。“尚婉而通”的篆书,即便是远古的足音,有时也可以回到我们身边。

(编辑:孙菁)