鲁迅身上的这种“损己利人”,虽然在当下还只是一种超越性道德,并不能成为人人都能达到的道德境界,但却应该为人人所景仰,所追求。如果在道德追求上“取法乎中”甚至“取法乎下”,那这个社会的精神就会滑坡。

《为了忘却的记念》手稿

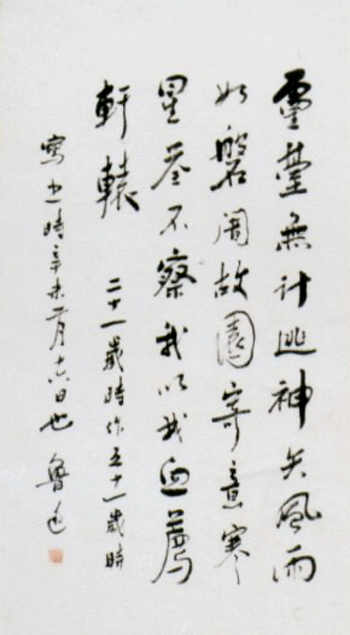

鲁迅手书《自题小像》

1956年10月25日,在北京阜成门内宫门口西三条21号鲁迅故居原址扩建的鲁迅纪念馆,被文化部命名为鲁迅博物馆,正式对外开放。这个馆被命名为博物馆的重要原因之一,是因为馆内收藏了大量鲁迅本人和同时代人的文物典籍。这里的每一件文物都在无声地诉说着鲁迅的崇高精神,春雨般地滋润着观众的心田。时任国务院总理的周恩来在开馆前曾参观鲁迅故居。他说:“鲁迅故居虽小,意义和价值不小。”

一篇爱国主义的誓词

鲁迅博物馆保存了一份鲁迅手书条幅:宣纸,高61厘米,宽33厘米,手笔竖书,共五行。内容是七绝《自题小像》,落款题识为“二十一岁时作,五十一岁时写,书时辛未二月十六日也。”下书“鲁迅”二字并钤印。辛未年即1931年。原诗是:

灵台无计逃神矢,

风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,

我以我血荐轩辕。

古人说:“诗无达诂。”长期以来,对这首诗每一句的含义,以及很多关键词都有不同的理解,但主要的分歧在两处:一,本诗的写作时间;二,“神矢”的典故究竟是表达个人的爱情境遇,还是对祖国人民的感情。

本诗写作时间有“南京求学期间”与“日本留学期间”两说。持第一种观点的人主要依据鲁迅本人所说的“二十一岁时作,五十一岁时写”。鲁迅生于1881年,按前人用虚岁计数年龄的方法,二十一岁应为1901年,其时他还就读于南京陆师矿路学堂。但研究者普遍认为,这首诗写于鲁迅留学日本时期,大体上是1903年。理由是:一,前人计算年龄方法比较复杂,有时按虚岁,有时按足龄;有时用旧历,有时用新历;有时用干支,有时用公元。题写诗作时,前人又喜用“戏墨”,为了行文对称,有时并不拘泥于准确时间。比如鲁迅1929年得子,其时虚岁49岁,但鲁迅在跟海婴的合影上题写的却是“海婴与鲁迅,一岁与五十”。与此相类,这首诗题款上的“二十一岁时作,五十一岁时写”也是为了行文对称,并不是确指。实际上,“二十一岁”是实龄,“五十一岁”是虚岁。二,最先披露这首诗的是鲁迅挚友许寿裳先生。他明确指出,这是鲁迅1903年三四月间在日本东京弘文学院断发明志之后的励志之作。这一说法得到了鲁迅二弟周作人的首肯。三,根据鲁迅留日时期填写的一些履历表,他都把1903年计算为21岁。这些档案资料更是鲁迅计算年龄方法的确证。

对于“灵台无计逃神矢”一句主要有两种解释。“神矢”指古罗马神话中爱神丘比特(Cupid)的箭。鲁迅在白话诗《爱之神》中描绘了丘比特的形象:“一个小娃子,展开翅子在空中,一手搭箭,一手张弓。”谁被他的金箭镞射中,谁的心中就会立刻燃起爱的烈焰。对这句诗通行的解释是:鲁迅在日本受到反清民族民主革命潮流的影响,激发起了强烈的爱国主义感情。但有人提出了一种“婚姻说”,认为“无计逃神矢”是逃不脱封建包办婚姻的束缚。这种见解是很难站住脚的。理由是:一,鲁迅被迫与山阴朱安女士结婚是1906年阴历六月初六,其时鲁迅实岁25岁,虚岁26岁,无论如何跟“二十一岁时作”对不上号。二,鲁迅的包办婚姻是他内心的隐痛。他除开在1919年发表的《随感录四十》中,借一位不相识的少年寄来的一首诗,批判过“无爱情结婚的恶结果”,此后从来没有任何公开表露。但1903年至1932年这三十年间,这首七绝鲁迅却先后题写过至少五次,受赠者有中国人,也有日本人;有关系深的人,也有交情浅的人。以鲁迅的性格,他决不会不择对象,絮絮叨叨,像祥林嫂那样反复向人倾诉自己婚姻的不幸。

总之,我认为,鲁迅的七绝《自题小像》奏响的是高昂的爱国主义旋律。正是沿着爱国主义的阶梯,经历了医学救国和文学救国的转变,他最终攀登了时代精神的巅峰,被中国广大民众誉为“民族魂”。

天马行空的创新精神

鲁迅的日文藏品中,有一册自己装订的剪报合订本:32开,166页,灰色硬纸封面,绿色书脊,内收日文翻译的果戈理、普希金、莱蒙托夫、屠格涅夫的小说十篇,被名之为《小说译丛》。这册剪报中就有给鲁迅小说创作以重要影响的果戈理的《狂人日记》。

鲁迅在《〈中国新文学大系〉小说二集序》中说:“一八三四年顷,俄国的果戈理(N.Gogol),就已经写了《狂人日记》……但后起的《狂人日记》意在暴露家族制度和礼教的弊害,却比果戈理的忧愤深广……”果戈理的同名小说只是描写一个九品文官普里希钦的变态心理。而鲁迅的《狂人日记》则暴露了中国家族制度和礼教的弊害。文末的“救救孩子”并非个人的呼救之声,而是呼唤中国民众挣脱封建桎梏和精神枷锁,从而奏响了时代的最强音。这就是在继承基础上的创新和超越。

鲁迅在《〈苦闷的象征〉引言》中说:“非有天马行空似的大精神,即无大艺术的产生”。鲁迅的文化活动始终都贯穿了勇于创新的精神。在小说创作领域,他常常是创造“新形式”的先锋,《呐喊》中的十多篇小说在形式上都有新的探索,他的杂文既继承了中国古代杂文和西方“随笔”的传统,又融入了诗和政治的因素,成为了一种全新的现代散文体裁。他倡导的新兴木刻,既择取了中国遗产,又融合了西方木刻的“新机”,走出了一条具有中国特色的创新之路。鲁迅的创新精神,值得各条战线为中国现代化而探索和拼搏的人们共同借鉴。

大海般的包容

鲁迅藏书中有一本《茑萝集》,上海泰东图书局1923年10月初版,创造社辛夷小丛书之一,内收小说《血泪》《茑萝行》,作者郁达夫。封面题签为:“鲁迅先生指正,郁达夫谨呈,十二年十一月”。民国十二年即1923年。“十一月”,说明此书刚出版,鲁迅就成为了第一批受赠者。

众所周知,主张文学为人生,并改良人生的鲁迅,跟主张“为艺术而艺术”的前期创造社,在文艺观上存在着明显分歧;跟后期创造社又发生过激烈的笔战。鲁迅跟创造社骨干郁达夫性格、气质、文艺观点、创作风格也存在很大的差异。在性格气质方面,鲁迅坚韧峻急,不惧惮生活的风沙和灵魂的粗糙。郁达夫虽然有时也呈现出个性刚毅的一面,但在外来攻击面前常常表现得神经纤细,异常脆弱。鲁迅生活态度十分严肃,宁自虐而不放纵,而郁达夫则作风浪漫,甚至伪装颓唐。在人际交往上,鲁迅跟郁达夫的爱憎好恶有时截然相反。比如,鲁迅十分憎恶“现代评论派”的正人君子,乃至扩大打击面,把丁西林、李四光、陈翰笙这样的进步学者都视为“论敌”。郁达夫却跟“现代评论派”成员保持着良好关系,并一度希望创造社能跟《现代评论》合作。鲁迅特别反感徐志摩的诗作,而郁达夫跟徐志摩在杭州府中学同班又同宿舍,两人感情甚笃。鲁迅承认,“对文学的意见”,他跟郁达夫“恐怕是不能一致的”。比如郁达夫认为杜甫律诗的创作成就超过了他的古体诗,而鲁迅则认为杜甫的律诗尚可模仿,而其古体风力高昂,无法企及。尽管存在以上差异,但因为在文化战线上奋斗的大目标相同,鲁迅仍然跟郁达夫保持了长久的友谊。这本赠书就是他们友谊的证物。

当然,鲁迅的包容并不局限于待人接物,而主要表现在他文化活动的始终。他在《拿来主义》一文中提出一个文化择取的纲领:“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”“他占有,挑选,看见鱼翅,并不就抛在路上以显其‘平民化’,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在茅厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用……”

这就是大海般的襟怀!在《随感录四十一》中,鲁迅援引了哲学家尼采的名言:“真的,人是一个浊流。应该是海了,能容这浊流使他干净。”又自己发挥道:“纵令不过一洼浅水,也可以学学大海,横竖都是水,可以相通。”

“损己利人”的道德

鲁迅先生无意保留手稿,因此鲁迅手稿弥足珍贵:鲁迅杂文将近800篇,现存手稿仅170多篇;小说33篇,手稿仅存8篇。有幸的是,鲁迅著名杂文《为了忘却的记念》手稿15页,现完好地珍藏在北京鲁迅博物馆。

该文有一段对革命烈士柔石的评价:“无论从旧道德,从新道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来。”

在鲁迅看来,人的精神境界是分为层次的。最低的层次是损人不利己,如盗寇式的破坏——强盗放火烧穷人的茅舍,不讲公德的人随意毁损公物,大体可以归入此类。等而上之的是损人利己——这是古今中外一切剥削压迫者奉行的道德。中国五四新文化运动中,有人倡导人我两利的道德,即所谓“人人为我,我为人人”。但在天平的两端上,“人”“我”这两块砝码又很难做到绝对均衡。所以,柔石践行的“损己利人”的道德,在鲁迅看来是最高境界的道德。鲁迅本人践行的也正是这种道德,用他自己的话来说,就是“在生活的路上,将血一滴一滴地滴过去,以饲别人,虽自觉渐渐瘦弱,以为快活。”(《两地书·第二集》)。鲁迅“俯首甘为孺子牛”的精神,甘为泥土,甘为人梯,甘为崇楼广厦一砖一石的精神,体现的正是这种损己利人的精神。总之,任何社会要想进步,都需要有一批甘愿“损己利人”的傻子。

鲁迅和柔石身上的这种“损己利人”的道德,虽然在当下还只是一种超越性道德,并不能成为人人都能达到的道德境界,但却应该为人人所景仰,所追求。正所谓“高山仰止,景行行止;虽不能至,心向往之。”如果在道德追求上“取法乎中”甚至“取法乎下”,那这个社会的精神就会滑坡。

作为博物馆,其核心价值是广泛征集并妥善保存相关文物,深入挖掘文物的精神内涵,在展示和宣讲过程中使观众受到熏陶和启迪。鲁迅博物馆也应该与时俱进,不断追求文物的精神性和内向度,使博物馆成为一处净化人心、安顿人心的精神家园。