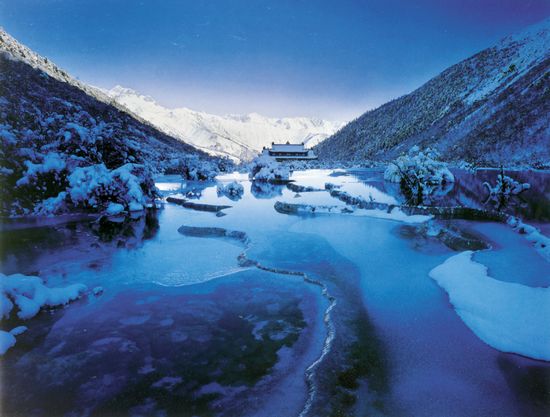

黄龙冬韵 王达军 摄

一

俗谚中的一句“少不入川,老不出川”,让有着“天府之国”称号的四川,带上了些诱人的玄秘色彩。

从地形来看,四川盆地处于中国三级阶梯状地貌形态中的第二级,但其西行数百里,便逐渐直上高峰,可攀上第一级阶梯的青藏高原,东行通过长江三峡,则可与第三级相通。即使在第二级阶梯的平台上,其北有秦巴山脉阻隔,南有大小凉山环绕,加上东西山岳,格局也属独一无二。

这种地形的特殊,不由让古人在出川入川的过程中,以大量诗词歌赋、笔墨文章,发出“蜀道之难,难于上青天”的夸张式感叹,或体验“即从巴峡穿巫峡”如时空穿梭般的落差。于摄影来说,独特的地理位置和山川相汇、集纳大成的四川无疑是一个资源丰富、能出大片的宝地。

在这种情况下,四川的先贤和今人,无论是从事文学创作还是摄影采风,比之其他地方都有许多先天优势,身临其境、借景抒情、借物言志、象由心生等中国传统文学艺术的表达方式,便有了无尽的用武之地。

一方水土养育一方人,作为中国摄影界一个相对独特的地域化样本,四川广大摄影人以其活跃的创造力和不断扩展的影响力,为我们提供了一个可供分析的绝佳样本。如果将视野集中在与四川丰富地理地貌资源紧密结合的风景摄影这一翼,我们更会发现,“出川”与“入川”的摄影行动方式在互动中为我们制造了一种带有蜀地特色的风景摄影范式。这种范式,既不同于岭南、福建一带“出口转内销”的港澳及东南亚式沙龙风格,也不同于江浙文化滋养出的江南烟雨特色,而是既有势大力沉的张扬感又有丝丝入微的真实感的、独特的风景照片。

二

上世纪80年代,在成都军区服役的王建军、王达军和袁学军等人,因为宣传报道工作的需要,常经由318国道进藏拍摄。在此过程中,他们发现这条后来被称作中国“景观大道”的道路沿途有许多美丽景致,逐渐将部队题材的单一采访拍摄转向对于雪山、草原、峡谷等地貌风景的拍摄。他们带有浓厚西部风情和视觉新鲜感的照片,在那个时段影响甚广,获得了诸多奖项,后被摄影界称作“三军进藏”,至今仍被坊间津津乐道。随后,成都军区做了一个“西部纵横五万里”的摄影计划,以“三军”为代表的摄影人跑遍了西部几乎所有省份,拍摄了大量风景照片。其照片中浩大的气势、绚烂的光影等作为一种风向标般的样式,此后影响了中国风景摄影若干年。以至今日,仍有人不遗余力地行遍名山大川,就是为了拍摄“三军”等摄影人拍摄的曾经辉煌一时的光影绚烂的山势水韵。后来,王建军在一次研讨会上不讳言地说,这种摄影方式“带了一些人,也害了一些人”。

西藏成为摄影热土,乃至带动了青海、云南、甘肃和四川的藏族聚居区成为摄影热点地区至今长盛不衰,与四川摄影人的先行精神无疑是分不开的。据《中国西部》杂志报道,“1998年10月至12月,中国科学探险考察队成功地分段徒步穿越了号称世界第一的雅鲁藏布大峡谷,当时,主流媒体对这次考察作过轰轰烈烈的追捧与报道。然而,这支科考队比吕玲珑自己组织的‘摄考队’晚了整整一年半。”1997年5月至11月,四川摄影家吕玲珑和他的助手徒步穿越了全长500多公里的大峡谷,然后沿喜马拉雅山脉西行,经狮泉河、界山大坂入新疆和田,横穿号称“死亡之海”的塔克拉玛干大沙漠,过阿勒泰,沿“古丝绸之路”到嘉峪关,再经若尔盖草原返回成都。历时半年,行程28000多公里,耗资数十万元,拍了近万米的电影胶片和1000多张彩色页片。

像吕玲珑一样本着科学考察和探险目的,且有如此动作的摄影人并不是很多,但上世纪90年代的因缘际会,的确造就了四川摄影人在出川入藏的行摄中的影响力和审美程式,也让他们的摄影样式甚至是摄影地点,成为更多人效仿的对象。