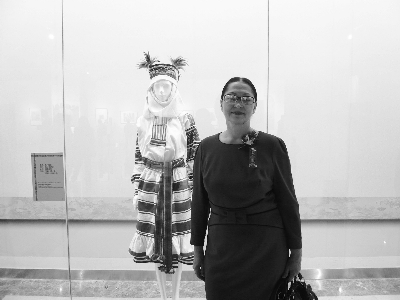

帕克洪门卡·易瑞娜

一袭大红色的呢子连衣裙,易瑞娜一现身就照亮了全场。戴着黑框眼镜,从容的笑容里透出一份坚定,成熟女性的优雅与建筑学家的气场混为一体,令人顿时肃然起敬。11月26日,白俄罗斯民族服装暨现代绘画展在北京首都图书馆开幕,白俄罗斯民俗建筑与生活博物馆馆长、建筑学家帕克洪门卡·易瑞娜女士接受了本报记者的专访。白俄罗斯民俗建筑与生活博物馆是白俄罗斯的外事博物馆,专门负责对外展出,馆内藏品主要涉及白俄罗斯19世纪末20世纪初的民居建筑和传统的民族服饰以及其他民俗展品。此次来华参加中国和白俄罗斯建交20周年系列活动,易瑞娜带来了12件白俄罗斯传统服装和鞋靴配饰。

在这名建筑学家的眼里,服装是文化的载体,承载着民族的历史,记录着时代前行的步伐和人们生活的点滴,一切兴衰荣辱、富贵贫贱、喜怒哀乐,都印刻在那个时代的服装上。一部服装史,就是一部可被感知与触摸的社会史。向观众介绍展品的时候,易瑞娜边走边深情地说,自古以来,在白俄罗斯和中国,都有一批对用色和图案高度讲究的服装匠人,他们穷尽毕生的精力,孜孜不倦地在一块块布匹的世界里钻研,从剪裁款式到走边踩线,无不精益求精,一针一线皆是文明。

此次来华展出的12件白俄罗斯传统服装,是从2000多件馆藏之中精挑细选出来的,工作量很大。那么选择的标准为何呢?谈到这里,易瑞娜打开了话匣子,滔滔不绝地介绍起来。这次,通过12套白俄罗斯传统服装,他们想给中国观众展示一个独特的白俄罗斯,服装挑选从3个维度进行了考虑:年代、地区和种类。这些服装的年代跨度长达100多年,从最隆重的节日盛装到新娘新郎的婚庆服装,从媒婆的服装到鞋靴,以及白俄罗斯不同地区的服装。来自北京服装学院的学生说:“能够近距离地看到货真价实的白俄罗斯传统服装十分不易,他们的制衣工艺跟我们中国有着很大的不同,白俄罗斯传统服装的刺绣非常细腻,用色则极为和谐,服装在美观和实用方面,平衡得非常好!”

中国和白俄罗斯建交二十载,两个相隔5000公里的国度,却有着一种天然的亲切感。易瑞娜说:“路途遥远,阻挡不了两国人民相互了解的心愿。”她一到北京,就情不自禁地爱上中国。“多少次魂牵梦绕,想来中国。如今,终于梦想成真。”作为一名建筑学家,她希望自己像海绵一样,多多了解中国的文化、汲取中国文化的养分,尤其中国五彩斑斓、博大精深的建筑文化。同时,她也希望多向中国人民介绍白俄罗斯的文化。在采访过程中,易瑞娜不止一次地发出邀请,希望更多的中国人去白俄罗斯走走看看,“看看我们的博物馆和文化产品。”

能够来中国参与两国建交20周年的系列庆祝活动,易瑞娜由衷地感到开心和满足,自豪和喜悦的心情溢于言表。建筑学家对于颜色、结构与线条的挑剔与讲究,全部体现在这身大红色的连衣裙上。当记者提及她的裙子很好看时,易瑞娜像任何听到赞美的女性那样,十分开心地笑了。她说,跟中国一样,自古以来,白俄罗斯人就十分偏爱红色,在喜庆的节日里,一定要穿红色。所以,这天早上,对着一行李箱的衣服,她毫不犹豫地选了这条大红色的裙子,表达她对两国文化交流事业所获成果的祝贺。

三句话不离本行,说起建筑,易瑞娜有说不完的话。此次来华只有短短4天时间,她抽空参观了北京天坛。凝聚着东方古老智慧的天坛,不管是其建筑结构,还是其用色和图案都让易瑞娜感到惊叹不已,她连声称赞“天坛真是太棒了”,而更让她感动的是,经历了数百年风霜的天坛,如今依然完好地展示在世人面前,“你们很懂得尊重你们的古老文化,很善于保护它们,我真的很感动。”

紧张行程让易瑞娜明显感到意犹未尽,她睁大眼睛说:“中国的古建筑,以及各地数量庞大、风格迥异的建筑,我很想一个一个仔细地看,我太想再来中国了!”