电视剧《人民检察官》海报

严肃政治题材电视剧的“正确打开方式”

——从《人民检察官》到《人民的名义》

□ 徐 啸

谈到最近的影视焦点,正在湖南卫视播出的《人民的名义》可谓当之无愧的全民热剧。集数十位老戏骨的强大阵容已然吸睛无数,反腐题材在沉寂多年后的重整旗鼓更令业内外刮起舆论旋风。令人深思的是,回看去年8月,另一部反腐剧登陆央视一套黄金档,成为这一题材的破冰之作,那就是《人民检察官》。同样是与“大IP”相去甚远的“标准正剧”,从《人民检察官》到《人民的名义》,何以看似“沉闷”的反腐影视剧却能一次又一次掀起热潮?对比两剧,我们似乎找到了严肃政治题材的“正确打开方式”。

金铭山/赵德汉,

不同角度,同样力度

《人民的名义》开篇的第一个案件,就爆炸性地甩出原型为国家能源局煤炭司原副司长魏鹏远的故事。剧中主人公赵德汉,在装修土气的屋子里吃着廉价炸酱面,而在另一处隐蔽的豪宅里,却藏了多达2.3亿贪污款,赤红的百元大钞垒满整面墙,铺满一张床。直面贪污腐败,强烈的视觉冲击和老戏骨侯勇淋漓尽致的表演艺术都带给观众绝对震撼。而《人民检察官》则用贯穿全剧的叙事线,更细致、赤裸地揭示了一位高级国企官员金铭山的挣扎与堕落。同样是坐拥金山,一个唯唯诺诺,一个只手遮天。可以说,《人民检察官》中的每个“金铭山”,都是“赵德汉”不为人知的另一面,两剧相互补充,展现现实社会里“花式”贪官掩饰罪行的百样形态。再说到手握土地划批大权、敛财无数,却落得海外潜逃的副市长丁义珍(《人民的名义》中角色),与天网恢恢下绝望自杀的刘海泳,外逃新加坡最后落魄在餐馆打工的冯路(《人民检察官》中角色)又何其相似。此外,敬酒桌上人情百态,四下无人时你知我知的隐晦暗语,气急败坏训斥下属的高高姿态……可以说,两部剧都揭示了中国高官犯罪的典型特点,更惟妙惟肖地再现了中国官场政治的“常态”,一针见血、尺度空前。

坏人/好人?

关注人性,立意升级

反腐题材电视剧对于尺度的探索能否让人眼前一亮,能否完成微妙的人性剖析更加考验制作者的功底。除了紧张烧脑的正邪较量,《人民检察官》和《人民的名义》两部剧对人性的刻画也足见心意。

《人民检察官》中的幕后黑手金铭山,一面买凶杀人、心狠手辣,一面却也是抚养战友之女长大的良师益友,复杂立体的反派塑造得到“情感张力十足”的称赞。而伸张正义的检察官们,有的工作出色却无法兼顾家庭;有的满腔热血,却也因鲁莽冲动而付出沉重代价。正如抱怨加班不能谈恋爱的林华华;过于按部就班以致错失抓捕良机的季昌明;还有明明是一心为公,却因为处事方式而被人陷害的李达康,这样的“冤情”引得网友大呼心疼,纷纷自发“打榜力挺”。当领导不再是“领导”,检察官也不再是“圣人”,角色有血有肉,塑造方得成功。可以说,两剧都做到了摘掉角色“标签化”和“脸谱化”,这种剧中人物的人性化处理真实自然,回归人情天性,如此才能引起观众共鸣。

破冰/升级!

正剧精品,反腐不停

据悉《人民检察官》去年6月已在两家卫视确认播出档期,央视却抢先一步,使之成为反腐剧回暖的强烈信号。该剧登陆央视一套时,开播收视破1,最高达到1.5,一度登顶全国首位。《人民的名义》则高开高走,在首播收视1.5的基础上持续攀升,社会反响更是空前火热。“对政治生态有相当大的荡涤作用,对浮躁的电视剧行业也是莫大的鼓舞”,网友的评价点明了两剧播出的重大意义。

作为反腐题材的破冰之作,《人民检察官》可谓勇气可嘉。网友“悦悦然”因为看了《人民检察官》而报考了检察官,“这是改变我人生轨迹的电视剧”。网友“金陵未醉人”也表示,对剧中贪官的贪婪和疯狂感到“胆战心惊”,看完后亦“对中国反腐有了更多的信心”。《人民的名义》则在《人民检察官》的基础上进一步突破尺度,无论台词还是贪腐的级别都是空前,“反腐反到‘副国级’,向一切腐败分子开火”,对中国官场之现状辛辣讽刺也令观众称奇,“相互揣摩,彼此官腔,暗潮汹涌,比谍战大戏更过瘾”!

从《人民检察官》到《人民的名义》,两部佳作让我们见证了反腐题材电视剧的探索脚步,预计将来会有更多优秀的同类影视作品被搬上荧屏,践行党的十八大之后中央的反腐决心,映照现实的反腐之火,高歌法律公正与社会公平。

据悉,还有一部反腐大剧《纪委书记》也正在杭州热拍中,与《人民检察官》属同一公司出品制作。该项目斥资过亿,主演囊括王志文、赵立新、俞飞鸿等实力演员,并由国家一级导演吴天戈执导,这般“顶级配置”,已然为《人民的名义》的接力棒做好了准备。不同于前两剧,《纪委书记》是首次由纪委角度切入,不仅直击更为激烈和深刻的反腐一线,也拓展了反腐剧的背景领域,是更深层次的突破。除了为观众呈现惊心动魄的反腐现场,《纪委书记》更旨在教育有腐败迹象的干部悬崖勒马,防患于未然。

党的十八大以来,党中央以决心和勇气“壮士断腕、刮骨疗毒”,《人民检察官》之后,文艺界反腐剧的创作亦承前启后、如火如荼,期待《人民的名义》后续更加精彩,也期待市场诞生更多的品质佳作。

电视剧《人民的名义》剧照

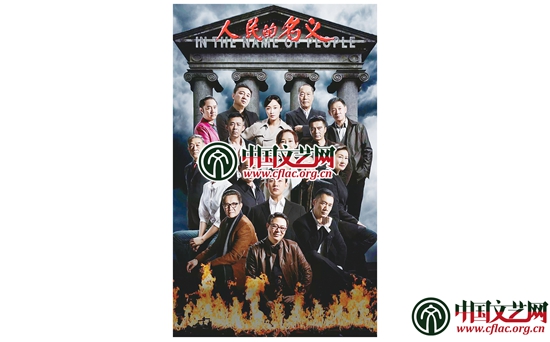

电视剧《人民的名义》海报

真实性:艺术价值的一切基座

——以《人民的名义》溯源

□ 刘艳妮

《人民的名义》所引起的重大反响,是对“真实性”作为艺术价值的基座地位的最好诠释,由此也不难看出在当下的文艺创作与批评中,回归“真实性”的迫切需要。艺术价值若没有“真实性”作为基座,就会成为空中楼阁,无从谈起。

似乎是“横空出世”的反腐剧《人民的名义》,自3月底一开播便迎来了开门红,以迅雷不及掩耳之势火了起来,受到观众的喜爱,其中不乏“90后”这样的青年群体,特别是收视率在各大排行榜稳居前列,成为“口碑”和“收视率”双丰收的现象级电视剧。

在人们对精神生活的品质追求直线上升、影视剧种类空前丰富的当下,一部以老旧居民楼的空镜头开场、惯例上会被戏谑为“高大全”“伟光正”的正剧,没有颜值爆棚的“小鲜肉”、没有引人入胜的特意取景,没有无孔不入的造势宣传,却仍然得到了社会大众的热烈反响,很大程度上是由于其深深扎根于“真实性”。电视剧《人民的名义》正是因为真实,所以引发热议,有共鸣;因为真实,所以持续关注,有希冀;因为真实,所以触动灵魂,有启示。

艺术的真实是一种源于现实生活的内蕴的真实,《人民的名义》是与中国当下政治现实的真正接轨。而这种与现实接轨的真实,正是其能引发热议、产生共鸣的根源所在,这也是该剧最为动人的一点。有人说《人民的名义》是史上尺度最大的反腐电视剧,对于这一说法,编剧周梅森道,不在于剧中案件之大,亦不在于官员级别之高,而在于我们终于可以正视当下的社会政治生态了。该剧中不乏这样“中国目前的政治生态就是,一把手几乎拥有绝对的权力”“我们有的党员同志,挣的是什么?是钱和权,是前腐后继”等“大尺度”的台词,无疑是对当下社会政治生态不断恶化,以及紧随其后的高强度反腐斗争的正视,这种正视何尝不是对现实生活的真实反映和艺术还原?除此之外,就拿该剧的名字“人民的名义”来说,显而易见,该名字至少具有正反两个层面的含义,其正面以人民的名义将贪官污吏绳之以法的含义作为主旋律层面之显性,已无需赘述,然而更吸引观众眼球的是它另外一层含义,借用剧中真正为人民做主的“陈老”这一角色的一句台词,“拿着人民的名义当幌子蒙事”的反面意义,剧中演员们对这一点——贪官污吏们表面上大谈党和人民,实则早已背弃了党和人民赋予的信任和责任——的真切演绎,以及该剧开场前两集就将“小官巨贪”这样的当下政治生活中真实存在的事件搬上荧屏,一切无不源于将我们当下社会现实内蕴的真实体现得淋漓尽致。作为一部比较敏感的政治题材电视剧,能做到如此地步、有如此品质,着实难能可贵。

艺术的真实又是一种高于现实生活的“逻辑真实”,早在古希腊时代,亚里士多德就提出诗人的使命是揭示生活现象背后的普遍规律和必然性。而《人民的名义》在真实反映和艺术还原现实生活的同时,也生动地向我们揭示了邪不压正、历史的主宰者永远是人民这一普遍规律和必然性,契合了当下人们渴望公平正义的社会心理,而这也正是该剧赢得高收视率的另一个原因所在。持续关注是缘于心存希冀。有人说反腐题材电视剧创作是一个敏感区域,创作者很难拿捏对腐败问题的认知和判断在作品中的体现,编剧周梅森表示确实如此,在这里面有一个价值取向的问题,站在党和人民的立场上,大方向就不会错。《人民的名义》正是站在党和人民的立场上,在作品中体现对腐败问题的认知和判断,表达作者自己的创见,很好地抓住了艺术真实中更为本质的东西,使观众饶有希冀地徜徉在高于现实的逻辑真实中。

艺术真实的最终落脚点是回归于“人”的“情感真实”,是对人的心理和灵魂深处的真实的探求。在该剧中,对这一高层次的艺术真实的体现之到位可谓触及观众灵魂,值得细细咀嚼。剧中“陈岩石”这一退休干部角色,同样时常将人民群众挂在嘴边,非但没有让人觉得这是一种虚伪矫饰,反而颇受教益,是因为他不单单将人民挂在嘴边,更将人民时刻放在心上,他种种确实为人民群众做主的行为感人至深。也正是对这一感情的真实演绎,点亮了观众心中所存有的希冀。除此之外,该剧对与之相对的贪腐分子的感情刻画同样真实动人。文学说到底是“人学”,任何人都是一个有血有肉的复杂个体,贪腐分子也不例外,“我家祖祖辈辈是农民,我是农民的儿子,穷怕了”,面对赵德汉这一贪官落马后的如此哭诉,又怎能不触动我们每个人的灵魂,引发我们对那存在于贪腐之下、现实背后的根源性问题的深思?

电视剧《人民的名义》所引起的重大反响,是对“真实性”作为艺术价值的基座地位的最好诠释,由此也不难看出在当下的文艺创作与批评中,回归“真实性”的迫切需要。艺术价值若没有“真实性”作为基座,就会成为空中楼阁,无从谈起。