星星之火可以燎原(奋斗百年路 启航新征程)

——寻访上海的红色足迹

本报记者 杜尚泽 刘士安 辛本健 曹玲娟

习近平总书记曾经说,看一百年的中国去上海。

今天,人们循着革命前辈的足迹,走进波澜壮阔的历史。

上海,中国共产党的诞生地,“近代中国的光明的摇篮”。

一座长期领中国开放风气之先的城市,在人烟浩穰、海舶辐辏、万商云集的繁华里,积淀了深厚的红色气质。红色遗迹之璀璨,宛若繁星。

走进同车水马龙的街巷一墙之隔的石库门、走进烟火气浓郁的里弄,去寻访上海百年前的红色足迹,也是在寻访中国共产党在积贫积弱、九原板荡之际的跋涉。

兴业路76号,党的十九大闭幕后习近平总书记带领中共中央政治局常委专程赶赴这里,称之为“中国共产党人的精神家园”。百年前开天辟地的大事变,中国共产党第一次全国代表大会就在这里举行。不远处的辅德里,党的二大时隔一年后召开;1925年初,党的四大在广吉里落下帷幕……

党的第一个纲领和决议,第一部党章、第一次公开发表《中国共产党宣言》,确立加强党的领导、扩大党的组织、执行使党群众化的组织路线……循着时间脉络,能清晰感知一个政党从弱小到强大、从九死一生到蓬勃兴旺的不懈探索。尽管处于初创阶段,但黑暗中的那束光芒,那份为了人民的信念,奠定了中国共产党的前进方向和基石。

红色是上海的根脉。从1921年诞生到1933年中共中央转移至江西瑞金,党的中央领导机关多数时间常设在上海。有些红色遗迹因亲历者相继离世,而遗落在斑驳、狭仄的弄堂里。一位文献研究者告诉记者:“保护修缮红色遗址,是一场同时间赛跑的抢救式工程。”

黄浦区云南中路171号—173号,一个不起眼的门脸,却是新修葺的“中共中央政治局机关旧址(1928—1931年)”所在地。白色恐怖下,谁能想到,在隔壁戏楼的曲艺声里,在一楼诊所的喧闹熙攘间,位于二楼的“福兴”布庄居然是敌人踏破铁鞋无觅处的中共红色中枢。中国共产党人的胆识与智慧改写了百年前的风云,也深刻影响了历史进程。

为何选择上海?许多研究者给出了答案。海陆通衢的地理方位,开埠后产业工人不断壮大的阶级基础,东西方文化交汇的思想土壤,还有经济、社会、人口结构等多重因素叠加。上海,因势而兴,群星璀璨。

多年后,毛泽东同志在延安窑洞里向美国记者埃德加·斯诺回忆起青年时代在上海渔阳里的谈话。他说,到了一九二〇年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了……

上海的红色故事,也是大浪淘沙、群英荟萃的图谱。勇敢无惧、向死而生的他们,胸怀一团火,前路再多荆棘、再是艰险,也矢志改变中国的面貌。

中国的苦难史、抗争史、改革史、开放史,浓缩在这座城的街道、里弄、江畔、船舶……百川入海,星火燎原。一代人的觉醒,唤醒了一个民族;一代代人的传承,又将红色故事赓续出新的脚本。

耄耋白发和垂髫少儿在文物前轻声交流着;几位外国友人看到激动处不约而同鼓起掌来;一群少先队员雀跃而来,红色火种生生不息……在上海星罗棋布的“初心教室”里,前来瞻仰的人们带着这样的问题:中国共产党为什么能?马克思主义为什么行?一份份史料、一件件文物,也是一把把钥匙,开启了去解读、去探寻、去追问历史逻辑和精神密码的大门。

百年前,这个国家的主义很多,但那群青年只相信马克思主义。中共一大代表的平均年龄28岁,今天的中国90后一代同样堪当大任。历经抗疫洗礼,历经改革开放大潮淬炼,青春壮哉。

从50多人发展到超过9100万党员,百年沧桑。从萌芽,到创建,再到星星之火,再到燎原之势。2017年秋,中共一大会址纪念馆的一幕,镌刻在党的光辉史册上。纪念馆一层序厅,巨幅党旗如鲜血浸染。习近平总书记带领其他常委同志一道举起右拳,庄严宣誓。“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程……”他们的声音交汇在一起,一字一句,字字铿锵。1921—2021年,中国共产党党员的宣誓声穿越时空,如春潮奔涌,浩浩汤汤。

领航中国,从这里出发(峥嵘岁月)

本报记者 曹玲娟 辛本健

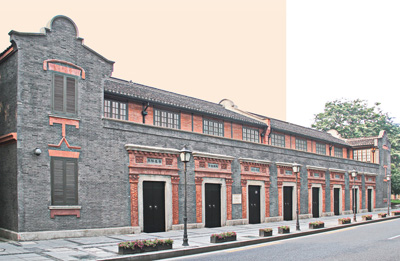

中共一大会址纪念馆外景。

中共二大会址纪念馆外景。

中共四大纪念馆内景。

中共一大:通过党的第一个纲领、第一个决议

信仰之光,带来民族希望

梧桐掩映的道路上,沿街一幢小小石库门建筑静静伫立。黑漆大门,青砖粉线,屋角红旗飘扬,在蓝天映衬下格外夺目。上海,兴业路76号,当年的望志路106号,百年前的1921年7月23日晚,中国共产党第一次全国代表大会在这里召开。

就在树德里石库门,楼下客堂,来自各地的共产党早期组织代表及共产国际代表,出席了大会。大会详尽讨论了党的第一个纲领与第一个决议。

中共一大召开,宣告中国共产党正式成立。百年间,中国共产党从最初的50多名党员,发展成如今拥有超过9100万党员的大党;百年间,中国共产党领航中国从积贫积弱处出发,拼搏奋斗,发展成世界第二大经济体……

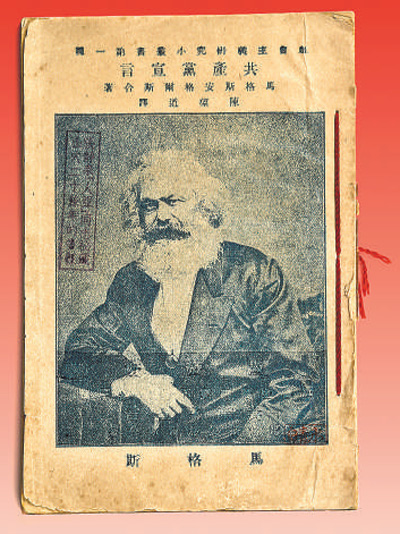

1920年3月,浙江义乌分水塘村,破陋的柴房里,陈望道用板凳、铺板支起临时写字台,开始翻译《共产党宣言》。

山区早春,寒气逼人,母亲心疼儿子,煮了两个粽子,配上一碟红糖,叮嘱儿子趁热吃。陈望道全神贯注,竟把墨汁当作红糖蘸着吃了。母亲好气又好笑,问道:“吃完啦,红糖甜不甜呀?”儿子浑然不觉,头也不抬地说:“甜,真甜!”

真理的味道是甜的。1920年8月,《共产党宣言》第一个中文全译本出版了,“对中国而言,它如烛光,为黑暗中探索的先驱们带来了光明与希望。”中共一大会址纪念馆副馆长徐明说。

中共一大会址纪念馆里的馆藏革命文物,超过12万件(套),国家一级文物121件(套)。其中,1920年出版、由陈望道翻译的《共产党宣言》中文全译本,点燃了中国共产党人的信仰之光。

纪念馆里,有1920年8月第一版和9月第二版的《共产党宣言》。在蓝色封面的第二版《共产党宣言》上,依稀可见两行印签:“张静泉(人亚)同志秘藏山穴二十余年的书报”。

这是从张静泉的衣冠冢里取出来的。1898年,张静泉出生于浙江宁波的一户普通农家。16岁时,父亲张爵谦将他送到上海凤祥银楼做学徒。家人和乡亲并不知道,张静泉在上海加入了中国共产党,并把名字改为“人亚”。

1927年,“四一二”反革命政变突如其来,张静泉冒险,将一包旧书报送回家中。匆匆相见,竟是父亲张爵谦与儿子的最后一面。第二年,张家墓地里多了一座衣冠冢。据说是因为远在异乡的张静泉失踪了,生死不明。

新中国成立后,张静泉依然杳无音信。张爵谦让家人打开“衣冠冢”,将墓穴中埋藏了20多年的书报文件,包括《共产党宣言》第一个中文全译本、中国共产党第一部党章,带到了上海,交给有关部门。

2005年,张家后人终于等到消息:1932年12月23日,因积劳成疾,年仅34岁的张静泉在江西瑞金中央苏区逝世。

中共二大:制定第一部党章,公开发表《中国共产党宣言》

明灯点亮,指引前进方向

1922年7月16日至23日,同样的炎炎夏日,同样的老上海旧式里弄,在中共一大召开的一年后,辅德里石库门,中国共产党第二次全国代表大会在此召开。

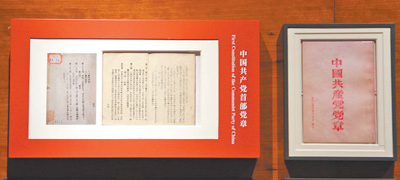

中共二大12位代表,共举行3次全体会议,通过了中国共产党第一部党章。近百年光阴,如今,辅德里牌楼依旧静立。

二大开创了中共创建史上的多个“第一”:第一次提出党的反帝反封建的民主革命纲领;第一次提出党的统一战线思想——民主的联合战线的思想;第一次公开发表《中国共产党宣言》;制定第一部《中国共产党章程》;第一次明文提出“中国共产党万岁”的口号。

中共二大与中共一大,共同完成了中国共产党的创建任务,中国革命运动呈现出崭新局面。

中共二大会址纪念馆里,有这样一件珍贵文物的复印件。一张泛黄的稿纸,是1921年11月中央局书记陈独秀向全党签发的第一个《中国共产党中央局通告》,文中写道:“明年七月开大会。”

这个“大会”,指的正是中国共产党第二次全国代表大会。或许是巧合,中共二大与一大的召开地点仅相差一个字,一个叫树德里,一个叫辅德里。

辅德里625号,正是中央局成员、宣传主任李达的寓所。这里地处原公共租界和原法租界交汇处,相对安全。党创办的平民女校正对李达家后门,一旦出现突发情况,也便于疏散。

会上,12名党代表热烈讨论了中国的时局及对策。为安全起见,二大以小组讨论为主,每次全体会议都要更换地点。

中共二大会址纪念馆还原了当时开会的场景:客厅中间放着一张八仙桌和几张方凳,东西两侧靠墙各摆放一个茶几和两把靠背椅。据李达夫人王会悟回忆,当时会场朴素简陋,“并且他们持续不断地开,下楼吃饭的时候,也在饭桌上讨论会务。”

中国共产党第一个出版机构“人民出版社”,也设在此处。为了躲避敌人的搜查,在这里出版的刊物上都故意印着“广州人民出版社”字样。

如今,纪念馆的党章历程厅里,陈列着中国共产党自诞生以来所产生的所有党章或党章修订案,百余种不同年代的珍贵党章版本,铺满整整一面墙。

这些百年党史的“见证者”,是中共二大会址纪念馆的“镇馆之宝”。“党章历程厅再现了中国共产党从建党到走向成熟的全过程,记录着中国共产党思想、理论和政治路线与时俱进的发展历程。”中共二大会址纪念馆副馆长尤玮说。

中共四大:简化入党程序,将工作重心转移到组织建设

力量之源,加强支部建设

新民主主义革命时期,中共中央在上海召开过三次全国代表大会。

1925年1月,在淞沪铁路旁的又一座石库门建筑广吉里,中国共产党第四次全国代表大会召开,陈独秀、蔡和森、瞿秋白、周恩来等20位共产党人,代表全国994名党员出席大会。

从11日到22日,会议选举新的中央局,选举陈独秀为党的总书记,审议通过大会宣言,修改了党章。

中共四大在党的历史上第一次明确提出无产阶级在民主革命中的领导权问题,第一次提出了工农联盟问题。确立了加强党的领导、扩大党的组织、执行使党群众化的组织路线。

中共四大也是党支部建设的历史起点。中共四大第一次将支部确定为党的基本组织,开始将党的工作重心转移到组织建设上来。随后,党的组织迅速发展壮大,成功实现从宣传马克思主义的小团体到群众性政党的伟大跨越。

在中共四大纪念馆的展陈中,能看到落款为“钟英”的两份通知的复制件。根据中共二大的决议,全国代表大会每年由中央执行委员会定期召集一次。按照惯例,中共四大应于1924年召开。

1924年8月31日,中共中央以“钟英”的代号发出《关于召开四大致各地党组织的信》,称“第四次全国代表大会为期不远”。9月15日,“钟英”又向各地方委员会发出《关于召开四大的通知》,明确指出中共四大定于当年11月开会。

“钟英”是当时中共中央的代名,其中8月31日这份由行楷写成的通知,来自毛泽东的亲笔签署。通知发给多少个地区,就必须用毛笔字抄写多少份。

中共四大的召开,比原计划时间推迟了两个月。1924年1月,国民党一大在广州召开,标志着国共第一次合作正式开始。但合作过程中,两党矛盾日益凸显。种种原因令中共四大召开时间一拖再拖。

“中共四大在党组织建设上有很多贡献。”中共四大纪念馆馆长童科说,“四大”直接涉及党内领导人的称谓,地方各级执委的负责人称为书记,中央的委员长改称为总书记。

此外,从中共四大开始,强调组织问题是我们党生存和发展的重要问题,提出“三人可以组织支部”的要求。这些范式,一直沿用至今。

为便于吸收更多先进分子,中共四大决定简化入党程序,要求让有阶级觉悟的工人、农民和知识分子能“直接加入本党”。

对年轻的中国共产党而言,这样的转变,意味着全新的起点。到了1927年中共五大召开时,中共党员人数已达到57967人。

“红色基因”代代相传(感悟初心)

——在“中共一大会址”前的遐想

本报记者 米博华

“中共一大会址”是令人心驰神往的地方。几十年中,屈指算来,已经参观过8次。一样的故地,每次来都有不一样的感悟。一位参观的老同志说:“8次,不多,我年年都来,有时是老少三代一块来。”红色的墙壁、红色的展台,还有一队队簇拥着党旗、佩戴着党徽的观众,驻足观看,沉思、赞叹,我仿佛看到了这种红色已经植入了中国人的生命:储存着优秀中华文化的全部信息,演绎着无数可歌可泣的故事,也昭示着国家和民族的光明前景。

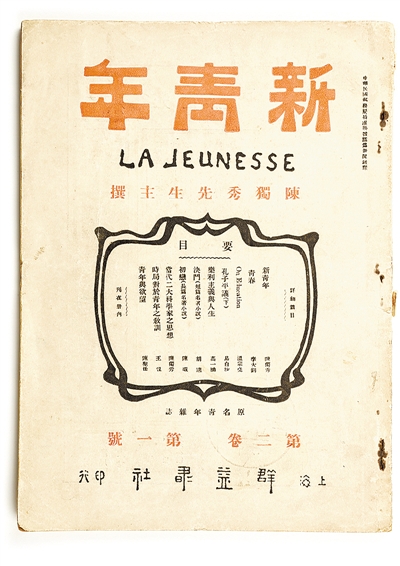

上海这座伟大的城市,因浓重的红色而有所不同。从建党到新中国成立,中共一大、二大、四大在这里召开,中央机关有12年在这里工作,《新青年》《向导》等革命报刊在这里创建,“义勇军进行曲”在这里诞生……小小的石库门、亭子间有讲不完的故事。

上世纪80年代,第一次走进“中共一大会址”,看到了毛泽东同志年轻的面庞,也第一次知道中共一大正式代表只有13位平均年龄28岁的青年。他们在这里提出了党的基本纲领,擘划了民族解放和国家振兴的奋斗路径。虽然大浪淘沙,有的人选择了不同的人生道路,甚至背离了当初的誓言,但在这里掀起的革命风暴却如燎原大火,彻底改变了所有中国人的命运。一个在建党初期只有50多名党员的弱小的共产党,为什么从小到大,由弱变强,仅仅用了28年就推翻“三座大山”,建立一个崭新的中国?答案是,他们选择了一条得到全国老百姓拥护的正确道路。他们是一群为了中华民族站起来而赴汤蹈火的民族英雄。他们用鲜血和生命铺就了一条国家解放之路。

上世纪90年代中期,再次走进“中共一大会址”,看到的是经过修缮的展厅。而石库门周边是一排排高楼大厦和一片片正在建设的民宅,这些都无声地讲述着浦东开发的“春天故事”。中国共产党继续坚持为人民谋幸福的初心和使命,开始了一场新的长征。大胆地试,大胆地闯,“摸着石头过河”,用实践回答“什么是社会主义,怎样建设社会主义”这个中国之问、人民之问。“中共一大会址”红色依然浓重,却闪烁着时代的光辉,“走自己的路,建设中国特色社会主义”。马克思主义同中国改革相结合,使社会主义事业在中国这片土地上显示出旺盛的生机和活力。人们的钱包鼓了起来,许多人搬进了新宅,长期被战乱和饥饿困扰的中国人从温饱走向小康。

最近一次再访“中共一大会址”是去年夏秋之际。经历了一场“百年大疫”,干部群众对中国共产党有了更深刻的认识。在留言簿上看到了这样深情的文字:“愿红色基因代代相传,愿社会主义国家江山永固。”质朴的话语,反映的是民心所向。老百姓深切地感到:我们党为人民谋幸福的初心,没有因时代改变而改变;40多年改革开放积累起来的综合国力,使我们每一个中国人都可以有尊严地生活,14亿中国人团结起来的力量移山填海,无坚不摧。党的鲜红旗帜过去、现在和未来都是信心所在、力量所在、方向所在。

走出“中共一大会址”时已是万家灯火,似乎瞬间穿越了百年时光隧道。回望与瞩望之间,我们仿佛听到了“百年变局”的历史召唤,而红色永远是伴随我们前进的力量。

高举火炬,向未来前行(薪火传承)

本报记者 辛本健 曹玲娟

中国共产党首部党章(复制件)。

2019年中共四大纪念馆举办“为国旗而歌”系列活动。

《共产党宣言》1920年9月版。

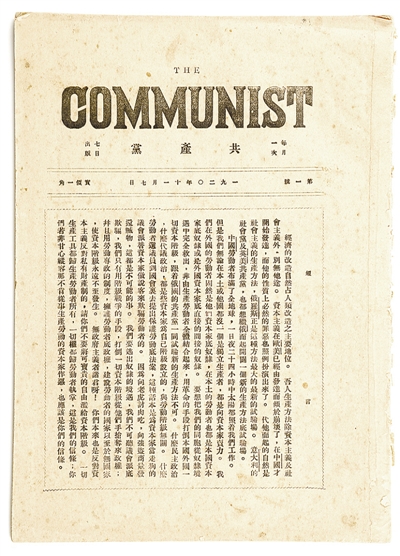

《共产党》月刊创刊号。

《新青年》第二卷第一号。

中共二大会址纪念馆外景。

上海,兴业路76号,中共一大会址,中国共产党从这里诞生。

2017年10月31日,习近平总书记带领中共中央政治局常委前往瞻仰。总书记久久凝视,动情地说,毛泽东同志称这里是中国共产党的“产床”,这个比喻很形象,我看这里也是我们中国共产党人的精神家园,“我们走得再远都不能忘记来时的路。”

时隔近百年后,这个中国革命的原点依然闪耀着指引未来的光芒。无数人前往参访拜谒,红色基因代代传承。

信仰的力量跨越时空

中共一大会址纪念馆内,陈列着陈望道先生翻译的《共产党宣言》。陈望道是我国著名的马克思主义传播者和中国共产党早期活动家,他爱党爱国、追求真理,留下了丰厚宝贵的精神财富。

在复旦大学《共产党宣言》展示馆,陈望道先生的儿子陈振新回忆道,父亲对共产主义的信仰、对党的事业的追随是无比坚定的,“每每想起父亲把墨汁当红糖吃的情景,我自己也仿佛尝到了真理的味道。”

陈望道曾担任复旦大学校长25年。1977年,用手中之笔传播共产主义火种的陈望道与世长辞。后来,复旦大学成立陈望道研究会,陈振新加入其中,并向全国的青少年宣讲父亲的伟大一生和共产主义信仰。

陈振新说,“我父亲翻译《共产党宣言》时只有29岁。我觉得现在年轻人有很大的空间可以为国家做出贡献,使国家越来越强大。我有责任把父亲的信仰和故事,讲给当代年轻人听。”

传承革命前辈红色基因的故事,在上海还有很多。

俞秀松,中国共产党上海发起组的成员之一,“中国社会主义青年团”创始人,1962年被追认为烈士。

俞秀松的儿子俞敏,一直从事青少年党团史的教育工作。上海市渔阳里6号是中国社会主义青年团中央机关旧址纪念馆,他每月都在这里宣讲父亲的故事,以及父亲那一代年轻人的家国担当。

2019年8月23日,《绍兴日报》整版刊发了《俞秀松:东南西北家国情》特别报道,以及俞敏写给父亲的一封信《当年的誓言,今天实现了》。俞敏在信中深情地写道,“父亲,您百年前的誓言,要让全中国的老百姓有饭吃,中国做到了。您百年前为之奋斗的美好生活,今天实现了。”

纪念馆的留言簿上,有参观者给俞敏留言:您的讲解生动再现了俞秀松壮怀激烈的革命人生,从他的艰苦奋斗岁月中,我更加体会到新中国的来之不易。

“父亲血液中流淌着中国共产党的红色基因,心中坚守着全心全意为人民谋幸福的信念,这种信念,跨越时空,永不过时。这条路,我们要一直走下去。”俞敏坚定地说。

红色文化绽放时代光芒

在建党100周年的今天,如何在当代青年中实现红色基因和文化的传承?中共一大会址纪念馆、二大会址纪念馆和四大纪念馆作了很多创新探索。

推出线上视频、云端党课等,创新红色文化传播方式,让观众足不出户获得精神食粮。疫情防控期间,中共一大会址纪念馆、中共四大纪念馆推出“云体验”系列直播《博物·在看》,通过历史情景再现、纪念馆现场体验等,讲活历史故事、用活红色资源,从不同视角展现上海的红色文化基因,得到网民广泛好评。纪念馆还将系列直播内容进行二次创作,丰富红色数字文化资源,提供红色文化的在线“体验式教育”。

复旦大学《共产党宣言》展示馆也积极创新讲解形式,开设了《红色筑梦·四史现场讲》系列视频微党课,网络总点击量超过1000万人次。展示馆还专门拍摄MTV,用青年喜闻乐见的方式,扩大传播力、影响力。

借助网络平台走近青少年,推动红色文化传承。2020年5月,中共四大纪念馆正式入驻B站、抖音等时下热门网络平台,推出“力量之源·红色100”专栏,通过“微剧情+小故事+短视频”等多样化的传播形式,让青少年了解中共四大的召开背景、主要成果及历史贡献,从而认识到红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易。

结合中共四大首次提出工农联盟问题的历史背景,2020年9月,中共四大纪念馆发布以馆内“工农联盟”主题雕塑为原型的Q版人物设计盲盒。盲盒形象共5款,分别代表工人、农民、学生、军人、妇女。“我们希望以时下受年轻人欢迎的盲盒产品,结合纪念馆重要艺术品,让党史知识和文创作品相结合,让历史研究和实践工作相结合,引导青少年更好地学习党史,了解中共四大和党的诞生地故事。”中共四大纪念馆馆长童科表示。

“走出去”开展全国巡展。2020年7月起,一大会址纪念馆、二大会址纪念馆和四大纪念馆先后在上海、广州、井冈山、南京举办“初心之地 红色之城——上海·党的诞生地巡展”,撷取馆内精华,精心挑选300多张照片,分“伟大开端”“崭新局面”“力量之源”等部分,传递上海的红色记忆,彰显中国共产党的红色之魂。

稚真童音讲述红色故事

上海每年都会接待众多红色文化参观者,其中未成年人占10%左右。为了让中小学生听明白解说内容,各红色文化纪念地都创新推出了实用妙招。

从2019年起,一大会址纪念馆策划推出了“话说一大:听00后讲建党故事”中小学生研学活动,组织江浙沪三地中小学骨干教师引导带领学生对建党故事进行再创作,让获奖者在纪念馆担任少年志愿者(讲解员),用稚真童音诠释和传播红色文化。

来自上海黄浦区蓬莱路第二小学的少年志愿者胡凯文告诉记者,“在为同龄人讲解红色故事的过程中,我第一次发现,陈望道翻译《共产党宣言》时误将墨汁当红糖吃的故事那么生动、深刻,那个年代也没有我想象的那么遥远。了解那段历史后,我深深感受到了革命先辈的信仰。”

胡凯文的父亲非常支持他担任少年志愿者:“红色的记忆,从老一代党员传给新一代青少年,很有意义。”

在复旦大学《共产党宣言》展示馆,由30名青年教师、博士生、硕士生党员联合组成党员志愿服务队,年均讲解700多场。

党员志愿服务队队员、“90后”李亚男讲述了他讲解时的一段经历。2019年暑假,几位妈妈带着一群10岁左右的孩子来到《共产党宣言》展示馆参观。刚进展馆,孩子们有点吵闹。听了李亚男讲述的一段段感人故事,他们慢慢地安静下来,瞪大眼睛沉浸其中。后来,一位孩子的妈妈还发微信告诉李亚男,小朋友回家后写了参观日记。“我相信,讲解已经给他们埋下了一颗红色基因的种子,启发着他们未来的人生道路。”李亚男自豪地说。

2020年6月,习近平总书记在给复旦大学《共产党宣言》展示馆党员志愿服务队全体队员的回信中表示,“现在,你们积极宣讲老校长陈望道同志追寻真理的故事,传播马克思主义理论,是一件很有意义的事情。希望你们坚持做下去、做得更好。”

渔阳里 新天地(党旗飘扬)

本报记者 林小溪

从一座城,看中国共产党的历史风云,绕不开上海,改变中华民族前途命运的百年征程自此启航。

在这座城中,探寻孕育中国革命火种的红色原点,又绕不开渔阳里。

繁华热闹的淮海中路上,曾经的霞飞路新渔阳里6号(今淮海中路567弄6号)坐落于此,环龙路老渔阳里2号(今南昌路100弄2号)与之毗邻。一条不宽的石库门弄堂,见证了开天辟地的历史必然:

这里诞生了中国第一个有共产主义色彩的青年组织——上海社会主义青年团,还有干部学校——外国语学社;陈望道翻译的《共产党宣言》首个中文全译本在这里校对;位于老渔阳里2号的陈独秀寓所,成了《新青年》编辑部及马克思主义的研究、传播中心,也是中国第一个共产党组织的诞生地……

对于老渔阳里2号,74岁的上海市民赵文来再熟悉不过,这里是他曾住过40年的地方,其间,从五湖四海专程前来学习探访的人,多到老赵也数不清楚。“要了解百年来中国共产党带领全国各族人民走向民族振兴的伟大征程,必须先要知道渔阳里。”为了学习更多红色历史,老赵加入了渔阳里历史文化研究会,常同参观者交流在此发生过的革命事迹。“我有幸住进了这幢意义非凡的百年老屋,也要为守护好红色历史尽一份力。”2018年,老渔阳里2号被列入革命遗址保护项目,赵文来夫妇从此迁入新宅。如今,修缮后的老房子已对外开放。

紧邻老渔阳里2号的兴业路上,同样在一幢不起眼的石库门小楼里,曾酝酿了一件“开天辟地”的大事。

1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海法租界望志路106号(今兴业路76号)开幕。参加一大的代表中,年龄最大的45岁,最小的19岁。与会者平均年龄28岁。

烽火28年,星星之火汇成燎原之势。石库门建筑中立下的报国之志,大浪淘沙,历久弥新。

“小时候,我常从这座饱经沧桑的石库门建筑前经过,这里的一砖一木早就印在脑海里了。”王钦庆是第一届上海红色文化创意大赛一等奖作品“初心锁”的设计者之一,上海的石库门建筑,见证了中共一大、二大、四大3次党代会的召开,也给了他诠释大赛主题“不忘初心”的灵感:参考建筑门框设计锁的外形,开锁密码设定为每次党代会召开的时间。“红色文创产品受到越来越多的关注,是传承红色基因、传播红色故事的一种有效方式。”王钦庆说,希望“初心锁”能带人们重温那段峥嵘岁月。

青色砖墙、红色窗棂、红旗飘扬,一大会址让人行至此处不由心生肃穆;会址西北处,淮海路新天地商业区比邻而居,一片时尚与繁华。

承载着厚重历史的渔阳里,正在日新月异的发展中,走向“新天地”。