中美重新打开交往大门50周年

推动世界和平与发展(奋斗百年路 启航新征程)

浩瀚的太平洋,千流汇聚、四海连通。“宽广的太平洋有足够空间容纳中美两个大国。”

2021年2月11日,习近平主席同美国总统拜登通电话时指出,过去半个多世纪,国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展。

上世纪60年代末、70年代初,世界政治力量对比发生了巨大变化。美国第三十七任总统尼克松就任前后,释放信号,有意改变对华政策。毛泽东、周恩来等中国领导人高瞻远瞩,决定调整外交战略,推动中美关系正常化。

1971年3月—4月在日本名古屋举行的第三十一届世界乒乓球锦标赛,为中美关系突破“坚冰”提供了意外机会。比赛期间,美国乒乓球队几次表示,希望在世乒赛结束后访华。1971年4月10日,美国乒乓球队顺利抵达北京,推开了两国尘封多年的交往大门。被人们誉为“小球转动大球”的“乒乓外交”,以出人意料的方式促进了中美关系的发展和世界形势的变化。

1971年7月9日至11日,时任美国总统国家安全事务助理的基辛格博士秘密访华。7月16日,当中美双方同时发表公告宣布尼克松将访华的消息时,全世界为之震惊。

1972年2月21日,尼克松一行抵达北京,实现了“跨越太平洋的握手”。2月28日,中美两国在上海发表联合公报,双方以坦率和现实的态度列举各自对重大国际问题的不同观点,同意以和平共处五项原则来处理国与国之间的关系。中美上海联合公报的发表,标志着曾经长期对立的中美两国从此走上实现关系正常化的道路。之后经过不懈努力,尤其是美方接受中方关于台湾问题的废约、撤军、断交三个条件后,两国于1979年1月1日正式建交,从而开启了一个新的时代。

邓小平曾强调,随着时间的推移,中美建交对于发展两国关系和维护世界和平的深远影响,必将越来越充分地显示出来。

中美建交四十二载,两国关系虽经历了不少曲折和困难,但总体不断向前,而且取得了丰硕成果,造福了两国人民,也促进了世界和平、稳定、繁荣。

中美贸易额较建交之初增长了200多倍,双向投资从几乎为零到近2400亿美元;中国在美留学生总数超过40万人,美国学习汉语人数超过280万人,两国建立了50对友好省州关系和232对姐妹城市;从处理地区热点问题到反恐、防扩散,从应对国际金融危机到气候变化、疾病防控,两国在双边、地区、全球层面各领域开展了富有成果的交流合作……实践证明,中美合作办成了很多有利于两国和世界的大事。

“我非常荣幸地见证了美中建交以来的积极成果,这包括东亚地区的和平、双边不断扩大的贸易和投资关系以及两国人民间持续深化的友谊。”美国前总统卡特在中美建交42周年之际表示。

历史在前进,时代在进步。面向未来,中美秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神,聚焦合作,管控分歧,共同推动双方关系回到健康稳定发展的轨道,乃是人心所向、大势所趋。

(相关报道见第五版)

中美重新打开交往大门50周年

相互尊重 求同存异(峥嵘岁月)

记者 章念生 王新萍 龚 鸣 胡泽曦

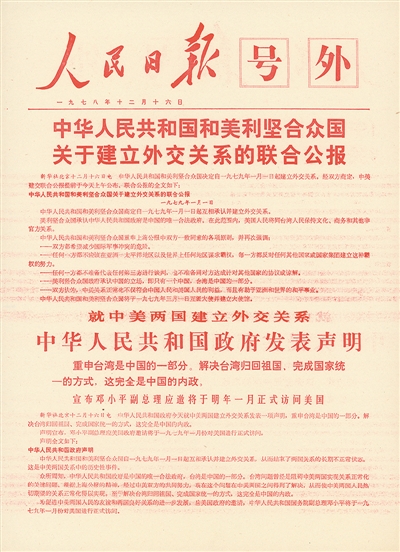

人民日报关于中美建交的号外。

本报图书馆供图

尼克松图书馆外景图。

本报记者 王如君摄

1971年4月,美国乒乓球队成员在长城游览时合影。

本报图书馆供图

穿过中式圆拱门,走进位于美国加利福尼亚州约巴林达市的尼克松图书馆,游人的视线被“空军一号”旁的场景牢牢吸引。铺着红色地毯的舷梯旁,尼克松和周恩来微笑着向彼此伸出右手。历史瞬间定格——1972年2月21日至28日,美国第三十七任总统尼克松正式访华,这一“破冰之旅”,开启了中美关系正常化进程。

尼克松的外孙克里斯·尼克松·考克斯说,外祖父经常跟他谈起中国的事,最常说的一句话是:“中国对我来说具有重要意义。”

从“乒乓外交”、基辛格秘密访华,到尼克松访华、中美联合公报发表,再到中美正式建交、邓小平访美……中美两国推开了冰封数十年的交往大门。

“这‘乒’的一声全世界都听到了”

1971年3月底4月初,第三十一届世界乒乓球锦标赛在日本名古屋举行。比赛期间,一位美国运动员匆忙间误登上了中国代表团的巴士前往赛场,这场意外相遇,拉近了两国运动员的心。美国乒乓球队几次表示,希望在世乒赛结束后访华。

消息传回国内,毛泽东几经考虑,在世乒赛的最后一天作出了一个不同凡响的决定:邀请美国乒乓球队访问中国,以中美人民之间的交往作为打开两国官方关系的序幕。

1971年4月10日,美国乒乓球代表团抵达北京。在首都体育馆,1.8万名观众观看了中美友谊赛。美国民间掀起一阵“乒乓热”,美国乒乓球代表团访华实况在黄金时段播出。

正如美国《时代》杂志所说:“这‘乒’的一声全世界都听到了!”这一具有历史意义的“小球转动大球”外交经典,源于毛泽东、周恩来等中国领导人对国际形势变化的深刻洞察。

上世纪60年代末、70年代初,世界政治力量对比发生了巨大变化。1967年,准备竞选总统的尼克松在美国《外交季刊》发表文章时提到:“从长远来看,我们简直经不起永远让中国留在国际大家庭之外……”1969年1月20日,尼克松在其总统就职演说中,再次暗示他有意改变对华政策。

经过深入分析和研究,毛泽东、周恩来等领导人决定为打开中美关系大门作出努力。

1971年4月21日,周恩来通过巴基斯坦向美方发出访华邀请。同年7月9日至11日,时任美国总统国家安全事务助理基辛格秘密访问北京,双方就尼克松总统访华达成了一致。

“一个时代结束了,另一个时代开始了”

1972年2月21日11时30分,尼克松乘专机抵达北京。

在回忆录里,尼克松这样描述他同周恩来的历史性握手:“当我们的手相握时,一个时代结束了,另一个时代开始了。”

当天下午,毛泽东在中南海会见尼克松,宾主谈话寓意深刻而又幽默风趣。毛泽东说:“过去22年总是谈不拢……所以就打乒乓球。”尼克松说:“是历史把我们带到一起来了。”“我们可以实现一个突破,这种突破不仅将有益于美中两国,而且在今后的岁月中会有益于世界。我就是为此目的而来的。”

2月28日,中美双方在上海发表联合公报(即《上海公报》)。在《上海公报》中,双方以坦率和现实的态度列举各自对重大国际问题的不同观点,肯定了两国的社会制度和对外政策有着本质的区别。《上海公报》强调,双方同意以和平共处五项原则来处理国与国之间的关系。

谈及这份历史性文件,基辛格说:“这个公报是我所知道的外交文件中的首创,它保留了双方所持不同意见的内容,也正因如此,使得协议一致的内容更具有意义。”

在欢迎宴会上,尼克松坦言:“我们有巨大的分歧。使我们走到一起的,是我们有超越这些分歧的共同利益。”在临别的答谢宴上,尼克松再次强调,“我们决心不让这些分歧阻碍我们和平相处”,“我们每一方都有这样的希望,就是建立一种新的世界秩序,具有不同制度和不同价值标准的国家和人民可以在其中和平相处,互有分歧但互相尊重,让历史而不是让战场对他们的不同思想作出判断”。

周恩来在宴会祝酒词中所说的一番话同样耐人寻味:“时代在前进,世界在变化。我们深信,人民的力量是强大的,不管历史的发展会有什么曲折反复,世界的总的趋势肯定是走向光明,而不是走向黑暗。”

“每天都是全新的探索”

在中国国家博物馆国际友谊馆中,有一组烧瓷工艺品——一只雄天鹅引颈展翅,一只雌天鹅曲颈梳理,三只小天鹅偎依在父母身边。这是尼克松访华时赠送给毛泽东的国礼,传递了人类美好的愿望——和平与友谊。

《上海公报》发表后,中美两国人民交往热情迸发,两国间科学、技术、文化、教育和贸易等方面交流逐年扩大,地方性的美中友好协会蓬勃发展,但实现两国关系正常化的最大障碍——台湾问题,依旧突出。

1977年6月,美国卡特政府在总结几年来的对华谈判后,重新拟订美国对华基本政策,开始谋求加速同中国关系正常化。对于美国政府发出的信息,中方很快给予积极回应。

1977年8月,邓小平在会见时任美国国务卿万斯时强调,要实现中美关系正常化,在台湾问题上有三个条件,即废约、撤军、断交。

1978年4月,时任美国总统卡特公开宣布:美国承认大陆和台湾都认为只有一个中国的概念,同中华人民共和国建立正式外交关系符合美国最大利益。5月,时任美国总统国家安全事务助理布热津斯基访华,向邓小平转达了卡特关于接受中国所提三个条件的决心。7月初,中美双方开始在北京举行建交谈判,两国关系正常化的步伐加快。

1978年12月16日,中美发表正式建交的联合公报。1979年1月1日,中美正式建立外交关系。

“这是我们两国关系史上的一个转折点,我认为,它为我们两国发展经济、促进世界和平和整个亚太地区的稳定提供了合作的机会。”卡特回忆。

1979年1月建交伊始,邓小平应邀访问美国。在白宫,邓小平同卡特紧紧握手,意味深长地说:“现在两国人民都在握手。”

建交之后,中美多领域交流迎来新局面,美国时任财长布卢门撒尔一行、美国波士顿交响乐团、美国国家男子篮球队相继访华。“每天都是全新的探索。”谈起40多年前访问中国的日子,时任NBA球队华盛顿子弹队副总裁杰里·萨克斯说。

过去半个多世纪,国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展。虽然期间也经历了不少曲折和困难,但总体不断向前,而且取得了丰硕成果,造福了两国人民,也促进了世界和平、稳定、繁荣。

当前,中美关系正处于重要关口。推动中美关系健康稳定发展,是两国人民和国际社会的共同期盼。中美合则两利、斗则俱伤,合作是双方唯一正确选择。

版式设计:蔡华伟

“美中关系发展是基于共同的利益”(亲历者说)

——访美国著名中国问题专家傅立民

本报记者 胡泽曦

“尼克松说,访问中国那一周是‘改变世界的一周’。那的确是改变世界的一周。”傅立民接受采访时如是感叹。

1972年2月,傅立民作为美方首席翻译,陪同时任美国总统尼克松访华,见证了美中关系正常化的历史性时刻。

时至今日,傅立民对那次访问的细节记忆犹新。据他回忆,尼克松政府当时对访华之行格外重视,早在1971年秋末就着手准备工作,傅立民本人撰写的相关简报就达47份。在出访准备的最后阶段,傅立民还被要求为尼克松夫人撰写一整部参考书,提供关于中国地理、历史、文化、艺术等各方面的信息。傅立民回忆称,尼克松访华震惊了世界,在美国国内也得到了民众的普遍支持。

那次访华,让傅立民第一次接触到中国共产党人。他认为,从那次访问起,美中之间不断扩大的人文交流,给两个国家都带来了巨大益处。“尼克松访华前,美国民众对中国的认知较浅,非常不准确。”他说,美国民众突然有机会看到一个真实的中国,而且这个中国和之前想象的很不一样。“从此,我们两国开启了一段相互了解的历史。”

尼克松结束访问之际,两国发表《上海公报》。这份具有重要历史意义的文件写道:“双方同意,各国不论社会制度如何,都应根据尊重各国主权和领土完整、不侵犯别国、不干涉别国内政、平等互利、和平共处的原则来处理国与国之间的关系。”采访中,傅立民直言,今天美中处理彼此关系时,也应回归《上海公报》所确立的这一原则,“我们当时就认识到,我们有不同的社会经济制度,但这不应阻止我们在有共同利益的领域进行合作”。

傅立民说,上世纪60年代在哈佛大学求学期间,他就已经意识到,当时美中间的那种隔绝状态终究会被打破。因此,他选择成为一名外交官,希望能亲身参与两国重新接触的历史进程。“迄今,我和中国打交道已超过50年。50多年来,我看到中国的变化,看到了中国人民所取得的巨大成就,也希望中国能取得更大的进步。”

在傅立民看来,《上海公报》生动体现了外交工作的要义——求同存异。“我们从一开始就意识到,美中关系发展是基于共同的利益。”他表示,美中两国历史、文化和社会制度不同,但双方仍旧可以相互学习。

因为我们之间的政治制度不同,我们外交政策的某些方面不同,在我们国家利益的某些方面也不相同。但另一方面又有着利益相同的方面,而这些方面比我们利益不同的方面重要得多。我们不得不说,当我们决定架设或者说开始架设这样一条跨越鸿沟的桥梁的时候,这是一项很困难的工作,有人认为几乎不可能。但如同毛主席所说,“世上无难事,只要肯登攀”,因此当我们想到他这些话时,当我们考虑这个问题时,我们就敢于登攀,我们就开始架设这座桥梁。

——美国前总统尼克松

42年前,当邓小平副总理和我决定美利坚合众国与中华人民共和国建立全面外交关系之时,我们都知道我们为两国开启了一个充满机会的时代。我为自己目睹了接踵而来的惠利——东亚的和平、双边不断扩大的贸易和投资关系和美中两国人民持续深化的友谊——感到骄傲。

——美国前总统卡特

我很荣幸在过去50年里近百次访问中国,亲眼目睹中国发生翻天覆地的变化。50年来,美中关系有过起伏波动,但总的方向始终是向前的。现在,时代背景已发生了变化,美中关系的重要性更加突出。双方应该加强战略沟通,努力找到妥善解决分歧的办法,继续开展各领域交流与合作,这对两国和世界都至关重要。

——美国前国务卿基辛格

美中两国加强交流与合作,不仅有利于双方的利益,也有利于地区乃至世界的稳定与发展。21世纪是具有诸多挑战的世纪,为了更好地应对挑战,美中双方必须加强合作。

——美国前总统国家安全事务助理布热津斯基

美中两国的命运和未来休戚相关,特别是在经济领域,中国市场对美国的消费者和产业工人都十分重要。我们彼此需要,就是这样简单。无论我们是否愿意都必须搞好美中关系。

——美国乔治·布什美中关系基金会总裁兼首席执行官方大为

(本报记者胡泽曦整理)