蓝天白云下,天安门城楼巍峨而庄严。

时钟拨回到1949年10月1日,当日下午3时许,毛泽东同志站在天安门城楼上向全世界庄严宣告:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”这个声音震动世界,这一瞬间成为永恒,标志着中国人民从此站起来了!

2019年10月1日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上发表重要讲话时指出:“70年前的今天,毛泽东同志在这里向世界庄严宣告了中华人民共和国的成立,中国人民从此站起来了。这一伟大事件,彻底改变了近代以后100多年中国积贫积弱、受人欺凌的悲惨命运,中华民族走上了实现伟大复兴的壮阔道路。”

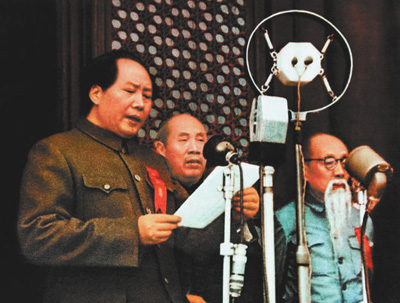

北京西郊的香山,是当年中共中央从西柏坡迁至北京后最初的驻地。山脚下的香山革命纪念馆,前来参观“为新中国奠基——中共中央在香山”主题展览的人们络绎不绝。在展现开国大典壮观场面的大厅正中,是毛泽东在开国大典上宣读《中华人民共和国中央人民政府公告》的巨幅照片。站在毛泽东身旁的董必武,是唯一与毛泽东一起参加了党的一大、又同时登上天安门城楼参加开国大典的领导人。

中国共产党成立之初,全国不过有50多名党员,何以在短短28年间,就取得全国政权、建立了新中国?

1949年5月1日,毛泽东探访从香港北上参加开国大典的民主人士柳亚子。交谈中柳亚子说,共产党要胜利,这是肯定的,但没有想到胜利会这么快,人民解放军很快渡江成功,并且占领了南京,不知道毛主席用的是什么妙计?毛泽东说,人民的支持是最大的妙计,一百万军队渡江,如果没有人民的大力支持,是不能成功的。

为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴,这是中国共产党人的初心和使命——正是在鸦片战争后近代中国沦为半殖民地半封建社会,备受欺凌、风雨如晦的年代,中国共产党诞生了;为了人民、依靠人民,这是中国共产党从小到大、由弱到强的根本原因——正是有来自人民的生生不息的力量源泉,中国共产党推翻压在人民头上的“三座大山”,取得中国革命胜利,建立了新中国。

新中国成立72年,中国共产党成立整整百年。今天的中国,综合实力和国际竞争力早已今非昔比,但人民至上始终是中国共产党人不变的信念,穿越时空,历久弥坚。

中国共产党根基在人民、血脉在人民。只要坚持一切为了人民、一切依靠人民,就一定能够使最广大人民紧紧团结在一起,不断创造中华民族新的历史辉煌!

孺子牛·拓荒牛·老黄牛(感悟初心)

耿 磊

到香山革命纪念馆,聆听新中国诞生前后的生动故事,感受很深。我们缅怀这段历史,就是要继承和发扬老一辈革命家“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”的革命到底精神,坚持立党为公、执政为民的革命情怀,谦虚谨慎、不骄不躁、艰苦奋斗的优良作风。中国共产党的初心和使命,是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。正是由于我们党不忘初心、牢记使命,才能历经二十八载浴血奋斗,建立新中国;才能在新中国成立后,跨过一道道沟坎,取得举世瞩目的成就。

在全国政协新年茶话会上,习近平总书记指出,发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神。认真学习领会习近平总书记重要讲话精神,重温建党百年历程,能深刻感受到中国共产党人的初心如磐、一以贯之,历久弥坚、历久弥新。

做为民服务孺子牛,要始终以人民为中心。人民对美好生活的向往,就是中国共产党人的奋斗目标。只有牢记“为了谁、依靠谁、我是谁”,不忘沉甸甸的历史责任,才能始终拥有面向未来、面对挑战、永立潮头的不竭动力。

做创新发展拓荒牛,要始终坚持锐意进取。统筹疫情防控和经济社会发展、统筹深化改革开放和应对外部压力、统筹抓好“六稳”工作和落实“六保”任务,等等,都需要开展具有开拓性的工作。只有不畏艰险、敢于担当,集思广益、善采众长,才能化危为机、变中突破,为实现第二个百年奋斗目标奠定坚实基础。

做艰苦奋斗老黄牛,要始终保持慎终如始。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,既要有愈战愈强的勇气,更要保持不懈奋斗的韧劲。只有永远保持慎终如始、戒骄戒躁的清醒头脑,才能跨越漫漫征途,终臻顶峰。

历史照亮未来,征程未有穷期。党的百年历史业已铸就辉煌,秉持为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神,我们一定能创造出无愧于时代的新业绩。

新中国成立——

改天换地兴伟业(峥嵘岁月)

记者 丁 丁 李 凯

毛泽东在开国大典上宣读《中华人民共和国中央人民政府公告》。

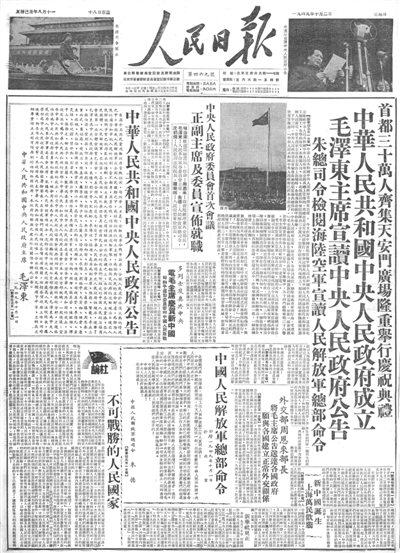

1949年10月2日,《人民日报》第一版报道开国大典。

资料照片

香山双清别墅冬景。

香山革命纪念馆外景。

本报记者 王向令摄

冬雪初霁,天朗气清,北京西郊的香山革命纪念馆迎来了一批特殊的参观者:北京城建集团的18位青年员工,身着红色制服,在展厅里仿佛一团团跳动的火焰……

“我们是纪念馆的施工单位,参与了建馆工作。”纪念馆建设项目执行总工程师于晓说,“印象最深的部分是开国大典,每次看都热血沸腾,今天带年轻人来重温历史。”伴随着讲解员的介绍,观看着“为新中国奠基——中共中央在香山”主题展览,在场的年轻人用心动情地感受着创建新中国的峥嵘岁月……

进京赶考——

制定建立新中国大政方针

从西柏坡到香山,再到北京城,难忘的足迹印证着共产党人改天换地建立新中国的不凡历程。

1949年1月31日,北平和平解放。随后不久,周恩来在河北平山西柏坡安排人员赴北平,为党中央进驻打前站。

3月5日,党的七届二中全会在西柏坡召开。全会听取并讨论了毛泽东的报告,批准由中国共产党发起的关于召开新的政治协商会议及成立民主联合政府的建议。全会着重讨论了党的工作重心的战略转移,即工作重心由乡村转移到城市的问题。

七届二中全会后,3月25日,中共中央及其所属机构由西柏坡迁至北平。临行前,毛泽东对周恩来说:今天是进京赶考的日子,进京赶考去。周恩来说:我们应当都能考试及格,不要退回来。毛泽东说:退回去就失败了。我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩。

展览现场,一幅中共中央从西柏坡到香山的电子地图,形象地呈现了毛泽东等中央领导同志的进京路线。据讲解员介绍:3月25日到达北平当天下午,毛泽东等中央领导同志在西苑机场举行阅兵式,当晚在颐和园益寿堂宴请民主人士,共商国是。是日夜,中共中央主要机关正式进驻香山。

政治协商——

绘就新中国宏伟蓝图

随着中国人民解放战争走向最后胜利,召开中国人民政治协商会议、建立新中国成为举世瞩目的大事。在香山双清别墅住所,毛泽东一方面运筹帷幄,指挥解放全中国各项战事不断取得胜利;一方面广邀各民主党派、无党派民主人士共商建国大计。

1949年6月15日,新政协筹备会在北平召开第一次全体会议。设立6个小组,分别负责拟定参加新政协的单位及其代表名额,起草新政协的组织条例,拟定国旗、国徽、国歌方案等工作。

9月21日至30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议隆重召开,中国共产党及各民主党派、人民团体代表、无党派民主人士共600多人参加会议,共同为即将诞生的新中国设计蓝图。毛泽东在开幕词中说:“我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。”

与会代表怀着参与开国盛事的使命感,对大会各项议案进行充分讨论和民主协商。会议决定:确定新中国的国都定于北平,将北平改名为北京,确定代国歌和国旗等;讨论通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》在一个时期内起着临时宪法的作用;选举政协第一届全国委员会,选举产生中央人民政府主席、副主席及中央人民政府委员会委员。

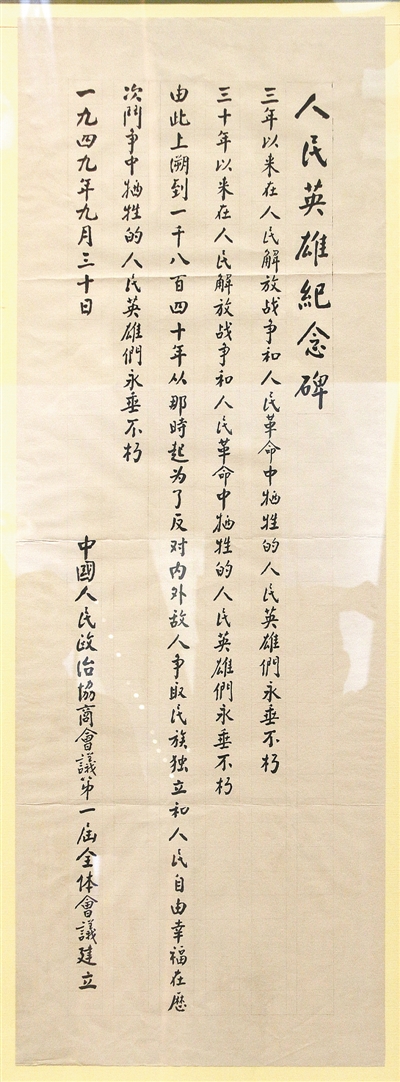

9月30日下午6时,会议全体代表到天安门广场举行人民英雄纪念碑奠基典礼。代表们一一执锨铲土,表达对先烈的崇敬。

开国大典——

走上实现伟大复兴的壮阔道路

“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!” 香山革命纪念馆内的大屏幕上,反复播放着珍贵的开国大典影像资料。毛泽东向全世界的庄严宣告,把参观者的思绪引回当年……

1949年10月1日下午2时,刚刚选出的中央人民政府委员会在中南海勤政殿召开第一次会议,宣布就职。下午3时,中华人民共和国中央人民政府成立典礼在天安门广场隆重举行。在军乐队奏响《义勇军进行曲》的雄壮乐声中,毛泽东按下电钮,广场旗杆上的第一面五星红旗冉冉升起, 28响礼炮响彻云天——这28响就是对中国共产党28年光辉历程的礼赞。毛泽东向全世界宣读《中华人民共和国中央人民政府公告》,新中国诞生的消息传遍大江南北,传向世界各地。

在随后举行的阅兵式上,中国人民解放军陆、海、空各军兵种组成的步兵、炮兵、战车、骑兵与飞机方队等,一一接受了国家领导人和人民群众的检阅。当天,在受检阅的飞机上,人民日报记者陈柏生从空中见证了开国大典的盛况。她在报道中描述道:“四点三十分,北京出现在我们眼前。琉璃瓦的宫殿,红色的墙门,整齐的街道,这庄严的人民首都,今天被红色的旗帜所掩盖,愈加显得庄严美丽了。摄影机响了,天安门出现在机翼下面,数不清的红旗和黑压压的人群连成一片,地面的装甲部队正缓缓行进在司令台前。”

入夜后,由工人、农民、学生、市民等组成的30万人游行队伍,高举红旗涌向天安门前,欢呼的口号响彻云霄。听到游行群众不停地高呼“毛主席万岁”“共产党万岁”时,毛泽东也不断地回应“人民万岁”“同志们万岁”。参与其中的市民群众也纷纷表达了发自内心、溢于言表的喜悦之情。第二天,《人民日报》刊发的报道《首都十月一日之夜》中,记载了记者对几位在现场观看典礼市民的采访。有的说,今天要来看看这“万年不遇的大喜事”,有的感慨:“共产党来了,各行各业全组织起来了,这该是有多少人呵!”

2019年10月1日,在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上,习近平总书记发表重要讲话指出:“这一伟大事件,彻底改变了近代以后100多年中国积贫积弱、受人欺凌的悲惨命运,中华民族走上了实现伟大复兴的壮阔道路。”

从开国大典至今,新中国已经走过了非凡的发展历程。新中国已从成立初期的“一穷二白”,到2010年成为世界第二大经济体,再到2020年经济总量突破100万亿元;实现到中国共产党成立100年时全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标胜利在望,并正在向到新中国成立100年时建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标扬帆启程。

在2021年新年贺词中,习近平主席指出:“站在‘两个一百年’的历史交汇点,全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启。征途漫漫,惟有奋斗。我们通过奋斗,披荆斩棘,走过了万水千山。我们还要继续奋斗,勇往直前,创造更加灿烂的辉煌!”

版式设计:蔡华伟

震撼世界的惊雷

记者 苏长虹

新中国的诞生,像一声惊雷,震撼了全世界,极大地改变了世界政治格局,受到国际社会高度关注。

苏联等社会主义国家媒体对新中国诞生的消息都表示热烈欢迎和高度重视,热情赞扬中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开标志着人民民主的中国进入了新的历史时代。资本主义国家的进步媒体也对新中国成立表示欢迎。1949年9月22日,英国《工人日报》在第一版显著位置刊登中国人民政治协商会议的消息,报道认为,“中国人民政府的成立,将有极广泛的国际影响。”法国《人道报》也于22日在第一版刊登了政协开幕的消息和毛泽东的开幕词摘要。

英国《泰晤士报》、美国《纽约时报》和日本《朝日新闻》都介绍了毛泽东、朱德、周恩来的生平。1949年10月4日,《朝日新闻》报道了苏联承认新中国、与国民党政府断交的消息。英国政府于1950年1月承认新中国,成为最早承认新中国的西方大国。起初,英国出于“拖延承认新政府将损失惨重”等务实考量,决定尽快承认新中国,但美国媒体对此予以否定,比如,1949年10月4日《洛杉矶时报》宣称,“英国愿意重新承认红色中国,但是只有美国同意,英国才会这样做。”但到了10月24日,面对英国日益明朗的态度,该报只得表示,“英国和美国在承认新中国政府的问题上开始出现分歧。有迹象表明,伦敦可能很快就会与新中国建立全面的外交关系。”

记者眼中的开国大典(党史撷英)

记者 刘 烨 程惠芬

新闻报道背后的故事,往往也是宝贵的历史记忆。日前,记者采访了部分亲历开国大典的记者及其家属,以及中央党史和文献研究院的研究人员,听他们讲述开国大典现场那些难忘的瞬间。

当年的人民日报记者何燕凌今年已经99岁高龄,但他还清晰地记得那令人心潮澎湃的时刻:“阅兵式里最威武的要算骑兵队伍了,红色的马组成一个方阵,白色的马也组成一个方阵,迈着雄壮的步伐通过天安门广场。晚上的群众游行更是壮观,但结束后我很快就依依不舍地离开了,因为还要编排第二天见报的关于庆典的版面。”

中央党史和文献研究院研究员潘敬国说,他曾采访过著名女摄影记者侯波,侯波动情地回忆:“开国大典上,我想拍一个带天安门城楼的毛泽东侧身镜头,但只能冒着危险将身体探出前廊边的矮墙。周恩来总理和陈云同志在旁边抓住我的衣角,保护着我的安全,这温暖的一幕令我永生难忘。”

时任华北军区画报社采访科科长兼记者的高粮曾拍摄了天安门广场第一面冉冉升起的五星红旗,他的外孙高申告诉记者,他曾听外公讲:当按下快门拍摄升到旗杆顶端的五星红旗时,高粮已经眼含热泪,但他顾不得拭去眼泪,而是庄严地向国旗立正敬礼,然后深深地鞠了一躬;当时他的同行有的已泣不成声,激动地拥抱在一起欢呼庆祝……

新华社特派记者李普曾经回忆:因为太过激动和紧张,他在开国大典前一天平生第一次吃了安眠药才入睡。宋庆龄的手稿上,有的字注上了拼音,因为她不大会讲普通话。李普在现场还听到陈毅感慨地说,在我的有生之年里,能看到这一天,我已经很满足了……

百川归海顺民心(薪火传承)

记者 李康乐 夏康健

人民英雄纪念碑碑文。

本报记者 王向令摄

《庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议》纪念邮票。

资料图片

孩子们向人民英雄敬献鲜花。

新华社记者 岳月伟摄

北京1路公交车穿行长安街,经过天安门广场时,工作人员有时会作一番简短讲解,令人怀想历史、心潮澎湃。

1949年10月1日,这里红旗飘扬,四面八方而来的人们如百川归海,等待黎明的曙光。他们当中有工人、农民、学生,也有民主人士和海外游子。很多人在此前冲破重重险阻,从世界各地奔向祖国,游子似离弦之箭踏上归途,感受新世界的豪迈。

欣喜欢腾如海潮般汹涌,漫卷着新生的古都。

肝胆相照 共商国是

开国大典当天,年逾古稀的华侨陈嘉庚向着天安门城楼拾级而上,与他同行的还有宋庆龄、李济深、何香凝、沈钧儒等知名民主人士。登上城楼,热闹的景象尽收眼底。一幕幕往事浮上心头,陈嘉庚感慨万千。

“陈嘉庚是受毛主席和周总理力邀参加新政协筹备会的。”香山革命纪念馆讲解员告诉记者。循着讲解员的声音,记者看到了毛泽东在香山会见国民党政府和谈代表与部分民主人士名单,陈嘉庚赫然在列。对于这份邀请,陈嘉庚被共产党人的真诚打动,决定以海外华侨代表的身份参加筹备会,为召开新的政治协商会议、成立民主联合政府贡献力量。

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平中南海怀仁堂开幕,中国共产党、各民主党派、各人民团体、各地区、解放军、各少数民族、国外华侨及其他爱国民主分子的代表共662人。

“很多民主人士齐聚北平,与‘五一口号’有关。”讲解员告诉记者。1948年4月30日,党中央发布了纪念“五一”劳动节口号,其中提到“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府”。这份诚挚的“口号”一经发出,就得到各民主党派和爱国民主人士的热烈响应。

在中国共产党的周密安排下,各民主党派领导人和无党派民主人士冲破阻扰,陆续抵达北平。

沈钧儒、谭平山、蔡廷锴、章伯钧等民主人士,乘坐苏联的“波尔塔瓦”号货轮离开香港悄然北上,最终在朝鲜罗津港上岸,辗转抵达哈尔滨;郭沫若、马叙伦、许广平等人,乘坐挪威货船“华中”号离开香港开赴大连,货轮在抵达接近辽宁省丹东市的大东沟后抛锚,众人改乘小船上岸,最终转至沈阳;摆脱特务监视的李济深,与朱蕴山、梅龚彬、茅盾等20余人一起,乘坐苏朝合营货船“阿尔丹”号离开香港,经过12天航行后抵达大连……

“肝胆相照!” 香山革命纪念馆的展厅里,看着这些图片的观众很自然地发出这样的感慨。为什么民主人士选择中国共产党?美洲侨领司徒美堂当年在政协会议上的发言吐露了心声:“中国共产党人那种刻苦踏实英勇牺牲的精神,对建国大计那种反复协商,尊重各方面意见的优良政治风度,实在值得我们佩服。”

赤心游子 终归祖国

当北京城沉浸在欢乐的海洋中,刚刚拿到博士学位的梁思礼正乘坐“克利夫兰总统号”邮轮航行在茫茫大海上。

轮船接近亚洲的太平洋海域,收音机里发出的声音令梁思礼振奋不已,播音员正在介绍新中国的国旗——五星红旗,一个新生的中国即将诞生在世界东方!

当时,梁思礼和船上的归国学生马上举行了一场别开生面的庆祝会——他和大家一起制作了一面新中国的国旗。没有红布,就从船舱里找来白布,用红墨水染红。归国学生用这样简单而独特的方式,表达对新中国的美好祝愿。

“梁思礼的事迹特别令我感动。”正在香山革命纪念馆参观的北京城建集团青年职工李娜告诉记者,“梁思礼怀揣着工业救国的理想出国,又准备回来报效祖国。” 这一天,梁思礼没有在天安门广场上参加开国大典,但是他的心却和祖国连在一起。

1941年,梁思礼前往美国留学。他曾对友人说,那时自己一直想走工业救国之路,将来学一门工业技术,学成回国就可以为中国的建设出力。

1949年9月,在得知新中国即将成立的消息后,他毅然决定回国。回国后,梁思礼积极投身新中国建设,最终成为我国航天事业的奠基人之一、著名导弹和火箭控制专家。

当年,像梁思礼这样的游子还有很多。据高等教育出版社的《中华留学教育史录》记载,自1949年8月至1951年12月,共有1144名海外留学生响应新中国的召唤,冲破重重阻力,回到祖国怀抱,为国家各项建设发展抛洒青春与热血,做出了巨大贡献。

“梁思礼25岁回国,我今年27岁,要向他学习,为祖国的建设事业奉献自己的青春。”李娜说。

心心相印 永跟党走

开国大典当天的晚宴上,毛泽东与一些群众亲切握手,戎冠秀也在现场。

“我向毛主席介绍自己时,毛主席点着头说,这个名字,我记得,子弟兵的母亲啊!”毛泽东亲切的话语,让这位英雄母亲泪流满面。戎冠秀回到村里后,兴奋地对乡亲们说,“咱们就跟着共产党、毛主席建设新中国吧!”

看似平凡的戎冠秀,曾有过一段不平凡的经历。

翻开1949年9月22日的《人民日报》,《中国人民政协代表访问记 子弟兵的母亲——戎冠秀》一文讲述了她的光荣事迹。

抗日战争时期,她带领全村妇女积极拥军支前,不顾生命危险救护伤员。特别是在反“扫荡”的艰苦岁月里,戎冠秀带领全村妇女给战士们送水、送饭,转运伤员。战士们都亲切地称她“戎妈妈”。解放战争时期,戎冠秀为了支援前线、保卫解放区,把儿子送上前线,还走村串户动员男子参军打仗、妇女生产支前。为了护送伤员,戎冠秀曾用自己瘦弱的肩膀给八路军战士做梯子。

1989年戎冠秀去世后,聂荣臻的唁电中有这样一段话:“战争年代,戎冠秀同志的英雄业绩,鼓舞了晋察冀边区的千千万万的人民和人民子弟兵,我也深为她的精神所感动。正是这种军民鱼水感情,使我们赢得了革命战争的胜利。”

这种感情早在新中国成立前就震撼了外国友人。1946年出版的《中国的惊雷》中,美国记者白修德和贾安娜得出这样的结论:“中国共产党并不曾使用什么魔术,他们只不过知道人民所渴望的改变,而他们拥护这些改变。”

2019年5月31日,在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上,习近平总书记指出:“人民是我们党执政的最大底气,是我们共和国的坚实根基,是我们强党兴国的根本所在。”

版式设计:蔡华伟

民主人士张澜成为共产党的坚定支持者

“共产党真是为国为民的党!”(党史撷英)

记者 曼叶平 路 畅

进入四川省南充市张澜纪念馆主屋,迎面便是那幅开国大典的经典画面。天安门城楼上,站立在毛泽东身后的党和国家领导人中,有一位身着长衫、银髯飘拂的老者,他是时任中华人民共和国中央人民政府副主席、中国民主同盟主席张澜先生。

出生于1872年的张澜是清末秀才,曾被选派赴日留学。完成学业后,他回到老家南充等地从事教育工作,朱德、罗瑞卿以及藏学家任乃强等,都曾是他的学生。1911年他因带领四川人民开展保路运动而遭到逮捕,面对刀枪毫无惧色。辛亥革命后他曾被任命为川北宣慰使、四川省省长等,俭朴为官,被誉为“川北圣人”。

1941年“皖南事变”后,国共两党以外的人士为促成团结抗日和实践民主精神,成立了中国民主政团同盟,后更名为中国民主同盟,张澜被推举为主席。他曾拒绝出席国民参政会第四届第一次会议、拒绝参加国民党包办的“国民大会”。

这位耿介不阿的“川北圣人”,却对共产党人充满敬意。在1918年到北京主持《晨报》和1925年担任国立成都大学校长期间,张澜先后结识了早期共产党人李大钊、瞿秋白等,他们的高尚品格和革命精神令张澜非常敬仰。在与这些人的交往中,张澜深知共产党有远大的抱负,有爱国爱民的思想,有为国献身的精神。他从共产党人身上看到了中国的未来,看到了中华民族的希望。

抗日战争期间,他致力于推动国共两党合作。1938年7月,国民参政会第一届第一次大会在武汉召开。会议期间,他与当时的中共中央副主席周恩来见面。周恩来诚恳地向他介绍了中共中央抗日民族统一战线理论,这让张澜很是信服。1945年,毛泽东赴重庆谈判时,张澜亲自到机场迎接。其间,毛泽东曾登门拜访,向他通报国共会谈的情况。

解放战争胜利后,毛泽东代表中国共产党邀请宋庆龄、张澜等到北平共商建国大计,参加新政协会议。

张澜于6月从上海乘车赴北平,周恩来、朱德等亲临车站迎接。毛泽东在中南海家中设宴招待张澜时,桌子上并没有丰盛的佳肴,只有普通的四菜一汤。毛泽东对张澜说:“我没有好酒好菜招待您。我们共产党人最注重谦虚谨慎,勤劳节俭。”这令张澜非常感动。回家后他向儿女们介绍了席上的饭菜和毛泽东的话,并感慨道:“共产党真是为国为民的党!谦虚谨慎、勤劳节约,真是他们的伟大之处!我们每个人都要认真学习。”

缘起大红灯笼 代代永跟党走(亲历者说)

记者 徐杭燕

翻开《庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议》纪念邮票,一盏迎风飘扬的大灯笼映入眼帘。这一设计元素来自开国大典那日天安门城楼上悬挂着的八盏大红灯笼。

这八盏大红灯笼每盏高2.23米,直径为2.56米,重约80公斤,一个灯笼里坐得下三四个人。红灯笼很大,大到当时满城工匠无人敢接。最后,在前门外一家做红木家具的作坊里,一位名叫尹作滨的师傅接下了做灯笼的任务。

“爷爷当时带着工匠们在天安门城楼上制作灯笼,我父亲那时只有十几岁,每天负责给他们送饭。”尹智君回忆起爷爷的这段经历时,言语中满是自豪。

30年后,当年在天安门城楼上送饭的父亲创办了北京大碗茶青年茶社。1979年6月,改革开放初期,父亲尹盛喜响应党的号召,辞去街道办事处干部的公职,带领20名返乡知青开始创业,在前门箭楼西侧卖起了两分钱一碗的大碗茶。公司成立几个月后,尹盛喜就组建了党支部,并担任第一任党支部书记。1988年12月,尹盛喜又创办了老舍茶馆,经营茶座、戏曲表演。

父亲告诉尹智君,想要把传统文化传承好,接好这个班,就必须成为共产党员,永远跟党走。“父亲是一名老党员,有责任有担当。我相信他说的话,于是就写了入党申请书。”尹智君说,“没有1978年的改革开放,就没有我父亲的创业。”

2003年,尹智君从尹盛喜手中接下“大碗茶”和“老舍茶馆”两块招牌。将近20年过去,如今的老舍茶馆融合了民俗演出、茶艺、美食、文创等多种经营业态,成为北京城内的京味人文地标,而当年两分钱的大碗茶也一直保留了下来。

去年突如其来的新冠肺炎疫情,也让老舍茶馆按下了暂停键。作为党支部书记,尹智君一边组织捐赠物资,一边带头下沉到社区值守。一开始只有党员报名,后来入党积极分子也参与进来,还有员工主动从外地回来要求参加。4个月时间,大碗茶公司党支部总共参与社区值守270人次。

党员们的行动感染着周围的员工。尹智君说起一个现象:“2003年非典的时候,我们有位员工去佑安医院送慰问茶,回来就写了入党申请书。去年疫情发生后,陆续有七八位员工递交了入党申请书。”