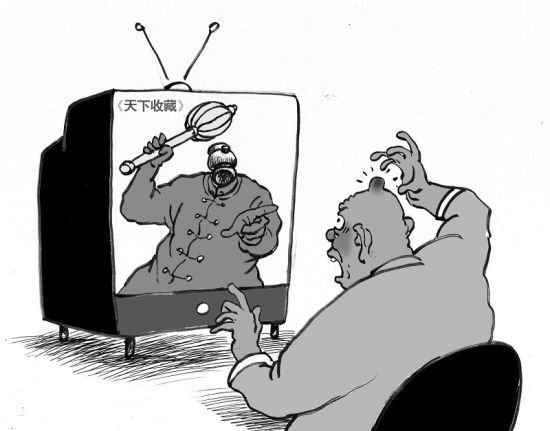

漫画/邝飚

一档开播6载的鉴宝节目,一个开幕3月的文物展览,一位收藏协会的部门主任,掀起了一场波及甚广的论争。

5月17日起,北京电视台与首都博物馆联合举办真“假”藏品对比展。该栏目从被砸掉的300多件“赝品”瓷器中选择了30余件有代表性的,同首都博物馆的40件(套)馆藏珍品进行对比展览。展览前三个月,风平浪静。近日,有媒体引用中国收藏家协会玉器委员会主任姚政等的观点称,这档鉴宝节目砸掉的“赝品”不少是真品,并且不乏珍品。一石激起千层浪。

“砸赝品”传播不了正确的文物观念

陈方:这些天,围绕“王刚砸宝”砸的是真品还是赝品闹得风风雨雨。目前从新闻披露的情况看,王刚砸的都是“赝品”。但这并没有让争论消停,大家还在围绕着这个“砸”字继续争论。

周东飞:文物到底是真是假,电视上看,几个专家指点一番就出结果了。但“台上一分钟,台下十年功”,其实,在台下还有很多鉴定的程序要走,我不能相信这个栏目就那么草草对待一件文物。然后,砸还是不砸,栏目里也表达得很明白。问了又问,只有宝主同意砸,人家才砸的。在注意力成为稀缺资源的今天,只要这哐啷一声不违法、不败德,就不存在什么问题。

丁永勋:我也认为砸错的几率不大,但是总觉得当场击碎不太好,有点太暴力了,对文物对持有者都是一种心灵伤害。伤到自己也不好啊,王刚有次就太激动,碎片把自己划伤了。

陈方:无论电视语言还是书面语言,暴力色彩总是不好的。我不了解收藏爱好者的心思,但总觉得,即使是高仿的赝品,只要它没有去冒充真品交易,为什么一定要被砸掉呢?年过九旬的国家文物鉴定委员会副主任、中国古陶瓷学会名誉会长耿宝昌也说,“砸”是一种暴损天物的行为。人尽其才,物尽其用,即便是仿品也让它发挥它的功能。

丁永勋:这可能是电视传播的特点决定的,很多人可能对那些瓶瓶罐罐不感兴趣,也听不懂那些专业的鉴定术语,就因为那个砸碎的动作,开始被这个节目吸引。

陈方:很多反对砸的人还认为,其实王刚砸出的是一个法律问题。文物鉴定应通过司法程序,一个节目是无权判定文物生死的。

周东飞:现在收藏市场假货横行,如果能够确认是假货的东西,当众砸了有什么不可?这个动作是一个象征,有其重要的寓意,我觉得很好。如果双方都觉得砸了没问题,那么别人没必要持有异议。所谓文物鉴定必须通过司法程序,我觉得这个结论不成立。

丁永勋:我不是说砸赝品有法律问题,实际上,砸之前双方签了所谓“生死文书”,而且允许藏家现场退出。我只是说砸赝品这种行为并不利于传播正确的文物观念,这种感官刺激也没有多大价值,并不能实现节目标榜的“去伪存真”的目的。

周东飞:没有强制,双方同意,通过砸给社会提个醒,这就是砸的价值所在。我觉得这能不能砸的话题,其实是几个业内反对者设置的“议题”,舆论自然难免会跟着觉得砸了不好。问题是,在他们之前也没有谁站出来说,这个节目砸的不好。而这些反对者,真正的用意并不是要讨论“砸了暴力不暴力”的问题,而是直接要说,王刚他们砸的9成是真品,3成是珍品。这才是关键所在。

丁永勋:其实在节目刚开播的时候,就有很多人质疑这个砸的行为。

@草本纲目:其实不管王刚他砸掉的物件是真是假,那都是作者的心血。打着“销毁赝品”的旗号将其砸碎实在是对作者极大的伤害。赝品,只有在买卖的过程中才会对买者造成损失。如果一个人在购买时只为其艺术价值而非未来的升值空间,“赝品伤人”一说当然也就不能成立了。

热议的不仅是“器具真伪”,还有“专家真伪”

陈方:刚才东飞说到,这次话题的起源其实是业内人士的“议题设置”,这才引起了媒体对“砸”的关注。虽然这次北京文物局回应称,绝对没有砸错。但是,有没有可能因为节目组专家走了眼而把真品砸掉?

周东飞:说实话,我之所以相信这个栏目中砸的是赝品,并不是因为北京市文物局给他们背书,而是因为反对者太不靠谱了。我搜了一下几位反对派“专家”的大名,真让我大跌眼镜。玉器专家出来评判瓷器的是非,结论你信吗?两位声调最高的“专家”,其中的一位居然以前高调支持过“汉玉板凳”为真品,并且声称那是“撼世国宝”。另一位更绝,声称“明成祖时期郑和用过的青花瓷暖水瓶”是真品。

陈方:其实,这次舆论热议的不仅仅是被砸器具的真伪,还有所谓“专家”的专业身份。

周东飞:这样的专家,他反对的,你必须不信啊。

陈方:我没有完全相信他们的话,只是单纯反对砸这个行为。

丁永勋:这点我赞同东飞,质疑者的话并不是天然更值得相信,这些所谓专家不排除有利益驱使。比如,砸赝品的传播效果影响到了他的利益,真的被“砸痛”了。

周东飞:这一次质疑者说现在社会上95%的古董文物是真的。这符合平常人的观感吗?他们又说,王刚等把真品砸了,老百姓就不敢收藏了,于是文物就流失到外国去了,到时候文物价格飙升,我们又需要从外国买回来……这也太离谱了吧?

陈方:嗯。反对者的声音值得怀疑。节目组里专家的声音是不是就非常可信呢?

丁永勋:这一点主持人王刚说过,节目里请的鉴定者是多领域的。第一类是一流博物馆专家,不是那些整天呆在书斋的体制内专家;第二类是国内外一流的艺术品经纪人,他们长期战斗在第一线,真金白银地接触市场;第三类是拍卖公司的负责人,他们专门负责收藏品,眼力一流。