一、抗战精神薪火相传

从1931年九一八事变起,中国人民奋起抵抗,揭开了伟大的抗日战争的序幕。作为世界反法西斯战争的重要组成部分,中国人民进行了14年的艰苦卓绝的抗日民族解放战争,作出了巨大的牺牲,取得了抗战的全面胜利。今年7月7日是全民族抗战爆发88周年纪念日,在参观百团大战纪念馆时,习近平总书记嘱托要“把伟大抗战精神一代代传下去”。早在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上,习近平总书记就指出了抗战精神的深刻内涵:“中国人民在抗日战争的壮阔进程中孕育出伟大抗战精神,向世界展示了天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。”与中国壮阔的抗战进程紧密相连的抗战诗歌所蕴含的丰富的精神内涵,正是这种抗战精神的集中体现。

抗战精神不单纯是特殊历史时段中的一个篇章,更是薪火相传的中华民族生生不息的精神文化血脉。抗战时期,广大诗人作家奔赴抗战前线,用“嘶哑的喉咙”(艾青《我爱这土地》)歌唱,留下了大量的抗战诗歌经典,开辟了另一个战场。“五四”以来的新诗从来没有像抗战时期那样高度凝聚人心,与中华民族的命运同频共振,不仅展现出抗战历史的宏伟画卷,更是对民族精神的传承与弘扬,具有深远的历史和现实意义。文艺工作者应铭记抗战历史,振奋民族精神,让抗战精神薪火传承,在新诗与时代、与人民的紧密联系中实现诗歌艺术形式的创新,从而开拓新诗建设的广阔天地。

二、抗战诗歌的人民性、战斗性、民族性

抗战把诗歌这一文艺“轻骑兵”推到了抗战前线,“就文艺的各部门而言,诗歌最能深入广大的民众,这一文艺的武器现在已开始发挥它的威力,它一定还要向前猛进”。(茅盾:《这时代的诗歌》,《救亡日报》1938年1月26日)随着抗日战争的全面展开,人民大众成了决定战争胜负的重要力量,而诗歌极大地鼓舞了人民的抗战激情。文艺与人民的密切联系本是马克思主义文艺理论的核心要素,新诗在发展的历史上第一次实现了与人民大众的真正结合,小众诗歌成为大众文艺运动的急先锋,为人民发声,为战斗歌唱。抗战救亡的历史使命赋予了诗歌激昂的战斗品格,抗战诗歌强化人民性和战斗性,其创作和传播方式向贴近群众、贴近抗战现实的方向转变,形成了形式自由、便于歌咏和传播的新诗体。

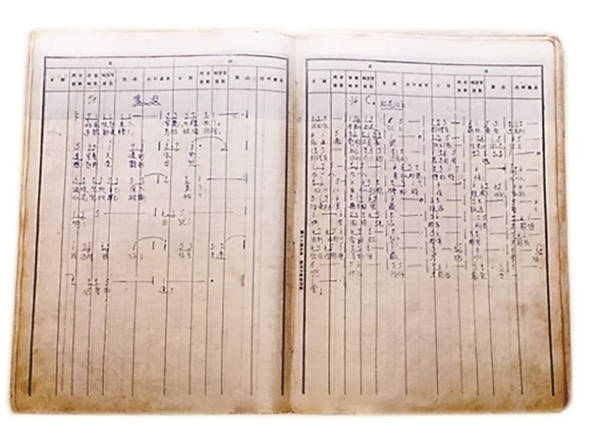

抗战诗歌从地域上主要划分为以延安、陕甘宁和晋察冀边区为中心的解放区抗战诗歌,以七月派诗人和西南联大诗群为代表的大后方抗战诗歌以及沦陷区抗战诗歌。党对抗战文艺的正确领导是解放区抗战诗歌发展的重要动力,全国各地众多艺术家和诗人作家奔赴延安,以文艺投身抗战的行列。毛泽东在1938年《中国共产党在民族战争中的地位》一文中就提出要建设“新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派”。1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》对文艺的民族形式和大众化道路提出了明确要求。解放区的抗战诗歌强调通俗化、大众化,街头诗、朗诵诗和民歌体诗成为解放区诗歌的主要形态。街头诗运动发起于延安,主要借鉴民谣的一些表达方式,以内容的鼓动性和战斗性为宗旨,传播的范围广泛,传播空间也不局限于街头,而是土坡、山岗、地头等一切可能的空间,在敌后抗日根据地随处可见刷在乡村土墙上、树干上和山崖上的街头诗和标语,街头诗这种接地气的媒介特征使之很快成为当时最流行的抗战诗歌文体。被誉为“时代的鼓手”的田间是街头诗运动的积极推动者,其诗歌从形式到内容都是“战斗”的姿态。田间在1937年底就创作了著名的长诗《给战斗者》,短促有力的诗句洋溢着的爱国主义精神和战斗意志,极富有感染力和震撼力。田间1938年到了延安和晋察冀边区,创作的《假使我们不去打仗》短小明快,节奏犹如进军的鼓点,口语化的诗句质朴晓畅,许多农家子弟就是看到这首诗后参加抗日队伍的,田间也成为在抗日根据地最受欢迎的诗人之一。闻一多认为田间的诗如同“一声声的‘鼓点’”,“不只鼓的声律,还有鼓的情绪”,能充分调动广大的民众和战斗者的抗战激情。

抗战时期是诗歌艺术形式在民族化大众化的道路上大发展时期,诗人们在承续“五四”以来的现代诗歌精神基础上广泛吸取民间艺术养料,积极尝试多种贴合抗战现实的诗歌形式,如朱自清、高兰、徐迟等倡导的朗诵诗,田间等人的街头诗、传单诗,蒲风等人的标语诗、明信片诗,此外还有政治抒情诗、政治讽刺诗、叙事诗、民歌体诗,各种形式的诗作中都产生过有一定影响的佳作,其中朗诵诗影响最为广泛,直到今天已经成了一种跨媒体传播的重要诗体形式。高兰的《我的家在黑龙江》和《哭亡女苏菲》两首诗不仅在抗战时期广为传诵,也感染了一代又一代的读者。近40年后,应读者要求,《星星》诗刊于1980年5月还重新刊发了《哭亡女苏菲》。

抗战时期也是文学界的一次空前的大团结,在短时间内几乎所有不同艺术追求、政治立场的新老作家和诗人都汇聚到同一面抗战旗帜下。1938年在武汉成立的“中华全国文艺界抗敌协会”就是文艺界的抗日统一战线组织。抗日战争也催生了中国新诗史上阵容强大的诗人群,重要诗人如郭沫若重新引吭高歌《战声集》,冯至创作《十四行集》,小说家老舍也写下了抗战长诗《剑北篇》。优秀的青年诗人层出不穷,如艾青、臧克家、何其芳、田间、光未然、蒲风、柯仲平、王亚平、贺敬之、郭小川、魏巍、徐放、牛汉、绿原等,抗战后都成长为中国诗坛的中坚力量。由于战时众多诗人作家、文艺社团、高校、报刊内迁到大后方重庆、桂林、昆明等地,也带来大后方诗歌创作的繁荣。抗日战争爆发后,七月诗派的灵魂人物艾青自觉认识到了诗人的历史使命,写下了闻名遐迩的抗战诗歌名篇《雪落在中国的土地上》《我爱这土地》《向太阳》等。“雪落在中国的土地上,/寒冷在封锁着中国呀……”“为什么我的眼里常含泪水?/因为我对这土地爱得深沉”,这些耳熟能详的名篇佳句触动着亿万中国人民深沉的爱国之情,至今仍广为传诵。艾青诗歌根植于土地的深沉、雄浑、凝重、忧郁、博大的诗美风格,对七月派诗人影响深远。那些充溢着浓郁的家国情怀的抗战诗歌也奠定了他在中国现代诗史上的重要地位。

三、诗与歌与山河同行

抗日战争在改变中国社会历史进程的同时,也深刻地影响了中国新诗的发展路径,形成了现实主义诗歌的多样化风格和形态。各个艺术门类相互支持和配合,如诗与歌的结合,诗以歌词的形式进入歌曲,呈现出山河呐喊、合声共唱的现代诗歌美学形态。九一八事变后,国民党军队退守关内,在中国共产党的号召和推动下,东北抗日义勇军风起云涌,1935年拍摄的《风云儿女》就是反映这一时期的抗日斗争的电影。诗人田汉为这部抗日电影创作了一首热血沸腾、气壮山河的主题歌《义勇军进行曲》,由作曲家聂耳谱曲,激励中华儿女“冒着敌人的炮火前进”。《义勇军进行曲》以其撼人心魄的力量成为反抗敌人侵略的一面旗帜,在大江南北广为传唱,也成为抗战诗歌中影响最广泛的一部作品。《义勇军进行曲》最终成为中华人民共和国国歌,和平年代,它也是奥运赛场上体育健儿们为国拼搏的“战歌”,成为烙印在每一个中国人血脉中的精神力量。

1936年秋,在西安任教的张寒晖到西安东北难民集中的地区走访,听东北军官兵控诉日本关东军的罪行、倾诉对失去的故土和亲人的思恋,目睹了流亡人民的悲惨现实,心中悲愤,很快创作出《松花江上》的歌词,“我的家在东北松花江上/那里有森林煤矿/还有那满山遍野的大豆高粱”,歌词中家乡的丰饶与日军入侵后东北人民流离失所的悲惨境遇形成了鲜明对比,歌词中反复咏唱的“九一八”,表达了东北人民的国恨家仇,激起东北军抗日救国的热情,东北流亡学生就是唱着这首歌打动了张学良将军。1937年底,周恩来在《现阶段青年运动的性质与任务》一文中也提到:“一支名叫《松花江上》的歌曲,真使人伤心断肠。”抗战时期诗与音乐的融合成就了激荡人心的经典抗战歌曲,合唱、独唱等歌唱形式使得诗与歌真正一体化,也更好地传播了诗歌,起到了抗战宣传和动员作用。

1938年10月底,青年诗人光未然带领抗敌演剧队奔赴延安途中,在壶口瀑布附近震撼于黄河呼啸奔腾、汹涌澎湃的壮丽景象,目睹了船夫们与狂风恶浪搏斗的情景,时代的呼唤激发了他的创作激情,到延安不久就谱写了以母亲河黄河为背景的大型朗诵诗《黄河吟》,并在一次联欢晚会上激情朗诵了这首诗,后来改为《黄河大合唱》的歌词。《黄河大合唱》最初就是以朗诵诗的形式在抗日根据地广为流传的。冼星海听到光未然的朗诵后很兴奋,立即要为演剧队创作《黄河大合唱》。1939年3月,在延安鲁艺的一座简陋的土窑里,冼星海完成了气势磅礴的《黄河大合唱》的作曲,在鲁艺音乐系的协助下由抗日演剧队在陕北公学大礼堂公演,两位伟大的艺术家就这样合作写就了一曲抗战音乐史诗,也是中国抗战诗歌创作的高峰,是中国共产党领导下的抗战文艺的重要成果。

四、时代“最强音”:抗战诗歌的历史回响

抗战诗歌不仅具有丰富的史料价值和诗学价值,还是特殊年代中华民族的心灵史。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,重读那些在血与火中诞生的抗战诗篇,感受那段烽火岁月的激荡,作为我们中华民族宝贵的精神文化遗产,抗战诗歌迸发出的精神力量,直至今天依然具有强大的感召力。在抗日战争的历史语境下,抗战诗歌与国家、民族命运紧密连接,展现了深厚的家国情怀,真实再现了中国人民争取民族解放的心路历程,具有宏阔的史诗品格。抗战诗歌也是中国新诗发展中的重要一环,既承续了“五四”现代诗歌精神,又以深刻的现实主义精神,开启了革命叙事、民族叙事和大众叙事的新篇章,体现了中国诗歌所具有的深度和强度。抗战诗歌大众化多元化的艺术形式的融合创新也为新诗的发展注入了活力,具有里程碑式的美学意义。

今天的世界格局已经发生了深刻的改变,时代正面临新一轮的历史大变局,诗歌创作如何有效地回应新时代,抗战诗歌的历史经验值得借鉴。在日益多样化的社会,那些背对时代、一味个人化的浅唱低吟、顾影自怜的诗歌是精神贫弱的,当代诗歌仍然需要扎根现实的土壤,诗人需要有担当,有热血,有理想,有情怀,有精神的强度和高度,须将个人的生活经验置于更宏阔的国家、社会层面,弘扬诗歌的阔大气象。在这个意义上,艾青的抗战诗歌的现实性和人民性就为我们提供了创作上的重大启示:只有将个人情感与时代精神深度结合,诗歌才是有高度、宽度、深度和厚度的。艾青的“人民诗”也潜在地影响了当代诗歌的精神面向。臧克家、何其芳、卞之琳、曹葆华、冯至、柯仲平、蒲风等著名诗人,都在抗战期间不同程度地转变了诗风,以适应抗战现实的需要和诗歌精神的铸造。“雨巷”诗人戴望舒认识到诗歌与家国现实的血肉联系后,转身汇入了大众化、写实化的道路,抗战初期创作的《元日祝福》,标志着他早期忧郁诗风的转向,抗战后期的《狱中题壁》《我用残损的手掌》等闪耀着爱国主义精神的诗作构成了诗人创作的高峰。徐迟在抗战之初还坚持纯诗、纯文艺的理想,但很快就被日本侵略者的暴行惊醒了,转而“相信诗歌是人民的武器”,喊出了时代的“最强音”,积极地投身宣传抗日的朗诵诗运动。新的历史征程需要诗人触摸新的时代脉搏,贴近生活,深入人心,为时代放歌,与人民同行,肩负为民族复兴鼓与呼的历史使命,重铸新诗强健的精神品格,方能持续地产生更多的时代经典。