◎ 今天的文学(尤其包括小说)创作,若是一味地向市场和版税缴械,势必因为品格的缺失而放弃应有的尊严。说到底,小说固然离不开故事的支撑,但小说写作不是百姓故事的复制,亦非个人隐私的贩卖,在情节和悬念之外,必定还有心灵的抚慰和思想的烛照——若无此用,谈何尊严?

◎ 写作市场的繁荣背后,潜藏的其实是文学信念的溃败和写作耐心的隐退,暴露的其实是整体价值的紊乱和个人思想的贫瘠,取而代之的,是随波逐流、愤世嫉俗的自说自话,是矫揉造作、闭门造车的自欺欺人——心态的急功近利,必然导致小说尊严的缺席。

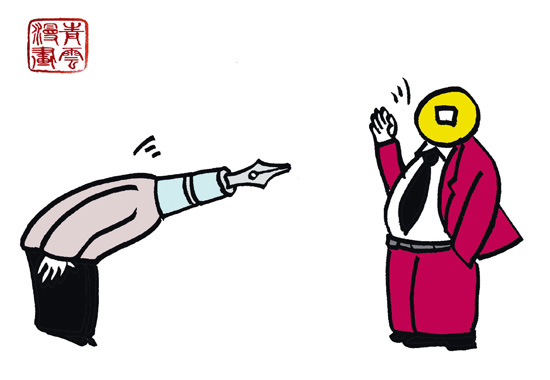

新世纪以来,文学受大众审美和流行文化的影响愈加深远。经济社会的进一步市场化和多元化,正在迅猛地改变着文学的根本面貌及其固有版图。举小说为例,不少作家似乎越来越缺乏叙事的从容和写作的耐心,而更多地倾向于讲述一个离奇夸张的好看故事,以此取悦时代的审美风尚和大众的阅读期待。在他们笔下,小说写作不再是平庸与难度的角力,不再重视灵魂的救赎和思想的启蒙,仅仅只与畅销和印数有关。小说成了追新猎艳的世俗传奇或虚假俗套的市井故事。很显然,一部真正有价值的小说,重点和高度不在于此。今天的文学(尤其包括小说)创作,若是一味地向市场和版税缴械,势必因为品格的缺失而放弃应有的尊严。说到底,小说固然离不开故事的支撑,但小说写作不是百姓故事的复制,亦非个人隐私的贩卖,在情节和悬念之外,必定还有心灵的抚慰和思想的烛照——若无此用,谈何尊严?

小说尊严的匮乏,无疑是当前毋庸置疑的文学现实。究其根本,皆因太多作家的心态过于浮躁甚至急躁。不妨以长篇小说为例:今天的长篇小说创作尽管以每年超越千部的汗牛充栋之势蓬勃生长着,但客观地讲,又有多少经得起历史的检阅呢?一百年后,甚至五十年后,还会有人阅读今天的小说吗?由此我想,写作市场的繁荣背后,潜藏的其实是文学信念的溃败和写作耐心的隐退,暴露的其实是整体价值的紊乱和个人思想的贫瘠,取而代之的,是随波逐流、愤世嫉俗的自说自话,是矫揉造作、闭门造车的自欺欺人——心态的急功近利,必然导致小说尊严的缺席。我们今天不缺长篇小说的数量,缺的是质量。必须看到,相对于中短篇小说的篇幅而言,长篇小说有着独一无二的“长度、密度和难度”,作家莫言认为“这是长篇小说的标志,也是这伟大文体的尊严”。他曾在《捍卫长篇小说的尊严》一文中疾声呼吁:“长篇小说不能为了迎合这个煽情的时代而牺牲自己应有的尊严。长篇小说不能为了适应某些读者而缩短自己的长度、减小自己的密度、降低自己的难度。”我愿意把这种尊严看作是小说必备的思想品格,唯有具备这种思想品格,小说创作才能站得起、立得住,才能改变当下精神低迷的文学现状和生命虚无的写作立场,最终构筑一个有灵有肉的文学世界和精神家园。

不独是长篇小说,中短篇小说创作同样不可忽视尊严的确立。尊严从何而来?尊严渗透于文学作品中。作家南翔认为,一个好的文学作品,应该具有三大信息量:一是生活信息量,二是思想信息量,三是审美信息量。他进而指出:生活信息量是我们全力搜寻与表现的人物、情感、历史及其生活细节;思想信息量是我们要通过人物、故事传导出来的深邃、理智而清明的思考;审美信息量则是我们的话语方式、结构方式等。对南翔的这一文学主张,我们还可以作如是理解:优秀的、有尊严的文学作品归结于生活的广度、思想的深度和审美的高度。生活是树根,审美是树枝与树叶,思想则是树干。有思想的作品并非故弄玄虚故作深沉,而是关于生存状态、关于终极命运、关于生命意义的理性思考。对一部出色的小说而言,思想不是可有可无的点缀,它贯穿于文本的始终。经典之所以是经典,就在于它既塑造了经典的人物形象,譬如鲁迅笔下的孔乙己和祥林嫂,巴尔扎克笔下的葛朗台和高老头;又积淀了丰富的小说思想,譬如曹雪芹的《红楼梦》和福克纳的《喧哗与骚动》;还体现了独特的审美追求,譬如陀思妥耶夫斯基的复调小说,余华、苏童、格非等人的先锋写作,从而达到文学性、思想性和审美性的完美统一。确立小说的尊严,则正是将文学性、思想性和审美性贯穿于整个创作过程。

中国小说发展至今,是到了大张旗鼓确立其尊严的时候了。那么,如何才能确立起小说写作的尊严?我以为,最根本的是倡导一种精神的叙事。所谓精神的叙事,即是在小说创作中“能看到生命的宽广和丰富,能‘饶恕’那些扭曲的灵魂,能有无所不包的同情心,能在罪与恶之间张扬‘无差别的善意’,能对坏人坏事亦‘不失好玩之心’,能将生之悲哀和生之喜悦结合为一,能在‘通常之人情’中追问需要人类共同承担的‘无罪之罪’,能以‘伟大的审问者’和‘伟大的犯人’这双重身份写出‘灵魂的深’。”换句话说,能通过小说传达出人情与人性之美,将生命关怀和悲悯情怀渗透其中。一切伟大的文学,无不有着这一可贵品质。唯有这样的文学作品,才能深入人心并打动人心。显然,我们的时代需要这样的精神叙事。因为,曾有的经验书写和欲望叙事,已无法表现出这个时代的复杂与辽阔。时移世易,文学的使命始终如一,文学气息的流转却在悄然发生改变,精神叙事适逢其时。唯有尊重精神、珍视生命的写作,才能传达出人世的善良和温情,才能表现出心灵的真实和厚度。我希望看到,能有更多作家成为真正的精神叙事者。他的写作,以确立尊严为归旨,不再停留于现实的表层,而是深入社会的肌理;不再沉迷于身体的快感,而是着力于思想的发掘;不再热衷于欲望的宣泄,而是倾心于精神的雕刻。

我深知,在当下崇尚娱乐化、速朽化的时代背景中,向肤浅、粗糙的小说写作倡导精神叙事,是一件费力不讨好的事,但我决不妥协,我愿意在自己的文学生涯中,坚守精神的高地,开拓灵魂的视野,从而赋予小说应有的尊严。