皆大欢喜 刘志永

昔时伯牙鼓琴于野,子期闻之,曰“善哉!峨峨兮若泰山!”曰“洋洋兮若江河!”伯牙子期,高山流水,这也本应是作家与评论家之间的关系。然而,自年初有作家谈及“我们不看评论文章”,到近日来某青年作家声称“评论家不能给我们带来指导”,此类声音一直不断。作家和评论家之间出现了怎样的问题?应该如何调节?本期特刊发持不同观点的两篇文章,或支持作家,或支持评论家,仅为抛砖引玉,希冀作家与评论家的关系问题得到业界重视,也期待有一天,作家亦如伯牙一样赞叹评论家:“善哉,子之心与吾心同。”

——编者按

何必因噎废食不看评论?

□ 关 戈

一个人从梦中醒来,一时间恍然不知身置何地,这种经历很多人都有过。但梦需要更多外界的方位、颜色、气味或时间来重新定义吗?不需要,因为再精彩或再烂的解梦都不可能支配梦的走向。这一点和作家的写作很像。正如海明威所说的,只要别人不打扰你,随你一个人去写,你任何时候都能写,或者你狠狠心就能做到。也许正因如此,有的作家扬言不看评论,觉得评论要么乏善可陈要么强套概念,反而成为写作的障碍。

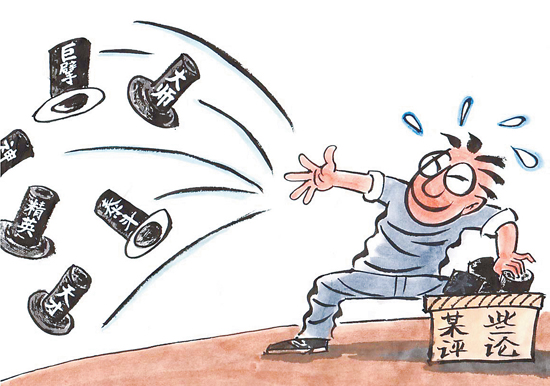

不得不说,这跟近年来一些文艺评论乱象紧密相关。不读作品,动辄天马行空,形形色色的理论、概念、词汇满天飞,只见评论者玄之又玄的“渊博”,不见作品细读的肌理,可谓评论中的“炫技派”;跟风炒作,摇旗呐喊,乃至抄袭、盗用,从评论中来,到评论中去,则相当于评论中的“浑水摸鱼派”;还有的违心评论,拿人钱财替人消灾,假话空话套话势利连篇,玩起了圈中太极,想必就是“好好派”了。

一些文艺评论之贫之乱,在事实上已造成了文艺互动的滞障。但创作者不读评论,若非一时愤懑之辞,实在是一个天大的误会。在创作圈子里常常流行着这样一句话:“创作是很个人的事情。”它跟海明威的说法十分像,“你任何时候都能写”。但纯粹个人的“能写”,真的意味着“能写好”吗?好吧,你可以不管不顾,或者闭门造车,或者纯以自己的方式去观察、体验周遭现实,甚至你也足够有才华,但谁能否认望远镜、显微镜等辅助设备对人类了解大自然的莫大功劳,即便这些望远镜、显微镜常常出现问题、有各种各样的小毛病?良莠不齐,并非文艺评论如此,在任何领域、群体和生态环节中,它都是生态多样性的重要体现。因噎废食,殊不可取。

对于文艺评论,有的创作者看到了其中的深刻发现,被鼓舞和启发;有的则看到社会的期待和自身的不足,结果在后来的创作中更进一步。像19世纪的俄罗斯,别林斯基、车尔尼雪夫斯基等伟大批评家的辛勤耕耘,不仅发现、鼓舞和推出了一大批优秀的作家作品,更因其中的深刻社会判断影响了无数创作者,形成了一股进步的潮流。中国古代的文人雅集,品评成风,不少创作者同时也是优秀的评论者,给我们留下了绚丽多彩的文化遗产。而现代文学史上,鲁迅对左翼作家的批评、提携,傅雷对张爱玲作品的评论,其中既有阅世之经验谈,也有长者对后辈的爱护。创作与评论,在此成为一段又一段的文坛佳话。可观之当下,佳话固然还有,有的作家却只看到评论中的针尖麦芒,抱怨人们对自己如何不理解,浑不知“有则改之,无则加勉”的道理。

创作者潜下心来创作,不受外界臧否或潮流的影响,风格高一点的说法是“超然物外”“不为名缰利锁所困”,这是很好的品质,我是大大赞成的。但评论的历史固然源远流长,说到底,它不过是欣赏的延伸,有一批人则渐渐成了职业的评论家。旁观者清,好的观众常常能发现作者都未必明了或有待理清的问题,甚至由某些细节启发作者更深入的思考,毋论更专业的评论家了。有的创作者喜欢说“我只关心观众或读者的反应”,虽是气话,却显得外行了。创作、评论、欣赏,正如社会有士农工商,它们是一种分工,更是一种社会存在样态。只要生活在这个社会中、要反映社会现实状貌的创作者,不管你愿意还是不愿意,都无法逃离这个创作的“社会症候”或“文艺症候”。因为,这就是你生活的一部分。不看评论,可能你会减少某些“心魔”干扰,不会浪费时间在烂评论上,同时必定会丧失很多与优秀评论“神遇”的机会。这是选择的代价,但绝不是作家不看评论的借口,更不必把一棍子打死评论、高呼“批评家已死”作为绝佳办法。

细究“不看评论”之缘由,似乎是被“好好派”忽悠怕了,被“炫技派”眩晕了,被“浑水摸鱼派”坑伤了。既然文艺评论是创作者不可避免要遭遇的一种生活,怎么办?所谓“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,心魔犹在,解铃还须系铃人。记得有人讲述了一个与狼遭遇的故事,说这时你千万不能转身就逃,否则你会被追得屁滚尿流五佛升天惨遭不测,你要跟它对峙,因为它也不知道你的底细,不敢轻举妄动。我们不能说创作者看评论就是与狼对峙,但那种无畏感是必须要有的。无畏指责,无畏位卑,不患得患失,这样才能不卑不亢、宠辱不惊地客观看待评论、定位自己,才能坚定、谦虚地做好自己的创作。因无畏而淡定,从而冷静客观,过滤烂评,器为我所用。爬山十年,不如一朝登月,就是善假器用的最好证明。善于用评论来蠡测创作,有时比评论家臧否作品更难,因为你要淡化主观自我,要屏蔽杂音干扰,得失犹如寒天饮水冷热自知。某种意义上讲,它不仅是外在的、可供选择的意见箱,更是创作者淬炼自我、完善自我的绝好熔炉。

“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。”客观地讲,创作者的美感养成,他们对社会生活的洞见,多多少少都是从欣赏、评价乃至借鉴作品开始的。一个伟大的创作者,必定也是一位伟大的鉴赏者和评论者。不看评论,未必就不能创作;但不懂或鄙弃评论的作用,则无异于自损创作更上层楼的梯度和视野、自毁创作的包容气象与胸襟。退一步讲,“酒香不愁巷子深”的时代早已过去,欲自娱自乐,创作后“藏之名山”只能说是呆鹅一个。也许,创作自负清高还不适应“海选”“PK”挣名儿,但做好创作与评论的互动交流、激扬碰撞,利己利人又有何难?又有何惧?因噎废食,废评标举,又是何必?

文学评论家切莫“自毁长城”

□ 胡 彦

曾几何时,笔者对文学评论家何其景仰,觉得他们简直是伯乐,是作家的知音,是染绿柳芽儿的春风,点铁成金之后颔首一笑飘然离去,深藏功与名。作家写作往往率性而为,评论家恰可以避免其“灯下黑”,指出其作品优劣,历史上有不少作家都是在评论家披沙拣金中被发掘发现从而青史留名的。不过,所谓旁观者清,评论家是作家的旁观者,作家又何尝不是评论家的旁观者,当文坛屡屡曝出有作家称从不读评论家评论时,也不得不令人好奇这对生死相依的手足兄弟因何这样反目成仇。一个巴掌拍不响,部分作家自有或浅视或孤傲的毛病,但更多的问题大概是出在评论家身上。不如来审视一下评论家中的各种乱象。

其实大多作家评论家对当下的文艺评论到底如何心知肚明。以笔者作为旁听观看的一本诗集的诞生为例,某诗人写了一组诗歌,先是作品研讨,请了一批知名评论家研讨,接着请了一批朗诵家在人民大会堂朗诵,同时邀请这批评论家出席,紧接着就是诗集的出版。这是一本什么样的诗集呢?诗歌占全书四分之一不到,其余全是朗诵会照片和评论家评论,且这些评论里基本上挑不出批评话语。诗集出了,紧接着又是召集这批评论家继续研讨,难为评论家们可以继续找出赞誉的话来再慷慨陈辞一番,其实就是几首不见文采只是切中社会热点的诗作,硬是被评论家们说成“继承了《诗经》传统,继承了五四以来鲁迅传统”,让旁听者不禁想拍案而起拔腿走人。这位诗人的社会身份之一是某房地产公司老总。——如今有多少书籍的出版走的是这样的路线,有多少评论家端的是这样的饭碗,不过是拿人钱财不由得信口河开,何谈文人傲气傲骨,更遑论要作家引为知音。好作家耻于与这样的评论家为伍,而雇佣评论家来唱赞歌的作家打心眼里估计也不会真瞧得起失去评论家风范与底线的人。

无论是理论家还是评论家,其生涯都脱离不开具体的作家作品,而作家作品的提升,在很大程度上依赖于理论评论的批评指导,而如今评论文章里却少见批评,或者仅仅是蜻蜓点水。是评论家水准不够吗?这却不一定,除了如上“雇佣评论家”之外,原因大概还在于:其一,知道作家写作真的不容易,怎忍心轻易就否定掉?所以只好轻声软语,而不会真的刀斧大动直击其错处。其二也是更重要的缘由,哪里都有圈子,文学更不例外,评论家与作家相依为命,一方面作家要靠评论家多加赞誉才更易站住台脚,一方面评论家还要靠作家作品评论来维持评论生涯,都是朋友,批评建议自然可以私下里聊,哪敢真的搬到文章里广泛传播伤了情面。太多作家不能闻过则喜,评论家亦左顾右盼,所以放眼文坛一片歌舞升平,敢于笔随心动的评论家实在太少。

或许会有人说,这是特例,这是一小撮。然而大局往往是被这一小撮毁掉的,作家对评论家的信任也是这样逐渐消失的。笔者并非没见识过好的坚守着底线的评论家,不过也同样有无奈的事情令笔者替他们感到悲哀。举另一个真实的例子。一位青年评论家秉笔直书写下了对一篇小说的观感,直陈其所书不知所云。结果换得什么?换得作家檄文一篇,其中有一段大意是说评论家像城管队,交了保护费才没事,更有直骂评论家为SB。而据笔者所知,这位青年评论家所坚持写的评论是本着对当代文学史负责的态度认真地一笔一笔写下的,且并无金钱利益在内,仅仅出于对当代文学的喜爱。这位作家珍视自己的劳动成果,也尚且算得是有个性,然而这位评论家何过之有,谈自己的看法而不虚妄不受外界闲杂人等左右,不是评论家份内之事么?部分评论家的浮躁与坏口碑应该让整个评论界都为其买单吗?部分走偏了的评论家,无疑是在“自毁长城”,打消掉了评论家整体的公信力度。

作家对评论家信任如何重建?这大概是要一步步来的。就像一池长了浮萍的水,若要重新化为净水,首先去要撇去这些看似增色实则不治理就会泛滥毁掉一池春水的寄生物种,消除一些评论家的浮躁气,端正态度,做评论家该做的事,为良师、为诤友、为伯乐、为作家的知心人。其次一些评论家也需要加强自身专业素养,要如良医一般看到作品就可以抓住其病灶,给作家指点迷津,做作家的引路人。更重要的是,在老一辈评论家积累了好的口碑与信任度的基础上,新的评论家要步步跟上,不要为当下暂时的局部的评论局面所迷惑,望而却步,文学要发展,文学评论大有可为,从自身做起,坚守评论立场,才是重建评论家公信力的根本,这些青年人也将是评论界的源头活水。