西方“艺术终结论”对中国艺术发展的现代隐喻

《蒙娜丽莎》原作

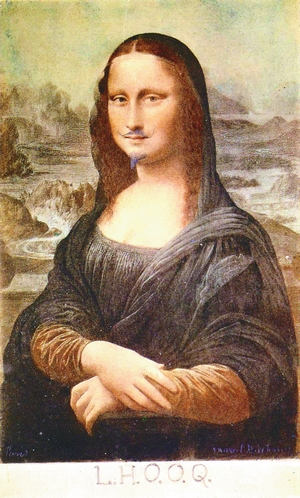

被杜尚加上胡须的蒙娜丽莎

被PS自拍的蒙娜丽莎

(艺术)就它的最高职能来说,艺术对于我们现代人已经是过去的事了。因此,它也已丧失了真正的真实和生命,已不复能维持它从前在现实中的必需和崇高地位。

——黑格尔

“艺术终结论”诞生于西方语境,在当下中国文化建设中成为热议话题之一。西方的“艺术终结论”自有其特定的历史内涵和历史语境,与中国当下文化艺术的发展逻辑似乎格格不入。虽然同样是在现代性语境中遭遇“艺术终结危机”,但我们还是可以从西方“艺术终结论”的批判声里找到许多富有积极意义的现代隐喻。

一

艺术终结命题的提出意味着艺术的消亡、终止吗?当然不是,所谓“艺术终结”不过是现在艺术遭遇困境的一种话语修辞而已。

在人类的现代艺术发展史上,关乎“艺术终结”的话题屡被提及。最早是1828年黑格尔在《美学讲演录》中第一次为艺术下了“终结的判语”。他认为艺术的最高职责——“对真理的绝对表达”在市民社会的观念形态与生活方式中已经失去了依托的身壳,沦为漂泊的孤魂。他说:“(艺术)就它的最高职能来说,艺术对于我们现代人已经是过去的事了。因此,它也已丧失了真正的真实和生命,已不复能维持它从前在现实中的必需和崇高地位。”在西方现代社会近两百年的变迁中,海德格尔、本雅明、阿多诺、阿瑟·丹托、鲍德里亚、詹姆逊等人都曾涉及这一话题,或从艺术哲学的视角,或从文化社会学的视角不断修正、补充、丰富、延展着黑格尔的论断。

“艺术终结”命题于上世纪80年代传入中国,薛华先生在《黑格尔与艺术难题》一书中最先提出,此后一度被搁置。本世纪前后,伴随着国内社会文化环境的多元转型,艺术在新的生存语境中遭遇到了一系列难题。恰在此时,美国著名文学评论家希利斯·米勒在2000年“文学理论的未来:中国与世界”国际学术研讨会上亮出“文学终结论”的观点。这引起了国内学者的热烈讨论,国内许多学者如杜书瀛、童庆炳、周宪、朱国华、赖大仁、赵勇、金惠敏、彭亚非、余虹等人都对此做出过回应。如杜书瀛的《文学会消亡吗?》、童庆炳《文学独特的审美场域与文学入口——与文学终结论者对话》、周宪《“读图时代”的“图文”战争》、李衍柱《文学理论:面对信息时代的幽灵——兼与J.希利斯·米勒先生商榷》、彭亚飞《图像社会与文学的未来》、赖大仁《文学研究:终结还是再生?——米勒文学研究“终结论”解读》、朱国华的《电影:文学的终结者》、刘悦笛的《艺术终结之后》、金惠敏的《媒介的后果·文学终结点上的批判理论》、周计武《艺术终结—— 一种现代性危机》等。国内学者对此问题态度复杂,有赞同,有反对,亦有既赞同且反对。虽然,希利斯·米勒是站在“文学”的立场上提出了“终结”的命题,但国内学者很快就将与文学同样处于危机境遇的其他艺术形态联系在一起,如绘画、雕塑、建筑、戏剧戏曲、民间艺术、媒体艺术、公共艺术等,回到了关于“艺术终结论”的命题讨论中,回到了黑格尔、阿多诺、阿瑟·丹托等人的诊断中去。

艺术终结命题的提出意味着艺术的消亡、终止吗?当然不是,所谓“艺术终结”不过是现在艺术遭遇困境的一种话语修辞而已。尽管黑格尔以降的二百多年来,艺术随着社会文化语境的变迁屡屡遭遇“终结”,但今天艺术仍然以其自身的规律发展演绎着。正如黑格尔一边宣称“(艺术)就它的最高职能来说,艺术对于我们现代人已经是过去的事了”,一边又说艺术“还会蒸蒸日上”。也正如阿瑟·丹托说:“艺术终结之后还是有大量的艺术被创作出来。”

二

西方学者对“艺术终结”的看待方式总结起来就是“危机-反思-批判”模式,这是一种“以破为立”的模式。

既然,“艺术终结论”不过是哲人、文人关乎艺术困境的话语警告方式,艺术仍然按照其既有的规律“欣欣向荣”着,那么我们还有纠结于此的必要吗?对于中国当下的艺术建设而言,我们更需要的是从这话语修辞背后洞悉其中更深层次的危机内涵和文化机制。

黑格尔提出“艺术终结论”的历史语境是古典艺术向现代艺术转折的时代,其思想内核吸纳了19世纪早期的启蒙理性精神,强调艺术的精英意识和批判意识,拒绝平庸和世俗。正如周计武在其撰著《现代语境中的艺术终结问题研究》中指出“一种现代性的价值立场,一种整合的乌托邦信念,是黑格尔强调理性的重要性,提出‘艺术的终结’问题的最终原因”,而市民社会新兴的艺术形态显然已不能满足艺术这个“原始职能”。阿多诺等人是在文化工业背景下阐释“艺术终结”命题。高度的技术化、工业化造就了大众文化的繁荣,但随之而来的文明的压抑、艺术个性的消解,也形成了“顺从的艺术”与“反抗艺术”的对立,构成了此阶段“艺术危机”的内在逻辑。阿多诺等人更倾向于通过艺术自律批判功能来实现对现代人精神危机的审美救赎。阿瑟·丹托等人提出“艺术终结”的社会文化语境在时段上最靠近我们当下,这是一个从现代向后现代转型、消费文化所缔造的“仿像”世界。阿瑟·丹托基于多元、平等、包容等后现代意识形态对这个命题提出了自己的看法。阿瑟·丹托认为,现代艺术在1964年的某个时刻终结了,标志性事件之一就是那个波普艺术大师安迪·沃霍尔《布里洛牌包装盒》的展出,在这里艺术与日常生活的界限消失了,艺术的经典叙事模式(表现模式和再现模式)消失了。艺术似乎越来越僭越了自己的领地。美国艺术史评家格林伯格曾经提出:“每门艺术都不得不通过自己特有的东西来确定非它莫属的效果。显然,这样做就缩小了该艺术的涵盖范围,但同时也更安全地占据了这一领域”。但是在阿瑟·丹托时代,不仅艺术与日常生活界限消失,而且艺术与他艺术、艺术与非艺术的边界都在消失。

通过梳理黑格尔等人的“艺术终结”命题,会发现其中有这样几点内涵:一是艺术神性的消解。艺术的这种神性光环在黑格尔那里是真理与形式和谐适配的古典主义模式,也即“绝对真理”、“精神理念”的表达以及与之相应的承载形式。然后,在市民社会形态中,艺术的神圣性被弱化瓦解,让位于市民社会情趣。在本雅明那里,这种神性光环的消失,是因为资本主义工业的复制性、程序化生产,使得艺术“独一无二的灵韵”的消解。

二是艺术的意识形态批判。在阿多诺、霍克海默、马尔库塞为代表的法兰克福学派那里,现代资本主义社会的文化工业在科技意识形态的助力下,已经实现了资本主义意识形态的全面渗透,艺术审美救赎功能在现代资本主义庞大的文化工业体系下已经失去了批判精神。

三是艺术自律的危机。所谓艺术自律,实际上是艺术维护自身确定性以和非艺术相区别。而自现代艺术以来,在科技进步和工业生产的推动下,艺术自律日益难以维持。从印象派反叛古典主义艺术传统,将现代生活纳入艺术的表现范畴,艺术与艺术、艺术与非艺术、艺术与日常生活的边界就在一步步消融。达达主义、波普艺术、现代工业设计、影视艺术的此起彼伏使之达到了某种新高度。

从上述关于“艺术终结论”内涵演绎的历史过程中,我们可以看到西方学者在历史语境不断变迁中对艺术危机的一种“反思式回应”模式,是基于西方哲学二元认识论的思维模式,站在批判立场上将艺术的时代变迁与传统艺术观念、艺术标准对立起来。也即,西方学者对“艺术终结”的看待方式总结起来就是“危机-反思-批判”模式,这是一种“以破为立”的模式。

三

同样遭遇艺术终结危机,中西方艺术危机中出现了许多相同相似的表征,我们应该秉承什么样的思路来借鉴吸收西方“艺术终结论”呢?

“艺术终结论”作为关乎艺术生存危机的一种表达,能在国内引起共鸣也是因为我们当前的艺术发展同样遭遇到的认识困境、发展的瓶颈。无疑,西方“艺术终结论”对艺术危机内涵的把握,对艺术危机内在文化机制的把握,为我们提供了很多启发。但我们对任何理论的消化吸收都必须秉持中国意识,都必须意识到存在一个中国语境和中国化的问题。

中西现代文化语境存在着错位,这当然会导致我们对艺术终结产生不同思路。西方学者关于“艺术终结”的批判,是建立在西方社会现代性内涵充分发展的基础上,建立在西方现代艺术自足自律充分发展数百年的基础上,建立在西方艺术不断寻找突破、创新以及将艺术的突破、创新建立在不断的自我否定、自我批判之上。而中国20世纪才开始现代社会的启蒙,现代艺术的发展建立在社会建设现代性的过程中,现代艺术无论在量还是质上还不足够丰富的基础上。与西方现代艺术那种否定性的“在破坏中建设”的思路相比较,中国现代艺术的当下发展则更需要经历一个正能量的建设过程。如果我们直接把西方理论和模式拿来照搬,情绪化地对之以简单的挪用或抵抗,对艺术困境的解决表现出悲观否定姿态,这种“以破为立”姿态显然与我们的正能量需求不相适宜,也是不识时务的。

但同样遭遇艺术终结危机,中西方艺术危机中出现了许多相同相似的表征,也因此在西方“艺术终结论”的“危机-反思-批判”模式中,隐含着可以对中国文化建设提供借鉴价值的隐喻,能够触及问题的内核。那我们应该秉承什么样的思路来借鉴吸收西方“艺术终结论”呢?在这里,我们更倾向于转换一种看待问题解决问题的思考模式,将西方对待“艺术终结”的“危机-反思-批判”模式转化成“危机-反思-顺应”模式,那么我们就很可能看到艺术发展的另外一片天地。我们将这一转换分解为三个方面陈述。

第一,从神性的消解到艺术的祛魅

艺术神性光环的消解是黑格尔、本雅明等人内心对于艺术的纠结。“绝对精神理念”、“独一无二的灵韵”成就了艺术的“魅”性,艺术被供在神龛之上叫人顶礼膜拜。这里的艺术是贵族精英的特权,在普罗大众那里高高在上,可望而不可即。黑格尔所说的“艺术终结”,是贵族艺术、精英艺术的终结。现代科学的飞快发展宣布了“众神的黄昏”的到来,揭去了世界神秘的面纱,催生了现代社会的市民生活方式和生活观念。以往艺术品“独一无二的灵韵”也在机器复制的巨大能量中渐行渐远。艺术的“魅性”被消解,这对上流的贵族及精英阶层而言,不失为“艺术的终结”,所以黑格尔等人因秉持贵族精英立场而难免发出这哀婉之声。

在这贵族艺术终结之后,是大众艺术的隆重登场。普罗大众和艺术来了一次亲密的接触。艺术在其艺术史上第一次俯下身段倾听普罗大众的声音,满足大众的需求。普罗大众发现原来艺术不是那么神秘,她距离自己的生活是这么的贴近。艺术的大众趣味替代了以往的高雅趣味,艺术的展示替代了以往的膜拜。艺术祛除“魅性”的过程,正是艺术在大众生活中得以普及、满足大众生活对艺术需求的过程。让更多的人能够分享人类艺术的智慧成果,这本身就是艺术史的大跨步。所以顺应“艺术的祛魅”过程,我们所应做的建设性工作应该是如何拓展艺术发展的空间,建立艺术发展的多端平台,提升艺术发展的层次和质量,让艺术惠及越来越多的人。与其对“艺术终结”发出不甘的哀怨,不如以顺应乐观的姿态迎接艺术的大众化转型。这是艺术史的发展趋向。

第二,从意识形态批判到文化软实力建设

法兰克福学派的大师们像马尔库塞、阿多诺、霍克海默、哈贝马斯把目光瞄准了在现代资本社会工业体系过程中的艺术生产,他们称之为文化工业。在他们看来,现代资本社会文化工业生产出的“大众艺术”,其齐一化、程式化、标准化的产品,将传播了虚假的繁荣、黏合了统治阶层与普罗大众阶层的矛盾,以表层的幸福、自由、平等掩盖了极权社会的不公,建立起了大众对现实社会秩序的认同性。我们认为,法兰克福学派对文化工业的批判在某种程度上切中了文化工业的要害,同时也不可避免地流露出精英化的傲慢。其对大众文化意识形态功能的偏见和排斥,遮蔽不了艺术的意识形态功能对社会文化建构的积极意义。不管法兰克福学派的批判多么惊天动地,当今世界各国谋求通过壮大文化工业,增强文化软实力以传播本国意识形态,及在利益博弈中争取的文化主动权是不争的事实。当然,法兰克福学派对文化工业持“破”的姿态有他们的资本,因为他们身处资本主义的“后工业”时代,西方文化工业的渗透力和传播力都空前繁荣,弊端也显山露水。

法兰克福学派对文化工业的意识形态批判对国内影响非常大,国内一些学者常常援引他们的观点对国内文化艺术建设也持批判态度。但是,我们必须意识到,国内将文化艺术纳入产业轨道,不过是近十来年的事,我们正行走在文化建设的路途中,尚未“立”起来,何来“破”的资本?放眼全球,谁的文化工业强大,谁的文化软实力就强大,国际文化竞争的主动权就掌握在谁的手里。美国的电影市场占据了全球80%以上的份额,美国的文化也借助着美国影像的渗透向全球扩张。因此,在文化艺术建设的过程中夯实文化软实力才是我们需要借助艺术的意识形态功能所做的工作。培育优势文化、提升科技含量、拓展文化利益是提升文化软实力、加强文化传播力、影响力的重要举措。

第三,从艺术的自律危机到艺术的跨界拓展

艺术的自律危机来自于自身纯粹性和边界性的消解。杜尚的作品《泉》是个很典型的例子。一个原本不登大雅之堂的小便池,被艺术家随便勾勒几笔后便华丽转身成为所谓的艺术品。这里,这个不堪之物彻底击垮了艺术的纯粹性,同时也隐喻了艺术与生活边界的消融。的确,如果从维护艺术自身的纯粹性和边界性的角度讲,这诚然是艺术的危机。但是如果眼光更宏观长远些,我们又怎么能不认为这是艺术在新的情境下自觉跨界,拓宽了自己的生存疆域呢?艺术向生活跨界,在文化工业中体现为应用型艺术的发展壮大。所谓应用型艺术是指与社会生活生产实践相结合的艺术形态,如产品设计、艺术创意、艺术品牌打造、影视制造等等。艺术除了向生产生活实践领域跨界,在现代科技支撑下,艺术和艺术、艺术与非艺术之间的边界也被消解,表征为艺术和艺术、艺术和其他行业之间的跨界。比如戏曲艺术借鉴吸收了影视的表现手法,借力网络保存传播。比如影视动漫和通讯、传媒联手。比如现代雕塑和玛雅、3DMAX等计算机软件的合作。比如图书和电子存储技术的结合而诞生的电子图书。这里,在国内受到最多争议的莫过于“文学与图像”的跨界。在一些学者看来,伴随电子媒介和大众文化的兴起,传统文学艺术的价值观念和存在方式受到前所未有的冲击和挑战。保守的文学主义者认为,人们将目光都转向了影视等图像媒介,而对传统的文学关注越来越少。其实,电子媒介取代印刷媒介之后,人们只不过对文学的阅读方式产生了变化,从前的“读文学”演变成“看文学”。每年都有大量的文学作品被改编成影视作品,而成功的影视作品中有90%都改编自文学。好的文学作品不仅可以成就一部影视作品,还可以成就一位导演。而一部成功的影视作品不仅扩大了文学的影响力,也可以成就文学作者的个人价值。作家莫言《红高粱系列》与导演张艺谋的跨界合作就是这样双赢的范例。以顺应的心态看待艺术的跨界行为,我们可以看到它不仅催生了艺术的新职能,还激发了艺术的创造力,拓展了艺术的表现空间、表现效果。

总之,我们在西方“艺术终结论”的批判声中,读到了其对于中国文化艺术建设的有益隐喻,这种隐喻是建立在对“中国语境”和“中国问题”认知之上的。学者赵勇其文章《法兰克福学派的中国之旅——从一篇被人遗忘的序言说起》曾这样提到:“(法兰克福学派)批判理论正在进入中国。中国当然不同于产生批判理论思想的社会,也不同于二十年前这些最早得以传播的西方国家。批判理论的这种穿越迄今为止不为人知的领域的旅行,将不可避免地产生意料不到的后果,这种结果只能受到欢迎。法兰克福学派总是对被一个社会制度接纳为正统教规感到不安……当理论旅行时,思想得到了传播,正是那种因此而产生的杂交才是重要的。”这里,我们也想以这段话作为本文对“艺术终结论中国行”的收尾。

(编辑:高晴)