一部话剧的全部投入可以只有2000元,一场演出的全部演员可以只有2个人,一位演员每场演出费可以只有30元。

曾经150多人的话剧团,如今只剩下18个人。

用宝鸡话说,娘娘,这团太穷咧!

但,他们还在!

一

月底演出前最后一场彩排结束,时间已近深夜。

戏演了一个多小时,退休老演员王建法在台下可坐不住了,心里有几句话,这会儿不说出来,非失眠不可。

“赵丽蓉不识字,为在小品《打工奇遇》里写一句‘货真价实’ ,苦练毛笔字。你不会抽烟,为演这戏,就不能练练吗? ”破旧的小剧场里,王建法声如洪钟。

今晚,宝鸡市艺术剧院话剧团排练瑞士作家迪伦马特的独幕剧《傍晚发生的小事》 ,剧中扮演何佛的青年演员马虎虎被王老师问得一赧。

“人物之间的交流我看不见,矛盾冲突、心理碰撞也没有,学戏的时候让你们上厕所也考虑一下角色、台词,你们现在做到了吗? ”王建法说着,从座位上站了起来,走到台上,一边比划一边讲。酒瓶里是水,怎么能让观众觉得是威士忌?你是个小书记员,这酒这么贵重,是不是应该轻拿轻放?

“道具舞美达不到效果,你就应该用你的演技,让观众忽略这些简陋。你们说排戏只花了2000块钱,没法讲究,可是作为演员,分内的事都没做到,给你20万,就能解决问题吗? ”王建法说得气愤,在台上走来走去,几个演员听了虽然委屈,却也不住点头。

王建法今年六十多岁了,他没退休那会儿,话剧团还叫宝鸡市话剧团。2011年,宝鸡市话剧团和宝鸡市歌舞团合并为宝鸡市艺术剧院有限公司,当时许多四五十岁的演职人员,考虑到转企后的工资还不如退休金多,企业单位退休后待遇又不如事业单位,工龄已满25年的,都纷纷提前退休,王建法就是其中之一。

四五十岁,对于话剧艺术从业者来说,本来正是事业丰收之季。王建法退休后,住在话剧团小院的职工宿舍楼里,每天站在窗前,向小剧场门前打望。今天一听说排戏,他在家里待不住,为了不迟到,连晚饭都没吃,早早来到小剧场,又不好意思进去,前前后后徘徊了好一阵,直到话剧团有人出来,把他邀进去。

不管退休没退休,王老师为戏发脾气,那是司空见惯的。马虎虎说:“每次排戏,只要有他看着,我就好像没穿衣服,什么破绽都让他看见了。 ”

“这个门一打开,我就想知道里边在干啥。我在院子里打太极拳,这里边排练,我就能多打一会儿。我喜欢看小剧场里灯是亮的,门前人来人往。我喜欢他们打电话,叫我来看排戏。 ”王建法心里还是放不下话剧。

送回了王老师,马虎虎道出苦衷:“排练时间太紧,台词刚背下来。 ”

剧中扮演考布斯的中年演员吴世奎也说,明天就见观众了,像今天这样正儿八经地排戏,才12天。“合并以后,好多别的活,不能专心演话剧了。 ”

和宝鸡市歌舞团合并以后,话剧团的演职人员经常被叫去协助歌舞团的活动,饰演歌舞剧中的群众角色。以前学戏,老师让大家写人物小传、剧本分析,作为演员,积累经验和沉淀角色的途径就是多读书,对于吴世奎和话剧团的其他演员来说,现在这已经成了奢求。

“20岁来话剧团,今年50岁了,除了演话剧,我不会干别的,现在一个月工作22天,杂事要占去10天。 ”吴世奎十分苦恼。

生活压力更是消耗艺术生命的一柄利刃。演员家里都是上有老下有小,月工资3000元左右,一场演出的劳务费是30元,在宝鸡只够吃3碗面条。有的演员成立了演艺公司,有的去当婚庆主持,主持一场婚礼可以得到几百元收入,吴世奎就是以此来贴补家用的。

然而,承担这类杂务,对戏剧表演伤害巨大。占用时间还是次要的,更令人担忧的是,当演员在舞台上面对观众时,失去了应有的审美距离。话剧团编剧张骥说:“演员应该有神秘感,一个演员如果经常担任婚庆主持,他站在舞台上,就会被认出来,观众会说,这不是给我主持婚礼的那个人吗? ”不过,虽然现状令人无奈,对于演员的选择,他却觉得值得理解。

“那是生计,话剧是事业,我把青春奉献给了话剧,把话剧当成生命的一部分,我热爱这门艺术。我们现在最大的痛苦,不是工资低、待遇差,而是我们的工作没人重视,我经常感觉到观众很需要我们,我想国家应该也需要。 ”说到这里,吴世奎又有些唏嘘。

二

“宝话”人曾经是骄傲的。“宝话”成立于上世纪50年代末,六七十年代已为西北地区广大观众所熟知和喜爱,排演话剧140多部,创演剧目20多部,为700多万观众奉献过7000多场演出,也为中国戏剧界培养了一批知名编导。

上世纪80年代,电影、电视、 KTV等大众娱乐消费文化兴起,话剧艺术受到冲击, “宝话”的生存空间日渐狭小。作品减少,观众流失,剧团无戏可排,演员收入可怜,一度只能以编排上演英雄模范人物事迹、各单位按上级要求包场观演勉强维持。

上世纪900年代, “宝话”转为差额拨款事业单位后,长期招不到新学员,现有演员已普遍步入中年。2011年与市歌舞团合并转企时,曾拥有150多名演职人员的“宝话”余下十几人,其中女演员仅3人,平均年龄在40岁以上。

2012年,宝鸡市创建“国家公共文化服务体系示范区” ,话剧团相应推出了“话剧月月演”惠民活动,排的第一部戏是《一个无政府主义者的意外死亡》 。宝鸡观众好多年没看过话剧,这场投入仅4000元的演出,让可容纳近200人的小剧场里座无虚席,免费前来观演的人群掌声与笑声不断。

此后的一年多时间里,“话剧月月演”坎坷前行,喜忧参半。

6000元排演的《我爱桃花》令观众赞不绝口,连演十几场意犹未尽,却因话剧团未能支付编剧稿酬,引来版权争议。导演冯子夏一再道歉之下, 《我爱桃花》编剧邹静之了解了情况,也以积极支持的态度申明底线:“我的最低要求是寄一张节目单。 ”然而,对于既不售票,也无专项经费的“话剧月月演”来说,宣传海报、节目单的印制都无法实现,只能通过QQ群、微博通知观众观看演出。

报纸糊墙,是“宝话”版《一个无政府主义者的意外死亡》的布景。首先是为了节省成本,不过冯子夏说,这个布景也有一定的艺术表现用意,他告诉记者,孟京辉版的这部话剧,布景材料用的是玻璃钢瓦、白铁皮。

演员排练话剧《傍晚发生的小事》。道具雪茄就那么几支,排练时不敢抽,演员把烟嘴裹上胶带,这样叼在嘴里就不会咬坏了。

演员排练话剧《我爱桃花》。古装是向宝鸡市戏曲剧院借的,现代服装是演员在地摊上,花十几元、几十元淘来的,还有的是演员从自己家里拿来的。

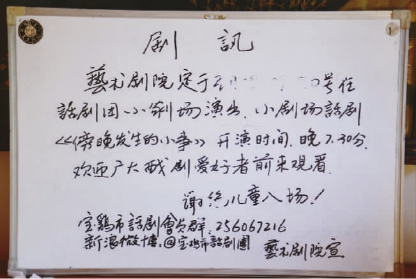

宝鸡市话剧团的演出信息就写在这样的宣传板上。由于经费紧张,他们没有钱去印制节目单和宣传海报。

话剧团人手不够,排演《原野》时,借了3名在校大学生当演员,戏排了3个月,借来的演员每人仅有300多元演出补助。这部戏投入3000元,演出近20场。扮演金子的演员是友情出演,找到合适的工作后远赴他乡,话剧团无力挽留,“宝话”版《原野》由是绝响。

几千元排演一场话剧是什么概念?话剧团编剧张骥透露,正常情况下,包括演员劳务、舞美、道具、场租费用在内,排演一部话剧投入在20万元至40万元左右,更大规模的投入达到百万元也不稀奇。

这回排演《傍晚发生的小事》 ,全部花销不到2000元。全剧只有2个演员,每人只有30元演出费,其余的钱用于布置舞台:一个获过诺贝尔文学奖的作家的书房。

“为了显得高大上,狠下心来买了3块土豪金的遮布,花了600元。 ”导演冯子夏掀起“土豪金”的一角,展示出“高大上”的真面目:书桌、沙发、酒柜都是用道具箱、木板搭的。

“镜框、烛台、雪茄、佩刀,都是网上淘来的,花了几百元。 ”冯子夏如数家珍。

“这块黑绒布,上次排演《原野》 ,是挂在后面的,这次当了地毯,有点心疼。 ”冯子夏怕排戏时把布踩坏了,在“地毯”上又铺了一块旧帆布,演出时再拿开。

道具雪茄就那么几支,排练时不敢抽,吴世奎把其中一支的烟嘴裹上胶带,这样叼在嘴里就不会咬坏了。再看马虎虎的一身装扮,衬衫领带是向话剧团女演员郝振方的爱人借的,呢子大衣是冯子夏的。

演员从自己家里找道具,花自己的钱置办行头,扛来自己公司的设备帮衬演出,这都是常有的,话剧团仅存的十几套衣服,古装是向宝鸡市戏曲剧院借的,现代服装都是几十元的地摊货。

这不是最难的,难的是没有人。话剧团目前一共有10个演员,人手实在不够时,编剧、灯光都上阵,选剧本不得不挑,性别、年龄都受限制,再考虑到节省成本,能演的戏多是只有两三个角色。马年春节前夕,话剧团排了一台小品晚会, 9个演员出演6个小品,每个演员饰演3个角色,两个小品之间演员更换服装都成了问题。去年7月,话剧团上演《哈姆雷特》 ,情节需要若干背景人物,除了向歌舞团借来几个舞蹈演员,话剧团负责人、从未演过戏的工作人员也站上了台。

而更难的是连戏都不能演。话剧团的铁杆观众吕立峰仍然记得去年10月底,十几个观众和话剧团导演、演员,一筹莫展围坐在小剧场昏灯之下的那个秋凉之夜—— “话剧月月演”停演了。

事情是这样的,去年8月,市里对各单位创建“国家公共文化服务体系示范区”工作进行验收,话剧团为此连演《我爱桃花》 《原野》两部大戏,验收完了,仅有的一点钱也花完了,相关负责人只好要求话剧团停止演出,全体演职人员“被休假” 。

一连两个月没有演出消息, QQ群里观众催个不停,冯子夏扛不住追问,终于向观众说出了实情,并邀请大家来小剧场共同探讨“宝话”的未来。

“演员应该是有光环的,看着几个一上台就眉飞色舞的演员,在我们面前倒苦水,心里很不是滋味。 ”吕立峰说。

最后,还是热心的观众给市文广局、分管文化的副市长打电话、写信,询问“话剧月月演”的事,引起了市里的重视。

很快,编剧张骥接到了市文广局艺术科工作人员的电话。这个电话向话剧团说明了两点,一是“话剧月月演”还要坚持,二是惠民演出不能售票。同时,艺术科以目标责任书的形式,要求宝鸡市艺术剧院有关领导支持话剧团,从2014年起,每月至少公益演出3场,每年至少排演3部新戏,这才有了今年3月《傍晚发生的小事》的排演。

三

走在宝鸡市渭滨区新建路上,沿街两侧小吃铺子、日用铺子,一家挨着一家由西向东延伸过去,话剧团路就是这条街南面一支小巷子,窄而且安静,一不留神,就走过了。

大清早,巷口的早点摊烟熏火燎里冒着香气,面馆、文具店也开张了,有好几家原来是宝鸡市话剧团的库房,现在租给个体商家,租金用以维持话剧团水费、电费等日常开支。

站在门口,话剧团几个字草草支在大门上方,旧得看不出是红是白。走进小院,南面上了台阶,就是“宝话”以前的剧场,大约可以容纳上千名观众,上世纪八十年代末,话剧不景气,这间剧场就出租成了歌舞厅。又过了几年,市里消防安全检查,这座砖木结构的老房子因防火设施不过关,又没有修缮经费,已经彻底封禁,算起来,荒废了有十几年,门锁上生着厚厚的一层锈。

这几年话剧团排练、演出的小剧场,在小院的北边,爬墙虎遮了半壁,风一吹,露出满墙的斑驳,如果仔细看,还能看出屋顶上残破的“排练厅”几个字。

走上十几级台阶,跨入小剧场的门,这里还是上世纪七八十年代机关单位小礼堂的样子,青灰色水泥地面的过道,再进去是布满裂纹的阶梯,踩上去嘎吱作响,十几排木椅沿阶而下,从最后排到最前排,几步就走完了。

灯亮。电热壶里的水滚了。一天的排练由此开始。

化妆间里有点凌乱,不知什么戏里用过的旧服装挂成一排,唯一的桌子上堆满了杂物,道具箱横陈在屋子中央,马虎虎就坐在这只道具箱上,和吴世奎对台词。80后女演员张萍担任了临时化妆师。90后女演员梁晨跑前跑后,给每个人的杯子倒上热水。

张萍在剧中扮演一个身材姣好的女郎,只有一句台词。“当了妈妈以后,我的身材走形,体重曾经达到过170斤,同事经常笑话我。 ”每天一个鸡蛋、一杯酸奶、一个香蕉,张萍的“减肥餐”已经坚持了好久。她说:“我是一个话剧演员,不靠长相身材也能演戏,我们的戏没有多少人看,但我不能放任自己。 ”体重迅速减轻,身材也恢复了苗条,身体状况却不如从前。张萍说,我喜欢话剧,所以愿意付出。我很庆幸,我从事着自己喜欢的工作。

梁晨在剧中扮演一名只以剪影形象出现的少女,她央求导演冯子夏,能不能让我露个面?看上去还是个孩子,可她在《我爱桃花》里扮演过张婴妻,在《哈姆雷特》里扮演过奥菲莉亚,也算是话剧团的当家花旦之一了。

梁晨是从舞蹈专业毕业的,初来时对话剧一窍不通,第一次排练小品,导演让她做出像在找人的样子上台,她才发现自己娴熟掌握的舞蹈动作演小品一样也用不上,一时手足无措,站在台边急得直哭。

话剧团里的中年演员几十年前新来的时候,王建法曾是他们的表演老师,教他们分析剧本、理解人物,表演技巧、戏剧理论都学过。如今没有这个条件,人手不够,梁晨一来话剧团,就要“赶鸭子上架” ,情节不知怎么演,人物心理表达不出,只能从网上搜来其他话剧团演出的视频当示范。

《我爱桃花》里的哭戏,一开始哭不出来,哭了就收不住,演了十几场,一把鼻涕一把眼泪,嗓子哑了说不出台词,什么情况都遇到过,就这么磕绊着,摸出了点门道。“以前别人告诉我,哭不出来,就想想伤心事,现在不用想别的,只要记着,我是张婴妻,到了那句台词,就能哭出来。 ”梁晨说,她能体会这个角色,说到张婴妻的苦楚,她的眼圈都在泛红,可脸上还洋溢着快乐。

“当时偶然来这个单位应聘,没想到一干就是5年,演话剧能给大家带来快乐,能体会各种各样的人生,我真喜欢这份工作,我想到更远的地方去演出。可到现在,我还是个临时工。 ”话头一转,梁晨的喜悦暗淡了几分。

梁晨刚来单位时,每月工资560元,接近当地低保水平,到今天,工资也不过1300元,养老保险、医疗保险、住房公积金都没有。每场演出的30元劳务费,经常花在买道具、服装上,有时还得自己贴补。她和宝鸡市艺术剧院一年签一次合同,每年临时聘用人员有技术考核,每次都以为考核通过了就能解决待遇问题,所以一次次精心准备,朗诵、舞蹈、表演,只想着能给单位领导留下个好印象。考核没有结果,工作还要继续,梁晨学过舞蹈,歌舞团有活动,也叫她参加,经常是那边休息这边排练,这边休息那边排练,马不停蹄。

同学约吃饭,去KTV聚会,梁晨很少参加,因为“去一次就是好几场演出的钱” 。“我在朋友圈经常发我们演出的消息,我的同学都以为我成了大明星,只有我自己知道,我只是个临时工。 ”她说完这句,就说不出话了。再问一句,同学都找的什么工作?她已经掉下眼泪来。

四

剧中有这么一个设计,吴世奎扮演的考布斯从台上下来,一边说台词,一边沿观众席一侧过道绕到后面,再从另一侧过道走回台上,但是观众席后边的窄过道上,有一段地板嘎吱声尤其厉害,影响戏剧效果,导演和演员商量,最终放弃了这个想法,考布斯只好从一侧过道走上去再走回来。

小剧场里这样的尴尬有很多,比如舞台后面,有一条供演员穿过,到另一侧候场的小缝。说是“缝”一点也不夸张,这里只够一个人侧身通过,沿途伸手不见五指,陈年杂物堆放在两侧,演员如果跑得急了,保不齐就要出危险。

剧场里没有地方安放控制灯光、音响的设备,演出时,灯光师就在观众席的角落里操作,不得不占用几个观看演出的座位。

地方小,条件简陋,还要和歌舞团共用。

正式演出就在晚上七点半,在最后一点排练时间里,表情、动作、台词琢磨得细致,下午三点多,还没排到剧情的一半,赶上了歌舞团为基层艺术培训录制视频资料,艺术剧院院长、原宝鸡市歌舞团负责人杨兰,带领舞蹈演员、歌唱演员来到小剧场,把舞台上的布景移走,架好摄像机,调试音响,演员们准备上台。在一片忙碌中,冯子夏、吴世奎、马虎虎便转到观众席间继续排练,最后,由于剧场内喧闹,不得不转到小院里。

“我们单位就这么一个能演出的地方。 ”杨兰一脸无奈,她说,目前宝鸡市艺术剧院生存发展的最大制约是剧场。

文化体制改革后,国家按照2009年的基数给予宝鸡市艺术剧院的差额拨款,现在维持不了70多名演职人员全年的工资,工资拖欠会从每年10月一直持续到次年3月。歌舞团参加企业年会演出等商业活动的收入很难固定下来。这群以演出为生的人,没有演出场地,养活不了自己。杨兰说,不是没有申请过小剧场的维修经费,但这类申请因各种原因往往不予立项,即使立项,资金也不一定能到位。“在宝鸡市,条件好的剧场,场租费每场上万,我们租不起。 ”

最近,艺术剧院正在整合话剧团和歌舞团的力量,排演儿童剧《白雪公主》 ,准备在“六一”儿童节期间推出,售票30元至50元。杨兰认为,两个团合并为一个单位,实现了人才和资源的互补,儿童剧有“大手拉小手”的观众群体作为市场保证,将来走进校园、社区,有可能为艺术剧院开辟一条创收之路。

但在张骥看来,儿童剧的情节和表演,虽然是话剧团擅长的,但话剧团目前没有能力排演儿童剧,人少、年龄偏大,是主要原因。歌舞团的演员虽然年轻,也有表演基础,但要真正成为儿童剧的演出力量,还需要长足的戏剧专业培养。

在创收问题上,单位里一直存在着两种截然不同的声音。有人认为,现在每场公益演出,其实就是赔本赚吆喝。虽然国家对公益演出有每场1500至2500元的补贴,但远水解不了近渴,这种情况下,话剧团就应该售票,哪怕票价低一些,能把水电费赚回来也好。

但另一种意见认为,“宝话”正在争取观众、扩大影响的阶段,售票会把一些潜在的观众拒之门外。在宝鸡看一场电影25元,如果“宝话”的票价低至10元,这座城市未来的话剧市场都会受这10元票价的影响,其他话剧团来宝鸡演出,“宝话”想走出去,票价问题都会成为很大的阻碍。

事实上,去年演出《哈姆雷特》时,“话剧月月演”曾经尝试售票,每张票30元。话剧团有很多铁杆观众,吕立峰一个人买了13张票,邀请朋友来看,有的观众买了好几张票,重复观看。可是,张骥回忆这次尝试,觉得是失败的。他说:“宝鸡这个城市,文化消费观念还不成熟,免费观演会有很多人来;我们的QQ群现在有将近500人,真正愿意掏钱看话剧的也就是这些。演员花一两个月的时间排一场戏,免费演出能演六七场,售票演出只能演两场,还坐不满,这对演员付出的心血,是不是很大的浪费?我们售票演出了两场,发现这个问题,可戏还是要演,所以又改成免费的了,可是这样一来,前两场买了票的观众,不是被当了一回傻子吗? ”

在宣传上,“话剧月月演”还处在口耳相传的原始阶段,铁杆观众拉朋友来看演出,朋友再拉朋友。吕立峰前后一共带来过三四十位朋友观看“宝话”的演出,看过的人几乎都成了“宝话”的粉丝,但这种形式传播力非常有限。

张骥认为,宣传乏力现已成为“宝话”发展的瓶颈,他说:“宝鸡虽然不是一线城市,但有一群人想让宝鸡老百姓也能像北京、上海的观众一样欣赏到话剧,我相信那些在酒吧里消磨时光的年轻人,如果知道这座城市还有话剧这样一种文化消费形式,他们一定会来的。 ”另外,有关“话剧月月演”的新闻宣传,往往是以“八股文”的形式呈现,见诸报端常常是以“为贯彻” 、“为创建”等套话开篇,年轻人从中感受不到话剧艺术的魅力。

吕立峰也感觉到,目前的宣传方式比较传统,无法像很多一线城市那样,赋予话剧一种大众文化的时尚感,这是新世纪以来很多大城市话剧市场持续升温,而宝鸡的话剧市场却迟迟没有“火”起来的原因。“为什么不能在宝鸡火车站、在市民中心广场的大屏幕上花10秒播放一些‘宝话’演出的片段?为什么不能在商场、超市辟出一平方米的空间立一个广告牌?公益演出没有能力花钱打广告,制作一个广告牌,可能会花掉排演整部戏的经费,但我们希望能有人在这方面帮助我们。 ”

宝鸡盛大户外广告传媒公司曾提出合作意向,希望能以灯箱广告等形式免费宣传“宝话”的公益演出。冯子夏说:“我们的想法很简单,只要能让更多人知道‘宝话’ ,就心满意足了。 ”现在,盛大和艺术剧院还在商谈这项合作。

五

不到七点,话剧团平日冷冷清清的小院里熙熙攘攘,满满都是等待演出开始的观众。这次话剧团采取免费领票、凭票观演的形式,印了3天的演出票,几个小时就被一抢而空。QQ群里呼朋引伴,领到票的,兴奋地准备入场,没领到票的,也想在过道里抢个好位置,以便站着观看演出。

“像小剧场话剧这样有特色的艺术形式,在宝鸡很少见,大家一般的娱乐形式就是唱唱卡拉OK、看看电影,我第一次看他们的演出也很吃惊,没想到他们演得那么好,更没想到他们是那么举步维艰地硬撑着。 ”吕立峰谈到一年多来的观演经历感触颇多。“他们选剧本很困难,面对一部戏,首先想的是角色有没有人能演,导演冯子夏曾经开玩笑说,这个角色让我舅舅演,那个角色让我舅妈演。他还问我,如果有合适的角色,你愿不愿意演?我说,我愿意。他说,没有钱。我说,这不是钱的问题。 ”

像吕立峰一样,很多观众听说“宝话”没人,纷纷踊跃报名:“什么时候分我一个角色? ”“什么时候让我跑个龙套? ”听说“宝话”没钱,总有观众热情地问,你们需要多少钱,我们来集资;总有观众诚恳地说,你们什么时候交不上水电费了,我们捐也要捐出来。

每月演出预告一发布,很多观众一下子就订10张票、 20张票,而且拍着胸脯保证,“肯定一张都不让它浪费” 。看过“宝话”演出的人,都希望在宝鸡这座小城市里,话剧的星星之火能烧得更旺、更久。很多人看过第一次,就问下次演出是什么时候,而不问下次演出是什么内容。

导演冯子夏觉得,现在最要紧的不是钱。“给我两三千块,我也能排出一部戏来,但是我想让我们现在所做的事情,能更稳定地持续下去,我在寻找能保证话剧团房租水电、人员开销不短缺的一个办法。 ”

冯子夏想出了开办戏剧学习班的方式,招募业余戏剧爱好者,由话剧团为他们有偿培训,并让他们参加排演,争取每半年出一部成果。但以现在的人员条件,这个想法距离实现,还有些遥远。

“他是个戏痴,没有戏活不了,在家里除了话剧就是电影。 ”每次演出必来列席的冯母不无骄傲地说。“我觉得他有点傻,总挑难演的、难排的戏,总想把外边的好东西引进来,让宝鸡老百姓感受到一线城市的文化气息。他甚至和我说,要是能排上七八部戏,他就可以搞个艺术节了。 ”

夜幕降下来,小剧场的门打开,里面灯是亮的,门前人来人往。工作人员开始检票,观众陆续入场,今天的观众比往常都多,不一会儿,小小的剧场里坐满了,也站满了。揣着宝鸡市话剧团十几个人的理想,“傍晚的小事”开演了。导演在台下,捧着小本记录下次排练需要调整的细节。

冯子夏说,一时没找到出路,那也得往前走,反正不能停下来。

(本文摄影 张骥)