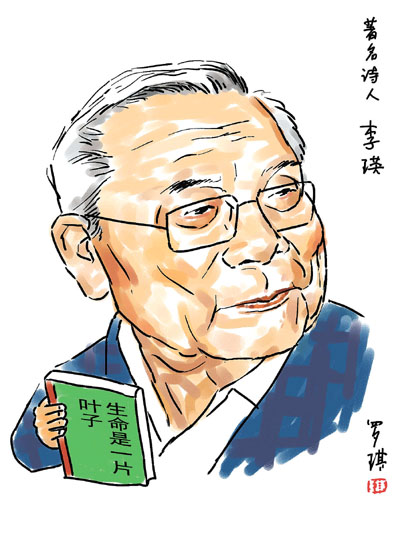

诗人李瑛 罗琪 绘

惊悉李瑛老师不幸病逝,心中无比悲痛。因为他生前,我曾经多次面对面地受教于他,而且陪同他一起跋涉过十分艰苦的青藏高原。

我是上世纪60年代读中学时就知道诗人李瑛这个名字的。而且那时就读到李瑛十年间的合集《红柳集》 。随着诗人光未然在《红柳集》序言中的指引,我将这本书一页一页地翻开,顿时便被引进天南地北五光十色的各种画面中。给我印象最深的,自然是李瑛歌唱战士的作品。在诗人眼里,战士的站岗、潜伏、巡逻、训练,边关的日出、哨所的夜月……每一幅动人场景、每一个微小细节、每一缕稍纵即逝的思绪,都充满着诗情画意。李瑛将它们略加剪裁和提炼,就成了一首首构思奇巧、感情深挚、想象清丽、文笔优美的诗。

1968年春天,我也成了解放军战士。一度军营的文化生活比较单调。然而就在此时,我读到李瑛的《红花满山》 ,真仿佛从众多清浊不一的溪流中品尝到一股玲珑剔透的珍泉……以至几十年后,从写散文诗开始文学创作的著名作家王宗仁回忆起当年的情况,竟“英雄所见略同”地说:“我那时读到《红花满山》 ,也是禁不住惊叹:‘真想不到世界上还有这么好的诗!当时众多青年作者,几乎都是以李瑛的那几部诗集作为写诗的蓝本。 ’ ”

上世纪80年代初,我正在部队基层工作,每天考虑的问题与文学相距甚远,但由于一个难得的机遇,在人生的轨道上小小地转了一个弯——到鲁迅文学院参加了第7期的学习。

当时,这所文学殿堂还叫中国作家协会文学讲习所。第7期的学员基本上都是各省、市、自治区文学期刊的领导。讲习所给每位学员都安排了一位辅导老师,由教务处的刘晓珊老师(八一电影制片厂著名编剧史超的夫人)负责安排。一天我问:“我的辅导老师是谁? ”

“是李瑛同志。 ”她平静地回答。我却大吃一惊。谁不知道,当时李瑛不仅诗作正如日中天,业已形成一个很大“流派” ,而且正准备接替刘白羽担任总政文化部部长。

但曾经在总政和《人民文学》工作过多年的刘晓珊,还是专门陪我和陈秀庭( 《鸭绿江》的诗歌编辑)一同到解放军文艺出版社和李瑛并不宽敞的书房里两次听诗人谈诗。

那两次,李瑛谈得很多,也很投入。他说:“我热爱诗歌,从中学时代就开始写诗。 ”他回忆起抗战胜利那年,他考进北大中文系。解放战争开始,北大学生分成两个阵营。他参加了进步组织,加入了中国共产党,把解放区的作品偷偷带进来,找地下印刷厂请工人半夜排字印刷,把《新民主主义论》印成传单散发……他的诗《歌》 ,就诞生于北平学生运动高潮中。

在几十年的创作生涯中,李瑛出版数十本诗集,写下一千多首诗歌。他总在思考,自己这一生,和时代、和祖国,和诗的关系。他写过这样一首《关于我自己》 :“假如没有祖国/我可能只像山上滚下的一粒石子/我可能只像半空游荡的一缕轻云/我可能只像草尖垂落的一颗露滴。 ”

后来,李瑛又屡次上过前线。在朝鲜战场,他写下诗集《战场上的节日》 ;在东海前线的工事里,他写下《寄自海防前线的诗》 ;在广西十万大山的哨所中,他写下《红花满山》 。

李瑛不能忘记1979年3月的老山前线,在等待冲锋的战壕里战士们的谈话。他们畅想着胜利后想干的事,背后是祖国,前面是敌人。有一个战士是学地质的大学生,在前线捡到一块沉甸甸的木化石,一直背在行囊中。执行任务前,他交给李瑛保管。战友再也没回来。后来这块黑色的木化石就放在李瑛的书柜中,抬眼即见。

经过长期反复地深入部队生活,李瑛逐渐由一个学生转变为一个战士。也正是在多年的军旅生涯中,李瑛把诗看成是自己的第二个祖国,下定决心要对诗歌作毕生执著的探求。他认为自己的诗属于当代的中国,但首先是属于军旅的。

1976年1月8日,周总理逝世。李瑛连夜写下《一月的哀思》 ,泪水打湿了稿纸。他把这首长诗默默地藏在抽屉底层,直到这年深秋才在《光明日报》发表。这首诗,说出了那个年代每一个正直的中国人想说的话。

李瑛谦虚地自述:“我走过了一条曲折的探索的道路。可以说,直到今天,我对写诗,仍然是在进行学习和尝试。许多不了解情况的人,可能认为我的道路很顺,其实在我过去的几十年岁月中,曾经受到过委屈,有过不短的被侮辱与损害的经历,也曾有过心灰意懒;这之间,我曾几次决心辍笔,但最后还是坚持写了下来。我常常想,一个人的生命历程,也许不幸的总和要远远超过幸福的总和。在我从事创作的这些年来,倒是一些不利条件和因素从另一方面帮助了我……每天,常常只有短暂的中午和不多的夜晚是我所仅有的写作时间。需抓紧等车、排队、上下班骑车途中等短暂的时间,随时进行观察和思考。时间长了,便养成自己在任何情况下都可以不受干扰、能够专心致志地读书写作的习惯。我年轻时,曾长时期的每夜只睡三个小时而白天并不感到困倦。对于我,每一天都是新的起步和开始。 ”

1994年夏天,总后勤部政委周克玉上将邀请李瑛去青藏高原采风,有关领导安排我陪同,使我得以又近距离地接触诗人,听他谈诗。其时,正逢铁路运输的“热季” ,火车票十分紧张。费了很多周折,才买到硬卧车票。我真担心李瑛这样的大诗人能否承受“艰苦”的条件。谁知跟他一说,他丝毫也不介意,反而宽慰我:“我们都是当兵的,有卧铺不就很好了吗? ”

火车站人满为患。前来送行的诗人的女儿小雨和女婿高新生手拉手结成屏障,才使年近古稀的李瑛有了一个小小的“安全岛” 。就是在人声嘈杂的候车室里和轰隆隆震响的硬卧车厢里,我们“闹中取静” ,开始了一场行程几千公里的诗歌漫谈。

我望着月台上潮水般从身旁涌来涌去的人流,问诗人:“在我印象中,你每出去一次,似乎都可以写出一部诗集,那么它们是怎样完成的? ”

李瑛沉思着说:“我的每一首诗,都是生活的慷慨赠予。但是创作绝不像旅行那样轻松和舒适。创作是一件十分艰苦的事。其实,并不是我每一次外出接触社会生活,拥抱大自然,回来后便都可以很轻松地写出一本书,更多的情况是我总要反复地观察、分析、思考和发现,总要不断地研究和积累对社会生活的认识,积累经验和感受。几十年来,我几乎每年都要结合工作,尽可能到生活中去,到部队基层去,去感受时代的脉搏。 ”

这是李瑛,也是我第一次来到世界屋脊。在高原工作了十几年的火箭军某基地的司令员朱坤岭少将,动情地向李瑛介绍,就是在这块土地上,我们基地有十几位军级干部因高原反应而不幸早逝。但广大指战员依然真诚地热爱着高原、坚强不屈地守卫在高原,深信只要我们生活和工作在这里,本身就是一种能影响世界的威慑力量。说完,便诚挚地建议诗人一定要去看看高山牧场:“到了那里,你们便会看到绿色,发现生命,找到诗……”

于是,我们分乘两辆小公鹿般矫捷的北京吉普,疾驰在奔往牧场的公路上了。公路两旁是一片望不到头儿的草滩。这片早先荒僻得出名的地方,如今却布满高压线的铁塔、闪亮的水渠、新栽的林带……

临近牧场的小山包上,屹立着一个小小的哨所。岗楼外,微风摇撼着簇簇野花,仰视着火一般燃烧的太阳。野花无疑是坚强而美丽的。它们日复一日地随着风,随着雨,随着雾,混合着野草的气息,散发出沁人心脾的脉脉清香。这使我不禁吟诵起李瑛在《红花满山》卷首的题记:“看那满山满谷的红花,是战士的生命和青春。 ”

哨所的小院内,只有一排简朴的平房。全体战士集合起来,也只有五六名。我望着那一个个壮实的青春的身影和纯朴的憨态,越发觉得他们实在可爱。

这无意的叩访,使李瑛了解到高原战士的新生活、新感受。可以说它单调、枯燥,但李瑛感到这单调和枯燥中又蕴藏着难得的纯净与丰富多彩。李瑛格外兴奋地说:“和战士们在一起,我不相信自己的青春已经逝去。 ”

我想,这或许也是他的创作热情与活力一直得以延续、成为中国新诗史上持续不断地活跃了整整半个多世纪这一“特殊现象”的原因之一。

谁说缪斯只钟情于青春?诗人写给祖国的情歌一唱就是八九十年,沧桑而又年轻。