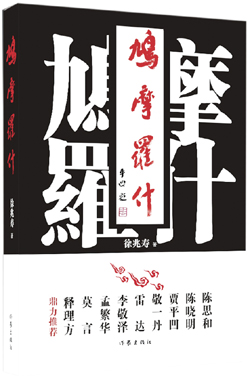

鸠摩罗什画像 郑彦英 绘

2011年一个秋天的中午,在上海复旦大学那间九平方米的屋子里,我不经意翻开了《金刚经》 。它的扉页上赫然写着“姚秦三藏法师鸠摩罗什译” 。鸠摩罗什?我家乡人啊。在我故乡武威不是有他的舌舍利塔吗?原来他就是翻译《金刚经》的法师啊。很小的时候,父亲带我到城里拉粪,我们的定点粪池旁立着一高塔,古老,突兀,极不协调,便问父亲,那是什么。父亲瞥了一眼,说道,噢,那个啊,罗什塔。便再也没有进一步的解释。后来知道,父亲也再说不上什么了。上师范时,每次骑自行车去乡下家里时,都能远远地看见那座塔,被公安局的办公场所包围着。此后经年,我在兰州学习工作,即使后来知道那就是鸠摩罗什的塔,但也未曾与我本人联系到一起。

那一天中午我第一次读完了《金刚经》 。那是我第一次远距离凝视鸠摩罗什和理解他。原来他如此伟大。他的身躯里矗立着一部伟大的经典。过去我竟然如此无知!

那年春节的时候,我站在鸠摩罗什寺前,久久地凝视着那尊塔。我数了数,十二层高。我问一同来的朋友,为什么是十二层?他说,因为佛陀的塔是十三层,他总不能和佛陀一样高。十二层。在人间拥有十二层塔的人有几人?我深深鞠了一躬,便离开了那里。那一年,我开始写一本丝绸之路上的佛教文化传播的书。这是今天丝绸之路上最伟大的遗迹。在这本书中,我起了一个念想,即通过写三座寺窟和三位高僧大德要把佛教传到中国并对中国文化的影响完整地呈现出来。在写完敦煌莫高窟、麦积山石窟和白马寺后,便开始写鸠摩罗什、法显与玄奘。

第一个写的就是鸠摩罗什。在此之前,在写敦煌、麦积山石窟、白马寺的三篇长文《敦煌之光》 《佛道相望》 《白马寺的天空》中,我已然花了数月时间把佛教为什么融入中国,中国为什么需要佛教,佛教到底影响了中国什么,以及佛教与道教之争都基本上梳理清楚了,同时,我试图还想写佛教对于今日之中国和世界还有什么重要意义。也就是想回答一个问题,我们今天还需要佛教吗?

那时,我正在四处讲孔子,讲中国传统文化。我曾一度以为,此生能讲好孔子就不错了。谁知,我竟这样遭遇了一代高僧鸠摩罗什,开始对佛教进行了研究。花了整整几个月的时间,我完成了三万多字的《鸠摩罗什》 ,但令人颓唐的是,它充其量只能是一篇文化大散文而已。我感到了极大的虚无与空乏。我问自己,难道那个时代的一代高僧竟然如此匮乏?就这样可以草草了事?

我重新开始研究那个时代,慢慢地,我发现了很多问题。比如,在今天的人们来看,鸠摩罗什只不过是一个和尚而已,他有什么值得推崇?但我研究发现,在那个时候,中国并非像今天我们想象中的那样是一个完整的国家,其意识形态也非我们想象中的是儒家传统。那时,正统的皇室在江南,是东晋。前秦和后秦被史家记为“伪秦” ,都是北方少数民族建立的王朝,其意识形态非常复杂。前秦皇帝苻坚虽用了一些儒家知识分子,但信的是佛教,后秦皇帝姚兴也是如此,他认为佛教是“御世之宏则” 。所以,在“伪秦”那里,意识形态是佛教,与东晋的儒教形成了共生关系。若是在佛教界找一个精神领袖,那自然就是西域的鸠摩罗什,与我们今天所想象的方外之士的和尚是天壤之别。发现这一点后,我突然觉得那三万字不过是人云亦云,有什么可发表的意义呢?必须重新叙述这位了不起的人物。这就是第二稿十二万字的跨文体著作形成的一个重要原因。它使我重新理解那段历史。

还比如,写作的方法。有一天中午,我看见给我们家做饭的杜姐正拿着我的书稿看,便问她,杜姐,你觉得怎么样?她说,写得非常好,我看得都入迷了,都想出家了。我惊道,啊……我又问她,有什么不好的地方吗?她说,有些地方我看不懂。我知道她说的是哪些地方。

从《古老大海的浪花啊》到《非常日记》 ,再到《荒原问道》 ,我都把我的读者锁定在知识分子群体,甚至把《荒原问道》的读者一度圈定在博士以上水平, 《鸠摩罗什》又遇到同样的心理。但是,杜姐的话令我反思。为什么不能给大多数人写一本书呢?

那天夜里,我睡不着,便开始看《妙法莲华经》 。经中讲了好多故事,其中一个故事是一位父亲如何用妙法救自己的儿子的过程。我终于知道,佛教中的“方便之门”“妙法”乃人类传播学中最重要的思想。 《金刚经》一般人怎么都读不懂,但怎么办呢?没关系,佛教中的菩萨用了另外的方法,那就是文学的方法,讲故事。

那一夜,改变了我对文学的认识。

我不能再让自己的文字短暂地流行于一个小众的圈子,我要让它们抵达更多人的心灵。同时,我要重新让我的文字拥有光辉,它必须照亮阅读者的心脏,否则,它就是黑暗的,矫情的,真正无用的,甚至是污浊的。

于是,那一夜,我做出一个大胆的决定,扔掉那自以为是的十二万字,重新写,用故事的方式来呈现一位大德高僧的一生,写出他的光辉来,让他照亮读者。这就有了现在的四十多万字的长篇小说。

小说出版后,我选择到武威开首发式。当我在武威一次又一次地演讲时,我都情不自禁地说,我是来还愿的,我欠这片土地一篇忏悔的文章,我欠祖母一次恸哭——是的,没有我的祖母,这部小说就缺少了情感的动因——我也欠这片大地上流行千年的佛教精神的一次认领。我说,我相信此时此刻,在窗外,我的祖母在倾听,罗什大师在倾听,凉州的山川、河流在倾听,同时,我也相信,还有我们看不见的三千大千世界里的有情众生也在倾听。

是的,从此以后,如果有人要问,你为什么写作,我愿意回答:既为自己,也为一切有情众生。

相关链接

徐兆寿小说《鸠摩罗什》:

写一部大多数人能懂的书

《鸠摩罗什》 徐兆寿 著

中国作家出版社2017年9月出版

本报讯(记者 何瑞涓) 1月7日,“古典传统与现代书写”《鸠摩罗什》分享会在北京召开。西北师大传媒学院院长、甘肃省当代文学研究会会长、 《鸠摩罗什》的作者徐兆寿与中国作家协会党组成员、作家出版社社长、评论家吴义勤,鲁迅文学院常务副院长、作家邱华栋,北京师范大学文学院教授、评论家张柠一起,就《鸠摩罗什》的创作和意义、传统的继承与现代化书写,与读者进行了面对面的交流。

鸠摩罗什是魏晋南北朝时期的著名佛经翻译家,同时也是大乘佛教引入中国的佛学大师。在长篇小说《鸠摩罗什》中,作者身临其境地描绘了一代高僧鸠摩罗什如何来到中国传播大乘佛教的心路,第一次将佛教如何与儒道两家融合成为中国传统文化的一部分并走进寻常百姓精神生活的历程用小说的方式揭示了出来。北大中文系主任、评论家陈晓明说, 《鸠摩罗什》是中国西部文化的刻碑之作。中国作协副主席、评论家李敬泽说,西部是一块需要阐释且正在阐释的荒野,在荒野上徐兆寿不停地行走、叩问,确立着他的精神世界和文学脸孔,绘制一块新的世界镜像, 《鸠摩罗什》即是镜像中那块被智慧之光照亮的镜片。

从《荒原问道》到此次推出的《鸠摩罗什》 ,徐兆寿一直在“知识分子式写作”的道路上寻求更多探索。在分享会上,作者徐兆寿与读者分享了自己创作这部作品的缘起和过程,祖母吃素,行善积德,给予他精神上的指引;读哲学著作,直到翻开《金刚经》 ,开始瞩目西北荒原,回到故乡,扎根大西北;写《鸠摩罗什》原来是作为学术传记写的,后来却转向民间,走向普罗大众……吴义勤指出,这本书是作家出版社作为“一带一路”主题出版的重要作品,到目前为止关于鸠摩罗什的史料记载非常有限,这部作品不仅具有文学价值,还有历史学和人文学的价值。大道至简,《鸠摩罗什》厚重而好读,将文学还以文学,将线索之外、人物之外的东西都剔除掉,回归简单,让故事更故事,将“启蒙者”的姿态放下,这对于一个作家来说是非常不容易的。张柠认为,写鸠摩罗什这一选题是件非常冒险的事,因为他是个非常有传奇色彩的人物。学者写小说,与作家相比,有优势和劣势,这部作品在细节的想象和把握上不输专业作家。为了这部作品,徐兆寿阅读了有关鸠摩罗什的资料、大量佛经和史料文献等,他的想象就是建立在这个基础之上的。邱华栋指出,徐兆寿创作《鸠摩罗什》的过程告诉我们,文学创作需要我们不停地打开自己,洞见自己,保持生命的丰盈。