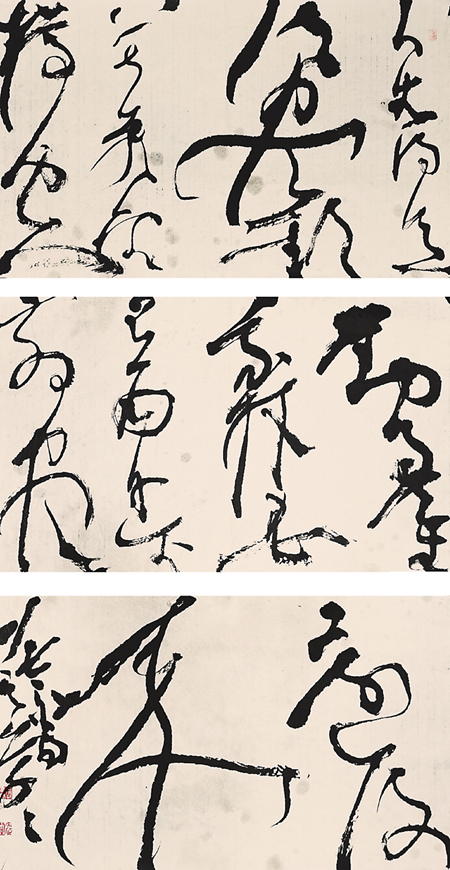

张春晓草书作品(局部)

张春晓的书法,既注重笔法、结体,也注重势、韵、神、境的意象表达。这就是说,在创作中,他既能遵循传统的笔法、笔意、形势,进行文字内容的书写,也追求章法的图像(或曰美术化)效果表达,以使书法图像吻合现代人对其所生存着的私密的或公共的空间的视觉需要。从而,使书法成为情感表达、身份认同或思想联结所需的载体。

张春晓初学书法,以“乱真”态度临摹过若干年颜真卿《麻姑仙坛记》 《东方朔画赞碑》 ,嗣后,又以此种态度下大力气临摹过《散氏盘》 《毛公鼎》 《张迁碑》 《石门颂》 《西狭颂》等不同风格的金文汉碑,又深研过《石门铭》 《龙门二十品》等魏碑经典,奠定了其后来继续学习王羲之、张旭、怀素、黄庭坚、王铎、何绍基等行草书法的坚实基础。

对古代文化遗产,张春晓有过大量的“乱真”式的临摹训练,目的是进入先贤的“共时”状态,通过文本遗存与古人同行,与圣贤的心灵进行沟通,从而对书法“本体”有一个真确的认知。初入书坛时,在对书法史认知的共时状态,张春晓的临习是多方面的,不仅仅是真、草、隶、篆,还有简牍、章草以及楼兰残纸、生活器皿上的文字那样的民间书法;其次,在对书法史认知的历时状态,他还对书法与现代人的生存空间,以及生活方式、精神诉求、情感取向进行从实践考古到实践实证的探索和研究。在他的作品中,我们可以看到,他既注重对传统的笔法、结体乃至章法的总体气象、境界的探索和研究,也能够如刘熙载所说的那样,在“释智遗形,超鸿蒙、混希夷”状态,以“精神建筑师”的态度,让书法的书写具有结构主义符号学特征。这是一种不离书法本体,在抽象继承的层面,在审美想象淋漓尽致的自由发挥中,于多元的书法生态群落中,对书法进行的以追求书法本体为目的的创意性重建,以此找到自我书法的立足之地。

在西方的语言学转向中,结构主义和符号学是非常重要的方法论。这一方法论应用于中国书法之所以可以不违背书法本体规定性,而使书法能在更高的层次上不离中国文化传统,展现书法本身的特有的文化魅力和力量,是因为书法作为较高系统的文化形态,是能够汲取、同化同等高度或者较低系统的文化思想的。譬如,在中国古代,郭象的“独化论”与裴頠的“崇有论” ,作为方法论,便是提挈如是的“结构主义和符号学”服务于书法的“文之枢纽” ,它们能够使古汉语中的系统的书法要略在现代汉语中重新闪烁光辉。

作为一种艺术形式,书法当然会与社会意志有关,但本质上,书法却又是个性审美意志与审美理想的表达,是书写者独立之精神、自由之意志的一个载体。张春晓这一代人,立足结构主义符号学重建,是有可能对中国古代的“空”“无”“是”等思维方法论,进行与书法的技术性表达息息相关的重新审视与进行突破性理论建构的。结构主义,是石涛所说的“无我自有我在”的“在混沌里放出光明” 。符号学,有3个核心概念,即元语言、相似性和标出,所以,张春晓能够在书写实践时,面对复杂的、多元的、古今中西纵横交错的书法资源,在“空”“无”“是”等观念的中介下,借助“将欲全有必反于无”“无中生有” ,进行不违书法本体共性的个性化创造,所以他的书法,虽然变古趋今,但以“气”为本,以书法洗心、明志是不变的。他的书法,如《张春晓草书廉颇蔺相如传》 《丘壑鸾鹤》 ,即是在如是思维方法中介下创作出来的。

当然,书法的解构和重建,在形态学上不会是一元独尊的。张春晓的探索,无疑应该是当下多元的、多边发展的书法风格的趋势之一。在原则上, “绝对真理”是由众多的“相对真理”聚集而成的,所以作为绝对真理的书法的真谛,或说是书法的本体,是寄存在具有独立之意志、独立之风格见解、自我之特色属性的书法家创作的作品图像之中的——所有的艺术家,都是时代的产物,对张春晓这一代学人的探索和成就,我们应该作如是观。

事实上,让书法归于“雅正”之途,正是张春晓这一代学人目前共同努力的方向。张春晓非常重视经典碑帖的临习,把它们看作是立身之本;也极重视谢云、王镛、沃兴华、胡抗美等当代书法家的艺术创作,把他们的创作成就看作是“子” “集”式的呈现。

《庄子·应帝王》曰: “吾乡示之以太冲莫胜,是殆见吾衡气机也……体尽无穷,而游无朕。 ”书法是寄托你、我、他的精神的家园。当欣赏者看到张春晓的书法的那一瞬,欣赏者的“视知觉” ,会身如庄子的大鹏徙飞南海进入画面空间,逍遥瞰览。这是元气淋漓的外在万象与缠绵悱恻的深情,借助神思所构成的文化境界。

书法家应当做好自己,努力攀登。在这个意义上,张春晓追求的是,笔法字态方圆二者兼顾,但字态以方形字形为主,笔法也以方折为主,回归到文字初始创造阶段,即回归到甲骨文笔法字态的方形方折为主的状态,进行图像塑造,可以把张春晓的书法看作是“书者界也”的现象学还原。在这个意义上,张春晓的书法,线条的跌宕起伏、回旋顿挫,但见气象不见字形,书法是平面切割的艺术,字中空白与字外空白交相辉映,构成一种视觉交响乐章,让欣赏者神游其中而充满无限遐思。