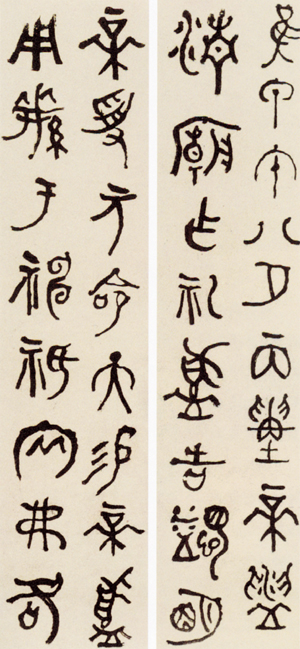

何绍基书法

碑学,即崇尚碑刻书法艺术,滥觞于宋,至清中叶日益转盛,特别是阮元倡导南北书派论、包世臣尊崇北方碑刻、康有为《广艺舟双楫》面世,其势如日中天,书法艺术折射出缕缕雄浑苍劲、闳伟博洽之光芒。至民国,碑学却弦歌不续,渐趋暗淡冷落,帖学又转而为上重卷波澜。学界普遍认为,造成这种局面是艺术审美风格轮替、碑学与帖学相颉颃之结果。碑学经过近一个世纪亢奋蓬勃,必然呈现桎梏窒息、碍滞板结之颓势,更有人集中指责康有为等人出于一己之私,通过对书法主观揣测、比拟附会来达到政治上变革之目的。这些分析固然切点中肯透辟深刻,但对这场声势浩大的书法思潮的阐述未免不够周全,其成因远不仅如此狭窄、简单与易辩。

书法家民族自尊促使对帖碑双重传承

民国时期是中国历史上的混乱时代,堪比春秋战国时期——内乱不绝、国破山河。从自以为世界强国一下跌入屡遭外侮、丧权辱国之状态,国民心理极度动荡,由此激起包括书法家在内的知识分子的强烈民族自尊。

面对世势,他们不再如过去史上书法家或苟全性命于乱民、归隐逍遥于山林,或躲进小楼以书法来顾自怜爱、怡情调适,或放浪形骸自戕自贱求得心灵超脱,而以自己才气、骨气直面惨淡人生,正视淋漓鲜血。客观上他们不再有文字狱般恐惧和衣食无着之担忧,这更使得他们壮志能伸报国有门,沈曾植有诗“风物萧条倚晚楼,离骚谁为解离忧” ,郑孝胥有诗“披书海国怀难遣,照影池波梦岂忘” ,都是书法家投身社会复兴民族之雄心宏愿。

这种民族自尊促使他们不再对书法遗产过分加以选择与批评,因为舍弃任何一种书法流派,就如同舍弃一片领土让人痛心疾首。于右任在《题标准草书》中说:“草书文学,是中华民族图强工具。甲骨而还增篆隶,各有悬针垂露。汉简流沙,唐经石窟,演进尤无数。章、今、狂在,沉埋千载谁顾!试问世界人民,光阴能惜,急急,缘何故? ”这种全方位全景式弘扬传统之理念,使得帖学再度成为“香饽饽” ,仅从数量上看,帖学书法家已明显超过碑学,吴昌硕、曾熙、李瑞清、谭延闿、于右任、章士钊等都倡导“融碑入帖”“碑帖兼治” ,重视帖学价值与意义。

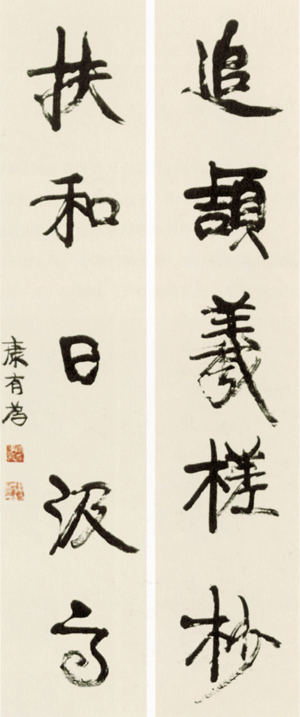

康有为书法

美学兴起使书法境界之说走向成熟

论民国书法,无法回避美学的浸染与熏陶。

如果说美学从属哲学,则发端于春秋战国,如果说美学相对有着自己清晰之逻辑依存与脉络体系,则显现于魏晋,如果说美学作为一门完全独立艺术,则花开于短暂的民国时期。龚自珍、黄遵宪等作出前期铺垫,至蔡元培、梁启超、王国维、丰子恺、朱光潜、邓以蛰、宗白华则达瓜熟蒂落之态,中国美学研究进入历史新纪元。王国维作为民国独立美学创建第一人,接受西洋美学思想洗礼,以崭新的眼光对先前艺术重新审视,他在《人间词话》提出著名艺术境界说:“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界” ,“言气质,言神韵,不如言境界。有境界,本也。气质、神韵,末也。有境界而二者随之矣。 ”而境界,实际上指艺术家艺术造诣、思想觉悟和精神修养所达到的标杆高度。宗白华则从审美心理、欣赏角度对中国文艺和美学作深入阐述,他从西方美学吸收有关美学本源、功利、结构、征候、类别等营养,创造性提出具有东方色彩美学构架,他认为:“中国的书法本是一种类似音乐或舞蹈的节奏艺术……中国音乐衰落,而书法却代替了它成为一种表达最高意境与情操的民族艺术。 ”以及冯友兰提出“艺术作品本然样子” 、丰子恺提出“气韵生动的现代寓意”等,都对民国书法艺术产生直接而重要影响。这些观点如同一根根铁索,将书法艺术从康有为“碑刻十美”“唐后书八丑”形式审美上,揽拽到具有无限魅力“境界”“意境”中来。

应该看到,民国书法对“境界”“意境”“移情”审视,并不是对魏晋“神韵” 、宋明“意态”等作出简单回归,而是对书法审美系统作出更高屋建瓴的鸟瞰鹰视,远远高于过去“风骨”“神采”“放逸”单一之论,这是后清时代“南帖北碑论”“尊碑抑帖论”所无法比拟也无法抗拒的。在这一澎湃美学思潮干扰与影响下,碑学显得原始与乏有生机活力,书法家视域从帖碑之争转向更广阔“境界”上,不是被动已成自觉,这从此时风格审美上就可说明。尽管同期书法家水准风格差异不大,但以“境界”新坐标衡量,时人还是将民国书法分出五大流派——吴昌硕派雄强朴茂、神气贯通;康有为派峻拔逸奇、胆度恢宏;郑孝胥派萧散宏放、孤行独往;李瑞清派清劲秀丽、刚柔并济;于右任派简练灵动、疏放朴实。以境界说话,以境界分门户,一时蔚为风潮。

考古发现焕发帖学新光彩

宋与清代碑学抬头得益于碑刻考古发现以及金石热兴起,而在民国时期,考古发现却意外站在帖学一边——瑞典、英、日、俄等国以“探险队”名义在我国西北边疆盗掘,从楼兰、敦煌、酒泉等处发现大量汉晋简牍。

从简牍文字与后期碑刻文字比对,时人惊异发现,碑刻与摩崖大多先由书法家先写好再由工匠镌刻而成,后仅因年代久远风化漫患,泐石失形,才形成苍茫雄劲之风貌。表面上,帖学与碑学风格为两个系统,但纯系“一娘所生” ,都是书法家毛笔挥就而成,风格差异来源于载体骨石金纸之迥与年代远近之别。从这点来看,清碑学书法家以碑刻为样板,在没有简牍出土证明之前,自圆其说也是一种迫不得已之选择。所以,针对康有为认为帖学几经翻刻原貌大损,沙孟海在《论书丛稿》对此讥讽“经过多次翻刻的帖,固然已不是‘二王’的真面目,但经过石工大刀阔斧锥凿过的碑,难道不失原书的分寸吗? ”

与西北简牍大量被发现相映成趣的是,民国前期敦煌莫高窟千佛洞中所藏卷轴,因佛龛倒塌而被人发现。卷轴分手抄和印本两种,其中以抄本居多。保存较为完好的是唐抄本,字迹十分清晰有样,风格并未受到外部书风衍变、时迭世移之影响。而从碑学兴起缘头看,本因历代书法家反复把玩帖学,使得风格退化趋于圆熟走向庸俗浅媚,康有为在《广艺舟双楫》中说:“自是四百年间,文人才士纵极驰骋,莫有出吴兴之范围者,故两朝之书率姿媚多而刚健少。 ”而敦煌抄本工美整齐,所以一经面世,就得到民国书法家广泛欢迎与推崇,也使民国时期出现一批向唐人取法的书法家,而且取得非凡成就。王同愈、赵熙、谭延闿等皆效法唐书,灿然于世。相反,碑学虽然理论喧嚣过甚但卓越书法家沉寂,有成就者寥若晨星,丁文隽在《书法精论》中还批评名家:“邓石如之平庸,包世臣之堆塑,张裕钊之造作,陶濬宣之板刻,李瑞清之颤涩,郑孝胥之偏颇” ,再加上此时科技发展,先进照相印刷开始传入并得到极大利用,唐代甚至魏晋书帖得以影印出版,较之传统勾勒更为逼真,这大大开阔书法家艺术视野,加深对帖学全面而深刻之认识。在此种种背景下,碑学再欲持续发力,则难于登青天矣。