1920年12月底,鲁迅应邀在北京大学教授小说史课程,他为这门课编写讲义《中国小说史大略》,随讲随印,课前发给学生,一共17篇。小说史课程随着鲁迅1927年“弃教从文”而结束,但他并没有停止对中国古代小说的研究,以讲义为蓝本的著作《中国小说史略》(以下简称《史略》)也经历了长达15年的修订、重版,几乎绵亘了他整个文学生涯。在它的十余个版本中,北京鲁迅博物馆收藏有其中比较重要的四个版本。

这四种《史略》分别为1923年- 1924年上下册初版、1925年合订本初版、1935年第十版和同年出版的日译本。它们的入藏时间相差72年。1935年出版的两版为鲁迅藏书,许广平在1950年捐赠给国家;另外两种初版本原是周海婴藏鲁迅题赠许广平著译版本,2012年由国家文物局征集并划拨至鲁迅博物馆,从严格意义上讲,应为许广平藏书。

鲁迅在送给许广平的1925年合订版《中国小说史略》上的题字

1920年初登讲台之后,鲁迅根据讲课的经验和持续的研究,不断对讲义进行大幅修改,北大新潮社分别在1923年12月、1924年6月以上下两册的形式首次正式出版这部著作。许广平收藏的第一种《史略》便是这一版本,根据她在扉页上记录的购买时间,这两本书刚问世便被她收入囊中,大概着急上课当教材用——1923年10月,鲁迅在她就读的北京女子高等师范学校教课。

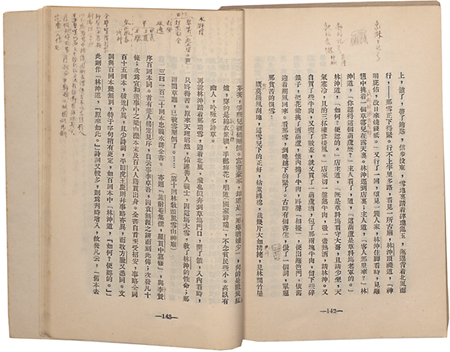

这套书的珍贵之处不仅在于它的版本价值,更在于许广平在书中留下的笔记使之成为一段历史的见证。我们阅读《史略》,常常被闪耀在字里行间的史家气魄折服,但鲁迅在课堂上如何讲述小说史,却只能借助学生的回忆来想象。许广平用隽秀清晰的钢笔字留下的记录,则为我们重构鲁迅的课堂提供了依据。笔记的内容包括概念解释、字句注疏、背景知识、古人的点评、鲁迅的见解等,还夹杂着简笔画。如讲《林教头风雪山神庙》一节,林冲在沽酒路上见“篱笆中挑着一个草箒儿在露天里”,许广平在旁边记录:“或那时酒店招牌”,并在空白处画了一个图形;原文插入一首词,在“裁几片大如栲栳”处,许广平图文并茂地标注什么是“栲栳”;同页还有关于《水浒传》的内容、结构以及金圣叹评点的笔记。我们很难不把这些记录与鲁迅在课堂上游离于讲义的精彩补充和发挥联系在一起,那些简笔画恐怕也是照着鲁迅的板书描下来的。鲁迅的学生常惠回忆,鲁迅为了解释概念经常在黑板上连写带画。这些字迹如同一块块砖石,构筑起属于青年学生许广平的记忆宫殿,也帮助后人对鲁迅的教师生涯管窥一二。

小说史也改变了鲁迅与许广平的人生。1925年3月11日,许广平在给鲁迅的信中自称“是一个受了你快要两年的教训,是每个星期翘盼着听讲‘小说史略’的……小学生”。这封信后来被他们选作《两地书》的开篇之作,可见二人把它视作感情的原点。1925年初,当年认真做笔记的好学生许广平成为女师大风潮的领袖,因此被当局视作“害群之马”。鲁迅反其道而用,把刻薄的攻击简写为“害马”,专门用来称呼许广平,言语中颇多赞赏。1925年9月,北新书局将上下册版《史略》合为一部出版,鲁迅为此又一次进行修订并设计、题写了封面。鲁迅把这一个版本的《史略》分赠给亲朋好友,许广平也收到一本。鲁迅在扉页以浓墨题字:“颁于‘害马’者也”。一个蔑称成为亲昵的爱称。1926年,许广平与鲁迅一同南下,几经辗转,最终定居上海,她一直把这册书带在身边。如今,书平整的外观、坚挺的书脊、光洁的内页无不显示它受到的珍视与爱护,只有封面上些许霉斑留下岁月的印痕。

1925年版《史略》是一个相对稳定的版本,北新书局曾翻印7次,直到1930年底,鲁迅根据新获得的材料和研究成果再次修订《史略》,扩充了内容并增加《题记》,第二年由北新书局出版。鲁迅曾经收藏有这个版本,但不久便将它送给了一位好学上进的异国学生,对方也没有辜负他的一番美意。鲁迅藏书中的两种出版于1935年的《史略》正是这段师生情谊结出的硕果。

1931年,日本青年学者增田涉准备将《史略》译作日文,为此有3个月的时间几乎天天去鲁迅家听他面授小说史。教学方式近乎古代私塾,增田涉将《史略》逐字逐句口译成日语,遇到困难便由鲁迅讲解并翻译,他们使用的底稿便是1931年修订版。此前,增田涉通过文章认识的鲁迅严厉又可怕,但接触之后,这位长者的和蔼、耐心与风趣令他如沐春风,能受到鲁迅的教诲,也让他深受感动。回国后,他全身心扑在《史略》的翻译中,遇到问题就向鲁迅致信请教,几乎是给鲁迅写信最频繁的外国人。鲁迅在回信中不仅事无巨细地答疑解惑,还经常对他的文学研究事业提出建议。1934年5月,增田涉完成译稿,鲁迅在信中说:“得悉译稿已完成,至为快慰,对你在这本乏味的原作上费了很大气力,实在不胜惭愧,但不知有无出版的希望?”1935年6月,得知这本书即将正式出版,鲁迅在高兴之余欣然提笔作序。书出版之后,增田涉特意寄送一册给恩师。

许广平在1923年初版《中国小说史略(上)》记录的听课笔记

与异国青年的愉快交流启发并促使鲁迅再一次梳理、校订《史略》,有学者对照鲁迅给增田涉的复信与《史略》的修订,发现内容一致。由此可见,这次修订是教学相长的结果。此版本于1935年出版,是为《史略》第十版,装帧与1925年合订本初版相同。书出版之后,恰逢鲁迅为日译本作序,他在序中又提及若干可修正书中观点的新材料,并不无遗憾地说:“我却并不改订,目睹其不完不备,置之不问……但愿什么时候,还有补这懒惰之过的时机。”鲁迅对现有的成果仍然不甚满意,然而再也没有机会实现夙愿了,第十版也成为最终版。

鲁博收藏的四种《史略》是鲁迅教学生涯的物证,它们之间的传承与演进更是浓缩了他对古代小说史研究持续一生的热忱和对学术精益求精的追求。

1909年8月鲁迅回国,直到1918年《狂人日记》横空出世,这十年间他鲜有著作,而是埋首古籍,完成了《古小说钩沉》《唐宋传奇集》《会稽郡故书杂集》等书的辑录、校勘。此时他尚未产生撰写小说史的想法,但它们与《史略》存在明显的学术联系,显示了他对于小说这一“不算文学”的文体持续的关注和对其价值超越时代的判断力,也为小说史的讲授和撰写积累了充足的资料。被鲁迅自称为“没有什么用”的古籍辑校最终借由《史略》开花结果。

《史略》打破了“中国之小说自来无史”的局面、开小说史写作之先河,更在小说研究的整体思路、结构框架、论述手法等方面奠定了我国小说史研究的基本格局。它的研究思路和写作体例,如鲁迅所言,“以时代为经”“以文章的形式为纬度”。首篇《史家对于小说之论录》开宗明义,阐释小说的概念及其变迁。接下来根据这一文体的历史发展脉络,按照小说发展阶段和主要类型分别论述。鲁迅对小说史叙述结构和对小说类型的划分,在百年后的今天仍然为文学史所沿用。在论述某一朝代小说时,他往往结合时代语境和社会文化思潮,将文学视作历史载体,这与20世纪后半叶兴盛的文化研究有相通之处,可见鲁迅目光之深远凌厉。

《史略》也是小说家研究小说史的典范。丰富的创作经验让他经常从小说技巧的角度分析作品,如他一针见血地指出《三国演义》在人物塑造上的不足:“至于写人,亦颇有失,以致欲显刘备之长厚而似伪,状诸葛之多智而近妖。”《史略》在谨严的论述之外,更有文章之美,后者源于鲁迅独特的艺术感受力、审美趣味和文字功底。他评《阅微草堂笔记》:“隽思妙语,时足解颐;间杂考辨,亦有灼见。叙述复雍容淡雅,天趣盎然。”短短数语,凝练精准,节奏盎然,堪称美文。

小说史研究是学问家鲁迅留给后世的灿烂遗产。他通过教授小说史、撰写《史略》,维护了小说晚清以来逐渐走向主流的文体地位,也让小说史在大学文学专业教育体系中占有一席之地。尽管鲁迅担忧《史略》成为“一本有着寂寞的运命的书”,但它诞生百年来的多次再版证明了它旺盛的生机。更令人惊讶的是,一百年来中国古代小说史似乎仍未超越鲁迅的框架、写法,乃至对作品的评判,无怪有学者认为小说史研究界仍然处在“鲁迅时代”。

(作者系北京鲁迅博物馆文物资料保管部馆员)