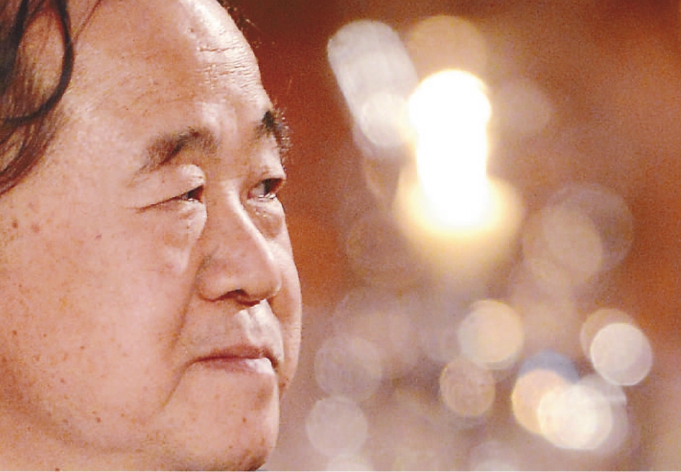

2012年12月10日,在瑞典首都斯德哥尔摩, 2012年诺贝尔文学奖获得者、中国作家莫言出席诺贝尔颁奖典礼晚宴。新华社记者 武 巍 摄

◎一个重要作家尤其荣获诺贝尔文学奖的重要作家不能只关注自我的狭小天地。如果这个重要作家始终局限在自我世界里,就会丧失对人类社会的思想能力,甚至堕落为社会的弃儿。

◎莫言反对文学创作揣度甚至迎合文学奖评委的口味是正确的,但进而认为作家甚至可以不考虑受众、不考虑时代,则有些矫枉过正了。

◎莫言对于诺贝尔文学奖评委的这种价值期许不但没有清醒地认识和抵制,反而是认同和百般美化,反复认为他们除了文学成就以外没有考虑其他,就不是明智的。

◎莫言在荣获诺贝尔文学奖后,虽然作为社会人没有自我膨胀,但却自觉不自觉地将自己的文学命运和诺贝尔文学奖捆绑在一起,就不是自信的。

诺贝尔文学奖颁给中国当代作家是对中国当代文学成就的高度肯定,还是对中国当代作家的精致包装?在北京中澳文学论坛上,中国首位荣获诺贝尔文学奖的作家莫言在回应中国当代文学批评界的这种不同反应时集中阐发了他对诺贝尔文学奖的认识(见《诺贝尔文学奖及其意义——在中澳文学论坛上的发言》 , 《文艺报》 2013年4月12日) ,既对荣获诺贝尔文学奖的作家的社会角色给予了定位,也罗列了不少诺贝尔文学奖的作用。这些认识既有难得的清醒之处,也存在一些盲区,在一定程度上无助于中国当代文学界乃至全社会对诺贝尔文学奖的正确认识。

莫言对重要作家的社会角色的定位是矮化的

作家的社会角色可以分为两个层面,一是作为一般社会人,二是作为从事精神生产的特殊社会人。莫言在对荣获诺贝尔文学奖的作家包括他自己的社会角色定位时没有区分这两个层面。

莫言认为,那些把自己抬举得太高的作家以为写了几篇小说,写了几个剧本、几首诗歌就高人一等,就可以看病不排队、坐出租车不付钱,那不但会遭人耻笑,甚至会被人揍得鼻青脸肿。进而指出,如果一个作家获了诺贝尔文学奖,就错以为自己成了“大人物” ,就可以颐指气使,那就不仅仅是浮薄而是混账了。与不少作家在谋得文学奖后就不知南北相比,莫言在荣获诺贝尔文学奖后没有忘乎所以,没有头脑发热,而是异常清醒,异常冷静。看来,作家从维熙在怀念作家孙犁时披露,莫言特别敬佩恪守清高和清贫的孙犁,的确不是虚传。而莫言的这种清醒和冷静无疑有助于他在获得巨大荣誉后回归常态,并再接再厉地创作出更了不起的文学作品。对作为一般社会人的作家,莫言的这种社会角色定位是很好的,令人敬佩。但是,作家不仅是一般社会人,还是从事精神生产的特殊社会人。莫言认为荣获诺贝尔文学奖的作家不应该承担比一个普通作家更多的社会责任。这是很不准确的。莫言这种对重要作家的社会角色的矮化容易引起中国当代文坛乃至全社会的误会。

随着作家莫言的社会影响力上升,中国当代文坛乃至全社会都渴望莫言写出更优秀的文学作品,渴望莫言成为中国当代作家的标杆,甚至渴望莫言在特定时期里写出左拉的“我控诉” 、巴金的“讲真话”等作品,并不过分。至于莫言今后能否实现这些目标或多大程度地实现这些目标,中国当代文坛乃至全社会都是不能求全责备的。但是,莫言却不能完全推卸这种社会责任。莫言认为:“大千世界,人各有志,每个人都有权力自由选择自己的生活方式和入世方式,作家从来就不是别样人物,把作家的地位抬举得太高是对作家的伤害——其实在中国,作家的高尚地位,基本上是某些作家的自大幻想。 ”这种自由选择论不仅站不住脚,而且难挡中国当代文坛乃至全社会的指责。20世纪90年代以来,中国有些作家在抵制文艺批评时提出:“在怎么活的问题上,没有应当怎样不应当怎样的模式,谁也不能强求谁。 ”他们强调了选择的自由,但却忽视了人在自由选择时所应承担的社会责任。这至少是对法国哲学家和文学家萨特的存在主义思想的肢解。萨特指出,人就是人。这不仅说他是自己认为的那样,而且也是他愿意成为的那样——是他(从无到有)从不存在到存在之后愿意成为的那样。人除了自己认为的那样以外,什么都不是。但是,人要对自己是怎样的人负责。萨特在《存在主义是一种人道主义》这篇著名论文中指出:“只要我承担责任,我就非得同时把别人的自由当作自己的自由追求不可。我不能把自由当作我的目的,除非我把别人的自由同样当作自己的目的。 ”萨特认为,当我们说人对自己负责时,我们并不是指他仅仅对自己的个性负责,而是对所有的人负责。所以,“人在为自己作出选择时,也为所有的人作出选择。因为实际上,人为了把自己造成他愿意成为的那种人而可能采取的一切行动中,没有一个行动不是同时在创造一个他认为自己应当如此的人的形象。在这一形象或那一形象之间作出选择的同时,他也就肯定了所选择的形象的价值;因为我们不能选择更坏的。 ”在萨特看来,“我们选择的总是更好的;而且对我们说来,如果不是对大家都是更好的,那还有什么是更好的呢? ”因此,莫言的自由选择是不能完全推卸社会责任的,尤其是不能完全推卸他在社会生活中所应承担的社会责任。

既然作家的社会角色分为两个层面,那么,作家承担的社会责任也是分为两个层面的。这就是作家在日常生活中所承担的社会责任与在社会生活中所担当的社会责任。从事精神生产的作家在日常生活中所承担的社会责任是很不同于在社会生活中所担当的社会责任的。作家可以推卸一些在日常生活中所应承担的社会责任,但这却是为了更好地在社会生活中承担社会责任。莫言在很大程度上混淆了作家在日常生活中的社会责任和在社会生活中的社会责任。从这种混淆中不难窥见,莫言在中国当代作家中是富有生存智慧的,不但能够活跃于夹缝中,而且能够得到对立双方的捧场,即一方看到的是具有政治消解力量的莫言,另一方看到的则是在日常生活中谨小慎微、安分守己的莫言。中国当代文坛乃至全社会固然不能在作家莫言的日常生活上求全责备,但在人类社会的发展上尤其是在中国当代社会的发展上则可以在作家莫言肩上适当地压上一些重担。这些重担绝不是过分的。也就是说,一个重要作家尤其荣获诺贝尔文学奖的重要作家不能只关注自我的狭小天地。如果这个重要作家始终局限在自我世界里,就会丧失对人类社会的思想能力,甚至堕落为社会的弃儿。文学是一种意识形态,既要反映现存冲突,又要合理地解决这个现存冲突,作家尤其是重要作家岂能置身事外?莫言如果置身事外,沉醉在自我世界里,就只能创作一些不痛不痒的文学作品。这不是中国当代文坛乃至全社会所愿看到的结果。

莫言对诺贝尔文学奖的作用的认识是片面的

莫言对文学奖包括诺贝尔文学奖的作用有个总体判断,就是“文学的发展、繁荣,与文学奖没有任何关系,而要想写出好作品,首先就应该把文学奖忘掉,如果一心想着文学奖,把得奖当成写作的动力,甚至去揣度评委的口味并试图改变自己的风格,这样的努力多半是南辕北辙” 。这个总体判断是不准确的。人类设立文学奖绝不是在文学发展上可有可无的,而是起到了推动文学的发展、繁荣的作用。即使文学奖评奖出现不公正现象,也从消极面上影响了文学的发展、繁荣。因而,这种认为文学的发展、繁荣与文学奖没有任何关系的判断无疑是盲目的。而莫言反对作家把得文学奖当成写作的动力,甚至去揣度评委的口味并试图改变自己的创作风格,认为作家“写出好作品,首先就应该把文学奖忘掉” ,这的确是中国文坛对文学奖少有的清醒认识。中国当代文坛的确有些作家出现了揣度甚至迎合诺贝尔文学奖评委的口味而出乖露丑的现象。莫言的这种智慧警言无疑是一剂清醒剂。莫言反对文学创作揣度甚至迎合文学奖评委的口味是正确的,但进而认为作家甚至可以不考虑受众、不考虑时代,则有些矫枉过正了。莫言认为,世界上没有任何一个奖项能有推动一个国家、一个时代的文学车轮滚滚向前的力量。文学发展的最根本的动力是人类追求光明、惧怕黑暗的本性使然,是人类认识自我、表现自我的愿望使然。这是相当正确的。但是,不可否认,中国当代文学界曾有一股强劲的迎合诺贝尔文学奖一些评委的创作风气。至于这种迎合诺贝尔文学奖的创作风气在多大程度上影响了中国当代文学的发展,只有经过认真而系统地研究,才能真正清醒地把握这种不可抹杀的影响。莫言完全否认文学奖包括诺贝尔文学奖的引导作用、激励作用,则不能不说是自欺欺人的。德国哲学家康德在论天才时指出:“天才的诸作品必须同时是典范,这就是说必须是能成为范例的。它自身不是由摹仿产生,而它对于别人却须能成为评判或法则的准绳。 ”莫言荣获诺贝尔文学奖后在中国文坛乃至全社会得到热捧,在各种走进莫言的宣传中,莫言的文学作品很可能成为典范,甚至成为评判或法则的准绳。这就是诺贝尔文学奖对中国当代文学发展的重大影响。这恐怕是任何人都无法否认的事实。

接着,莫言罗列了不少诺贝尔文学奖的作用,第一,诺贝尔文学奖可以让文学在短时期内成为世界注目的焦点;第二,诺贝尔文学奖可以在一段时间内引发阅读的热情;第三,诺贝尔文学奖能够在短时期内使获奖作家的作品很畅销;第四,诺贝尔文学奖会让一个原本默默无闻的作家置身于聚光灯下,成为万人注视的焦点。莫言在罗列完这些诺贝尔文学奖的作用后认为,诺贝尔文学奖会部分地改变一个作家的生活,这很难说是坏事,但确实也不是什么好事。莫言这种对诺贝尔文学奖的作用的认识恰恰忽略了诺贝尔文学奖最重要的作用即它所包含的价值期许。莫言在荣获诺贝尔文学奖后一再地指出,诺贝尔文学奖首先是文学奖然后才是其他,诺贝尔文学奖最根本的衡量准则是文学,然后才有可能是其他因素,诺贝尔文学奖最根本的意义也就是它的文学意义而不是其他。“瑞典学院从来都是把作家的文学成就当成最重要的标准,至于其他方面,基本上不在他们的考虑范围之内。而有关诺贝尔文学奖的诸多传言,基本上都是一厢情愿的虚构。 ”莫言如此概括诺贝尔文学奖的作用实在令人难以苟同。2012年10月,瑞典文学院在颁发中国作家莫言诺贝尔文学奖时肯定了莫言“用冷嘲热讽的手法抨击贫穷和政治虚伪,抨击历史及历史造假” ;褒扬了莫言“以毫不掩饰的喜悦戏谑地揭示了人世间最阴暗的方方面面” ;赞赏了莫言“呈现了一个没有真理,没有常识或同情心的世界,其中的芸芸众生都显得鲁莽、无助而荒诞” 。甚至认为莫言勾勒了“近百年中国的历史长卷,其中既无麒麟呈祥的景象,也无少女欢跃的快乐” 。而这种“猪圈里的生活,如此冗长,令人难以忍受” 。诺贝尔文学奖评委对莫言的文学作品的这种概括是很不准确很不全面的,甚至有点亵渎中国人的尊严,至少在莫言的有些散文和早期小说中,中国社会近百年来实实在在的进步不是阙如的,中国人近百年也不是完全没有尊严地生活。1984年4月,孙犁在《读小说札记》 (收入作品集《老荒集》 )一文中高度肯定了莫言在小说《民间音乐》中所塑造的一个好乐器的小瞎子的形象。这个小瞎子就很有尊严,他拒绝收留他的女店主以他为生财之道,飘然而去。可见,诺贝尔文学奖评委在肢解莫言的文学世界时歪曲了中国社会近百年来的发展。而诺贝尔文学奖评委对莫言的文学作品的肢解就是他们对中国当代文学发展的价值期许。不过,诺贝尔文学奖评委的这种价值期许无论在中国现代作家鲁迅那里,还是在美国当代作家福克纳那里,都遭到了唾弃。

鲁迅虽然曾有视群众为看客的绝望阶段,但随着对群众力量的发现,他终于从一味地批判国民的痼疾转向真诚地崇敬民众即须仰视才见。这种对群众力量的发现是中国现代作家的思想飞跃,而不是思想倒退。美国作家威廉·福克纳在1950年接受诺贝尔文学奖的演讲中指出:“人不仅能挺住,他还能赢得胜利。人之所以不朽,不仅因为在所有生物中只有他才能发出难以忍受的声音,而且因为他有灵魂,富于同情心、自我牺牲和忍耐的精神。诗人、作家的责任正是描写这种精神。作家的天职在于使人的心灵变得高尚,使他的勇气、荣誉感、希望、自尊心、同情心、怜悯心和自我牺牲精神——这些情操正是人类的光荣——复活起来,帮助他挺立起来。诗人不应该单纯地撰写人的生命的编年史,他的作品应该成为支持人、帮助他巍然挺立并取得胜利的基石和支柱。 ”福克纳所指出的这种诗人、作家的责任不但契合伟大作家鲁迅的创作转向,而且是人类精神的真正发展。而诺贝尔文学奖评委开历史的倒车,只是肯定莫言直逼人性的恶的文学创作,不是傲慢的“偏见” ,就是误导莫言以及中国当代作家的文学创作按照他们的锣鼓跳舞。莫言对于诺贝尔文学奖评委的这种价值期许不但没有清醒地认识和抵制,反而是认同和百般美化,反复认为他们除了文学成就以外没有考虑其他,就不是明智的。莫言在荣获诺贝尔文学奖后,虽然作为社会人没有自我膨胀,但却自觉不自觉地将自己的文学命运和诺贝尔文学奖捆绑在一起,就不是自信的。