劬力艺生 文化自信

——专访北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林

北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长、会林文化奖创始人黄会林在新中国戏剧、影视、艺术教育、科研和创作中留下了浓墨重彩的一笔。青少年时期投笔从戎奔赴抗美援朝战场,经历血与火的淬炼,回到校园后,从讲授现代文学到创立北国剧社、北京大学生电影节,再到创立全国高校第一个电影学博士点以及创立中国文化国际传播研究院,提出重要的“第三极文化”学说,我们能充分感受到在黄会林的学说、著述和创作中,她充盈的文化自信和民族情怀。

一、投笔从戎 抗美援朝

在朝鲜战场上经历生与死的考验、战友的牺牲、保家卫国的战斗,铸就了黄会林的信仰,这也是她从艺人生不竭的动力。

○中国艺术报:您的这一生非常传奇,您是在怎样的背景下参加抗美援朝的?在朝鲜战场您经历了什么?

●黄会林:在多灾多难、风雨飘摇的旧中国,我是那么期盼着一个新天地的到来。1949年,我15岁,还在上海培明女中,陈毅元帅率领的第三野战军进驻上海。5月27日,我清晨起来去上学,看到在马路街头躺卧的解放军战士。他们为了不扰民,就在马路边枕着自己的背包宿营。广大市民赞叹不已,大家没见过这样的军队,心里一下子就亮堂了。

1949年12月,我加入了“新民主主义青年团” ,后来改为“共青团” 。接着因为父亲工作调动,从上海到了北京,我通过考试进了北师大附中。

1950年9月开学,我初三仅上了一个月,抗美援朝开始了。当时国家百废待兴,我觉得美国欺负咱们,义愤填膺。北师大附中的操场清晨6点钟就人声鼎沸,学生们到操场锻炼,要献身祖国,为了抗美援朝保家卫国锻炼身体。学校墙上贴满了要求参军、抗美援朝的请愿书,有的同学咬破了手指写血书来表示自己的决心。在这样一片参军参战的高潮当中,我也递交了志愿书,我们班一共40个人, 4个人被批准参军,我非常荣幸,是这4个人之一。当时要求参军我没告诉家里,怕有阻力,就自己作主,找我们的班主任报名了。

在部队,我最早的工作是标图员。在一个特别大的地下室的一张大桌子上,铺满了大地图,上面画了很多方格,我们戴着耳机,听指挥部命令,在大地图上标出敌人飞机到哪儿了。1951年,我又随高射炮兵第511团奔赴朝鲜参战。

过了鸭绿江,到了朝鲜,我们在一个村庄里宿营。村里的青壮年都上战场了,剩下的是老人、妇孺,我们宿营的那一家只有老两口。老大爷不相信来了女兵,他说,毛主席派子弟兵来支援我们,我们感恩不尽,但他不会派女娃娃过来。于是,我们团政治处主任一声令下,包括我在内的十来个文化干事就把帽子摘下来,露出了大辫子。老大爷非常感动,他在炕上拉过炕桌,拿纸写了一行中文,“有朋自远方来,不亦乐乎” 。

我的人生观、价值观是在抗美援朝前线确立的。有段时间我们部队的任务是驻守朝鲜清川江,清川江上有铁路命脉,后方的生活物资、弹药都要经过清川江大桥运到前方。因此,美国飞机就要炸断这个桥。我还记得三营测高班班长刘兴沛,前一天,我还跟他在一起擦高炮、吃干粮,但是就在打了七天七夜的清川江大桥保卫战中,刘兴沛为了保护测高仪器牺牲了。

后来八一电影制片厂拍了一部纪录片叫《较量》 ,里面就有保卫清川江的战役。在这场战役后的评功中,我们团评出100名人民功臣,其中只有一个女兵,就是我。

这是我的荣幸,也是侥幸。我的战友们牺牲了自己保护了我们,我们被评为功臣,而他们已经成为烈士,我所经历的这一切伴随了我一生,是我永远的精神动力。

当然,在朝鲜战场也有一些亮色,比如我们女孩子洗头,在结冰的小河上把冰砸开,就在河里洗,洗完以后,每一撮头发都冻成一根小冰棍,我们就拿根小木棍,敲掉小冰块。这样的日子我们并不觉得特别苦,而是很难忘。

抗美援朝战争中,朝鲜清川江战役结束,黄会林(一排左五)入选100名人民功臣,成为其中唯一一名女兵功臣

二、爱“武装”也爱“红装”

从战场回到校园,黄会林又投入到对知识的汲取和建设新中国的伟大历程中,并在这一过程中,结识了终身伴侣——绍武。两人携手相伴一甲子,开始了筚路蓝缕的艺术教育开拓之路。从战场回到校园,黄会林又投入到对知识的汲取和建设新中国的伟大历程中,并在这一过程中,结识了终身伴侣——绍武。两人携手相伴一甲子,开始了筚路蓝缕的艺术教育开拓之路。

○中国艺术报:请您谈谈脱下“武装”换上“红装”的过程以及北国剧社的创立过程。

●黄会林:回到祖国,我希望能有一个继续求学的机会,长点本事建设祖国。部队帮我联系北师大,我通过考试后,就到了北师大工农速成中学。在这里,我结识了现在的老伴儿、当时的小伴儿——绍武。中学毕业后,我们又要上大学,并且面临选专业。我特别喜欢小孩,本来想报学前教育专业,希望将来做幼儿园老师。但绍武是烈士遗孤,一直有一个志向,想把八路军、解放军的英雄事迹,通过笔留在历史上。他就动员我一块儿报了中文系,因此,我俩又在北师大中文系同一个班学习。大学毕业时,绍武跟我商量,咱们工作志愿填边疆吧,边疆更需要人。但还没等填,我们就被留校了。

我被分到了现代文学教研室,开始教授鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺。到1978年为止,我当了近20年的助教,我的领导、著名中国现代文学和鲁迅研究专家杨占升教授说,全国的现代文学专业,一律都是鲁、郭、茅、巴、老、曹,咱们能不能来点新的?杨先生提议按照现代文学的体裁分,以小说、戏剧、诗歌、散文等分类教学。我就负责戏剧。

为什么让我负责戏剧呢?这跟绍武有关。他创作的第一部电影作品《梅岭星火》 ,写的是陈毅元帅。我陪着他整理材料,抄写稿子,一块儿出去采访。陈毅打游击战的地方——梅岭,处于江西和广东交界的梅岭大山,条件非常苦。行军的路连羊肠小路都不如,叫鸡肠小路更合适,我们的战士只能两只脚前后倒换着走,路旁边的草,刺在战士身上,都是一道一道血痕。游击岁月是陈毅最艰难,也是最辉煌的岁月。 《梅岭星火》得到了唐弢先生、夏衍先生的亲自指点、修改,被拍成了电影,我被联合署名编剧,因为这一创作经历,我就转到了戏剧。

后来绍武鼓励我,不光要讲戏剧,还要带着学生们写剧本,排戏剧。1985年,我在戏剧课程中进行了一次教学改革,给学生多提供了一条以“剧作”代“答卷”的考试选择,期末考试答卷子可以,不答卷子交剧本也可以。最后我们班交了六七十个剧本。我跟学生们讨论过后,选出了4个剧本排演。剧都是学生担任编导演,自己做舞美。这四个剧也很有意思,一个叫做《抹不掉的晨曦》 ,学曹禺的艺术手法,讲述一个女大学生父母的婚姻关系。第二部戏叫《太阳神》 ,学郭沫若,写一个女大学生支援西北建设的故事。第三个戏叫《清晨下着小雨》 ,写的是大学校园生活,蛮有意味的。第四个是现代派,叫《妒忌》 。这四个剧排出来之后,因为首演日在考试周,天又热,我们生怕没人看,结果500个座位的阶梯教室,挤进了700人。

当时的舆论是中国话剧要灭亡,剧院要么在放录像,要么变成了卡拉OK厅。我们请了中国剧协的领导和专家来看大学生排的戏,想让他们了解这些新鲜的戏剧血液。1986年,中国剧协接了国际剧协一个任务——首次举办国际莎士比亚戏剧节。看过我们戏的这几位专家就想到了北师大,他们说,有北师大这股热气中国话剧也灭亡不了。

中国剧协的任务我们就这么接下来了。我们提出,要排就排整戏,不排片段。于是我们决定建戏剧团,建剧社,在全校招考、招聘,请时任中央戏剧学院院长的徐晓钟、北京人艺著名导演苏民来做考官,把报名的300个孩子考了一遍,最后留了100人,50个男孩,50个女孩。

我们选了青春喜剧《第十二夜》来排。这出戏整本演下来估计得四个小时,我找了两个女生住在我家,把《第十二夜》改成一个半小时的戏。绍武建议, 《第十二夜》已经有职业剧团演过了,我们这个业余剧团得跟他们不一样。最后我们决定, 《第十二夜》全部由女孩子出演,里面的醉鬼、公爵、海盗、船长、管家甚至小丑这些男性角色,一律由女孩子演。我又给男孩子们选了只有男角色的戏《雅典的泰门》 。 《雅典的泰门》在中国没演过。由于经费非常少,我们真是历尽了艰难。当时中国煤矿文工团排一出莎士比亚的戏,成本投入28万元。中央戏剧学院排一出《李尔王》 ,也有6万元。我发着高烧去找校长要经费,把校长感动了,校长跟书记商量后,咬咬牙给了一万块钱,合计每部戏给5000块钱。在这种条件下,我们把戏给排成了。

○中国艺术报:北国剧社是不是就这样诞生了?

●黄会林:后来建剧社,我们想到田汉先生的南国社,我们仰慕田汉先生,北师大又在北京,我们就给剧社起名“北国剧社” 。北国剧社成立于1986年1月10日晚上,在一个非常简陋的会场,我们用油印机印了请柬就散发出去了,没想到中国剧协的领导和艺术家们都来了,以至于桌椅都不够用了,黄宗江一进门就笑了,说,“我走错门了吧,这是中国剧协主席团开会呢。 ”曹禺先生给写了条幅,吴祖光先生也写了条幅,还亲自到会场支持。

排戏时是学校吹熄灯号,北国剧社起床。学校放寒假,我们开始排练。剧社请了专业导演、舞美,还请莎士比亚研究专家、中央戏剧学院教授孙家秀等老师给学生上课。

戏排好了,中国剧协领导要审看。先看《第十二夜》 ,结果著名戏剧评论家刘厚生先生回头问时任中国剧协书记处书记陈刚,谁说要审人家来的。我听到这句话,就知道过关了。这出戏从1986年5月开始,先在北京新街口的总政排练场(现在是总政歌舞团剧场)演了九场。第一场曹禺先生来了,看完以后曹禺先生说,“我只有一个问题,你们怎么可以演得这么好。 ”他几乎每天来看,陪着各种外国友人、国内专家来看。我们的演员有各系的学生,外语系的学生直接就能和外国友人对话。等正式演出时,我们要求在首都剧场演,还真就在首都剧场演了七场,很轰动。这就是北国剧社的开始。我一直认为校园戏剧不只是校园文化活动,而是一种文化,是教学改革实践,是理论跟实践的结合。这是我从现代文学到戏剧的转变。

○中国艺术报:请您谈谈北师大艺术系的创立再到成立艺术与传媒学院的过程。

●黄会林: 1987年,我想把影视学引入中文系的教学,当时结识了一些影视界的权威专家,我还参编了中国的第一本影视艺术教程。但是教育部先批准了华东师大建影视教育专业,华师大就来“挖”我,希望我能跟他们一起建设影视教育学科。上海有我的童年记忆,我对那儿有感情,我就给北师大递了一个请辞报告。时任北师大校长方福康就说,“让他们不要做梦了。咱们没有,也申请啊。 ”然后北师大开始申请影视学,三个月就批下来了。1992年,北师大创建了影视专业,于是,我又从戏剧转行到影视。学校领导决定调我去艺术系做系主任,当时艺术系底子薄,一开始我拒绝了,我说我要是年轻点,就去了,现在我都58了,马上要退休了,还是别惹这麻烦了。最后校长说,这是命令。就这样, 1992年7月我调任艺术系主任。

当时综合大学还没有艺术系。我们从零开始,没有任何案例可以借鉴,甚至连办公地点都是借的化学系的小仓库。建个学科谈何容易?我带过去6个硕士、 5个老师和一个行政人员,办公室一下雨就四面漏雨。就是在这种条件下,我们设定了教学计划、目标、规划,编写教材,引进师资,招生。大家很拼命,我们三年走了三大步, 1993年我就争取了影视艺术与技术硕士点, 1994年第一届开招“黄埔一期”本科生,1995年拿下了全国高校的第一个电影学博士点。

我为北师大影视学教研工作总结过四个字,叫“一二三四” 。“一”就是“一个目标” ,我们的培养目标是复合型、头脑型人才。“二”是“两个翅膀” ,一个翅膀是传统艺术,另一个翅膀是最先进的影视传媒,让时尚和传统结合,让它们互相交融,互相补充。“三”是三根支柱,分别是“教学”“科研”“实践” 。我领衔跟大家编了影视学科的14本教材,覆盖影视理论、史和技术。我们出了一套8本的中国影视民族化丛书,被社科类最重要的杂志《中国社会科学》关注,它认为这个研究具有开辟性意义。“四”是整合建制优势、理论优势和实践品牌优势。

黄会林(左一)等展示曹禺给北国剧社的题词

三、“第三极文化”学说重建文化自信

“第三极文化”是一个系统的文化学说,它依托于北师大中国文化国际传播研究院,做了系统工作来支撑“第三极文化”学说,并受到党和国家领导人的重视。

○中国艺术报:今年也是北师大中国文化国际传播研究院成立10周年,您能做一个回顾吗?

●黄会林:做完影视民族化研究,我就想抓受众研究。于是,我们又做了一套中国影视受众研究丛书,这在当时是开创性的。然后,我们又做了五年的未成年人影视文化研究。这三个研究领域就花去了我15年时间,这时,我也70多岁了。从1992年开始建立艺术系到2002年发展成为艺术学科齐全的艺术与传媒学院,其间我曾三次请辞院长。

黄会林在2015年会林文化奖颁奖活动上致辞

2009年我又创立了中国文化国际传播研究院,源自我和老伴的讨论,我们为当时中国的文化现状担忧,电影唯票房论,电视唯收视率论,不追求文化底蕴,我们认为中国文化不能没有自己的定位。于是,我们设想在欧洲文化、美国文化之外,提倡“第三极文化” ,即社会主义新时代的中国文化,它包含三个层面:中华文明5000年的积累、传承;吸收世界文化的精华;继承“五四运动”以来,由中国共产党领导的革命文化。我总结为七个字“看” “问” “论”“研”“刊”“创”“会” 。“看”就是“看中国”项目。“问”是我们每年一次的中国电影海外传播的问卷调查,同时要出一本“银皮书” 。“论” ,我们每年要走出去论一次中国文化,到发达国家去论,跟他们的权威团队论中国文化。此外,每年11月最后一个周五,我们举办自己的论坛,请海内外专家来谈中国文化,美国前总统卡特也参加过我们的论坛。“研”是因为我们获得了国家社科基金重大项目,研究当代中国文化的国际影响力生成。“刊” ,我们办了一本英文期刊,简称ICCC,就是“中国文化国际传播”的意思。“创” ,就是创作包括电视剧《红军家族》在内的影视作品、纪录片等。还有一个“会”就是会林文化奖。

四、承上启下 继往开来

黄会林的一生得到了唐弢、启功、夏衍等名家大师的指导、帮助和支持,黄会林不仅从他们那里学到了作艺的真谛,更学到了为人的高德。

○中国艺术报:您的教学、科研、创作曾得到过唐弢、启功、夏衍等名师大家的帮助和支持,请您聊一聊与他们交往的往事。

●黄会林:他们都是我生命中的贵人,也是对我影响至深的前辈。唐弢先生是我讲鲁、郭、茅、巴、老、曹时拜的师。之前我就认识他,但只是高山仰止。“文革”中,我偷偷去琉璃厂看书,那儿几乎没什么人,突然发现唐弢先生也在那儿,我赶紧过去鼓起勇气问能不能收我当“编外弟子” ,老先生当时就同意了。从那次以后,我每周去他家一次,唐弢先生藏书非常丰富,尤其是上世纪二三四十年代有关现代文学的杂志,他几乎都有。每次他提前把杂志和一些书挑出来,我去了就带回去看做笔记,下次去,他就检查笔记。

《梅岭星火》在“四人帮”时不能见天日,但我们给唐弢先生看了,希望听到他的意见。他精心指导我们,我们在创作上得到了他的无私帮助。1978年“两会”上,他见到夏衍先生说,我这儿有两个青年作者在写《梅岭星火》 ,你抽空指导一下,从此夏公又接茬指导我们。所以,唐弢先生是我的恩师,我家里还挂着一幅他的字,“平生不羡黄金屋,灯下窗前常自足。购得清河一卷书,古人与我话衷曲。 ”

启功先生在我大学一年级时给我们讲古典文学。1957年启功先生被打成“右派”不能讲课了。有一次我就跟启先生说,我们特别想去认识一下故宫,虽然去过故宫,但是不得其门。启先生立刻就答应了,拎着一个帆布小包,带着我和绍武早上9点到故宫,在那逛了整整一天,给我们一个殿一个殿地讲。到中午了,他带我们找了一个城门洞,我们就坐在地上,启先生掏出一个明黄色的小布兜,里面装着窝头。他掏出一个给我俩吃,自个儿吃另一个。我们创作《梅岭星火》时,启先生还住在他西直门的旧房子里,房顶上常有老鼠跑。我们去请求他给影片题名,他不但题名,还写了一幅题着“是非当日已分明,创业奇勋久策成。一事元戎应有恨,未曾亲见捉江青”的条幅给我们,条幅现在还挂在我家。

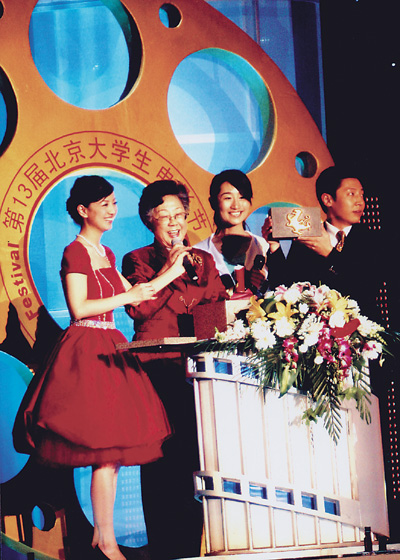

黄会林在第13届北京大学生电影节上

上世纪90年代,我常去老先生那儿“请安” 。他出差喜欢逛两个地儿,一是书街,二是玩具街。有时候他买玩具还会送给我一点,我出差看见好玩儿的玩具,也给他带回来。上世纪90年代,我想学书法,就问启先生我还能学写字吗?启先生说,写字儿特别简单,就是一个间架结构,没别的。那天,他正在写楷书草书(即一行为楷书,一行为草书) 《千字文》 ,写了一半,他说你把我这拿去照着临摹,还给我一袋宣纸。他说,你要是没钱买纸,就把肥皂粉的包装塑料袋拆开,把肥皂粉袋上的字洗掉,你就拿它蒙着写,写完了可以洗洗接着用。

唐弢先生并未告诉我们他把《梅岭星火》剧本交给了夏衍先生。有一天我接到一封信,中式的信封上写着“北京师范大学党委宣传部转绍武、会林两位” 。下面写着“东城夏寄” 。我俩很好奇是谁寄的。等打开一看,发现是夏公的亲笔,夏公一辈子写字都是竖行,这封信也是。他说《梅岭星火》和当年陈毅同志跟他讲的基本符合,他鼓励了我们,并让我们去他家。

夏衍先生家的条件很简陋,全家住在一个大房间里,他的视力当时已经非常差了。他问我们作品允不允许改,我们说,能请您给我们改剧本是我们的福气。于是,夏公先提意见,我们回去改,改完再送给夏公请他定稿。然后他为《梅岭星火》拍摄奔走,花了很大力气帮我们,最后电影拍成了。夏公又督促我们创作不要停,多幕话剧《故都春晓》就是在夏公的督促下创作的。后来夏公胃出血住院,他女儿给我打电话,问我能不能帮她值个班,我痛快地答应了。然后,我和夏公一儿一女三人轮流倒班护理夏公。

黄会林与中国文化国际传播研究院的学术成果

之前,夏公让我帮忙整理一些文字资料。我每周都去他家帮他整理材料。在这个过程中,我跟绍武就想,有这样一个宝贵机会,我们何不开始研究夏衍呢?我查了查材料,发现当时还没有一本研究夏衍的专著。所以,客观地讲,中国系统研究夏衍的起点是从我开始的。

每次我去帮助夏公吃药,治疗完,夏公就跟我口述,我记录。记完笔记我再去图书馆核对,像他早年的一些作品,我都是去上海徐汇区的图书馆找的原作,一些受众面不广的独幕剧本,我们也去找来。我们先出了《夏衍年表》 ,然后陆续出了《夏衍戏剧研究资料》 《夏衍传》 《夏衍剧作集》 《夏衍电影剧作集》 ,又拍了三部关于夏衍的纪录片,最长的一部叫《窃火者之歌》 ,这一部是在他95岁时完成的,当时他已经住院了,在去世之前,他看到了这部纪录片。后来,纪录片在中央电视台黄金时段播出。

我和绍武曾撰写了几百万研究夏衍的文字,拍摄完成的影像作品200多分钟。在夏公身边断断续续的17个年头,对我的人生非常重要。

扫一扫浏览全文