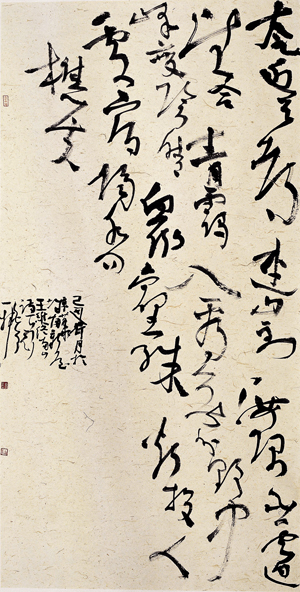

白锐作品

白锐书法的特点,是书法创作与理论钻研同时进行,于创作,她心中始终有个清醒的追求目标;于理论,她笔下坚持针对性和时效性。这在当今年轻一代书家中实属难能可贵。沈鹏老师很看重这一点。其实,白锐之所以初步形成这样一个特点,与沈先生的施教密不可分。当然,言及白锐的书法与书法理论、中西哲学、中西美学等,不能不提到郑晓华先生。郑晓华先生是白锐的博士导师,他们师生经常向我说起对方。白锐说导师对自己的艺术引导作用及严格要求;郑晓华先生说白锐是年轻书家中实践与理论双进的佼佼者。沈鹏老师和郑晓华先生对白锐有一个共同的评价,就是书法的路子正,没有不良习气。

我理解,书法的路正,关键在取法。姜夔的《续书谱》一开篇就说,真行草之法,取法于篆、隶、章草。我记得,姜氏之见,卫夫人也早有阐述,这正说明书法的取法问题古今皆摆在重要位置。书法取法高古,一般指取魏晋之法,之韵味,之格调。譬如草书,宋代大书法家米芾说:“草书若不入晋人格,辄徒成下品。张颠俗子,变乱古法,惊诸凡夫。自有识者,怀素少加平淡,稍到天成。而时代压之,不能高古。高闲而下,但可悬之酒肆,光尤可憎恶也。”米元章讲得十分武断,并且指名道姓批评了一些书法大师级先贤,以证明自己草书必须取法魏晋的观点。

魏晋对于书法艺术而言,的确是一个“璀璨的花季”,在这个“璀璨的花季”里,诞生了以王羲之、王献之为代表的王家、谢家、郗家、司马家等家族性书法群体,难怪沈鹏先生再三强调书法之本体,强调向魏晋学习。白锐的博士毕业论文是专题研究王羲之的,很有新意与深度。应该说,这篇论文就是白锐的书法审美价值的取向,也是她书法创作的方向。近些年来,白锐兼习篆隶楷书的同时主攻草书。她在临写《十七帖》的时候,善于思考,深入研究隶书与汉简、与章草的关系,以明白《十七帖》的笔法来源。这是她的学习方法、学习体会,也是她向魏晋学习的态度。更重要的,她要实现个人情感与古时的沟通。

我对当下草书创作进行过梳理,总体感觉是由上世纪八九十年代单一的明清味道,进入了魏晋,进入了多元。但我也看到,现在草书创作也存在一些通病。一是见线不见点画;二是笔法堆砌;三是只知形的组合,不知起笔行笔与收笔的组合。所谓见线不见点画,主要是线的质量不高。比如片状线,只有平面,缺乏立体感;再者,细节粗糙,忽视起笔和收笔的基本要求。所谓笔法堆砌,主要是创作中不能把笔法与线的流动有机结合起来,笔法是笔法,情感是情感,线条是线条,谁也不依靠谁,为笔法而笔法,把笔法作为表现主体,本末倒置,缺乏意趣和味道。所谓只知形组合、不知笔的组合,主要指误认为草书就是一个“快”字,无限连绵,无限缠绕,无序组合。刘熙载《书概》说:“草书尤重筋节,若笔无转换,一直溜下,则筋节亡矣。虽气脉雅属绵亘,然总须前笔有结,后笔有起,明续暗断,斯非浪作。”刘熙载告诉我们,草书一定要讲究笔法,须“转换”,“前笔”要“有结”,“后笔”要“有起”。刘熙载为什么把收笔放在起笔之前讲?第一,草书笔法不是表现在每一个点画中,而是散在的组合。第二,草书的笔法在运动中表现,其部位具有随机性,哪里需要就出现在哪里。在这些问题上,白锐保持高度警惕,至少可以说,这些毛病正是她理论思考的针对性所在。

任何一个有责任心的书家,面对书法中存在的一些普遍性问题,都会感到任重道远,也会感到无奈与苦恼。白锐有白锐苦恼,仅从本体而言,她追求作者情感与点画造形的一致性。要达到一致性,一方面需要社会的认可,另一方面需要作者终身追求。说实话,这不是个人追求就能得到的,社会的认可在当前的文化语境下,谈何容易。这里,还是说点书家自己的事吧。——书法家情感是怎么进入书法作品的呢?我认为,其中重要一点在造形。

所谓“情感”,是人对客观事物是否满足自己的需要而产生的态度体验。书法创作也是一种心理活动,而心理活动的组织者正是情感。不同情感会对造形产生不同的影响,不同的影响作用于书法的造形要素,必然产生变化万千的造形,这就是造形与情感的关系。一幅书法作品的内容,就是书法家不同情感通过造型元素的摆兵布阵。与其说是造型元素的造形,毋宁说是书法家情感的现形更合适。书法的各种造形都是一种表现,如形态形状的表现、力的表现等。点画线条的粗与细、长与短,用笔的中锋与侧锋及方与圆,结体的大与小、正与欹,行的摇摆、列的疏密,组的断续、块的呼应等等,都不是无缘无故的,既不是古代经典造形的复制,也不是个人书写习惯的重复,而是“手舞足蹈、咬牙切齿、茶饭不香、痛心疾首”的演示。

所不同的是,手舞足蹈、咬牙切齿、茶饭不香、痛心疾首等在书法元素中变成了具有表现力的符号。康定斯基认为,物体的不同形状给人以不同的视觉感受,角度越尖,冲击性越大;角度越钝,冲击性越小。我们把康定斯基的“尖”和“钝”转换成书法的造型元素,在用笔中分别属于露和藏、方和圆、内擫和外拓。白锐深知,个人情感在作品中的表现是多方面的,无论个人把握得不好,或虽然把握得很到位,人家看不明白,都会产生苦恼。

白锐作品 |