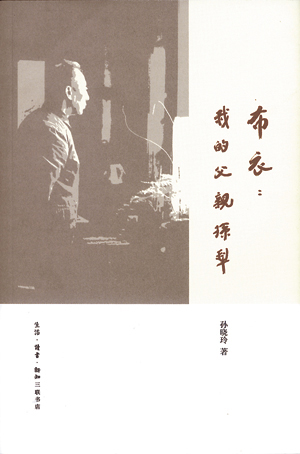

《布衣:我的父亲孙犁》 孙晓玲 著 三联书店

读者如果对一位作家的作品和人品到了入迷和十分推崇的地步,那么他对其生平史实包括生活细节的了解,是不厌其详的。我从小喜爱孙犁作品,近10余年来又在从事孙犁研究;因之,我渴望读到有关孙犁的各种回忆和访谈。我读过孙犁的小女儿孙晓玲女士陆续发表的材料翔实、十分感人的系列回忆文章的大半,今春从网上多方搜索,但总是找不齐全。后来,一位友人告诉我:孙晓玲回忆父亲的这组文章,将结集由三联出版。六月上旬的一个下午,当我在三联书店办公大楼拜访责编罗先生时,他十分热情,并将一册刚印出来、散发着油墨香、装帧设计大方美观的《布衣:我的父亲孙犁》送给了我。真是大喜过望。

这本书的大多数篇章虽说读过,但作为一本完整的书来读,印象、感受就更为强烈。孙晓玲作为孙犁的小女儿,与父亲在一起生活的时间长,自己又坚持业余写作,上过人民大学新闻函授班并当过编辑,难得的是她受到过父亲这位文学大家、编辑大家的直接指导和长期熏陶。加上她反复阅读和体味父亲的作品文本,又多方调查访问,以10年的时光刻苦地写作、磨砺这近20篇回忆文章,这一切条件综合在一起,使得现在展现在我们面前的这本小书,材料充实,生动鲜活的细节联翩而至,情文并茂,引人入胜。应该说,这是一本不可多得的书,一本近距离观察孙犁的书,一本见出孙犁真性情和风骨的书。它以翔实的材料、大量的细节,记述了日常生活中孙犁的行迹和话语,从家庭氛围、亲情(特别是夫妻之情)、友情、喜好与习惯、“文革”中的遭遇、创作自述、家庭谈话、住院治病等方面,进行了细致而又真切的描绘,使读者看到了一位血肉丰满、情义并重、“柔”中有“刚”、以“布衣”(即“平民”)为其精神特质的一个重要向度的父亲(文学大师)形象。作者的细节描叙,布满了全书,十分感人,读着读着,不由你又惊又喜,感叹唏嘘,有时不免会眼睛潮湿起来。众所周知,孙犁不善交际,他对待朋友,看似很“淡”,实则情深义重。书中《父亲与梁斌伯伯》《父亲与刘绍棠》两文,还有记载孙犁与李之琏和邹明、李牧歌一家交往的细节,读来都是感人至深、难以忘怀的。1993年,孙犁大病手术后,仍然关心半身不遂已5年多的刘绍棠,给他写信,并多次托人给刘绍棠捎话,叫他“不要激动”。联系1978年初冬孙犁在北京虎坊桥旅社当面给刘绍棠直率地讲的那几点意见,可以看出:孙犁交友,确实像他自己说的那样,“无酒肉之征逐”,而是重在精神层面的真切关怀。

对母亲形象的记叙,传出其神采,提供了不少鲜为人知的重要材料和细节,使读者看到了孙犁这位结发妻子灵魂深处的东西与日常生活中的清晰面影。孙犁在《亡人逸事》一文中专门写了妻子,用笔简约内敛,力戒铺排,只是强调她是自己创作上的“第二语言源泉”,在夫妻情分上没有做过一件对不起他的事情;固然也突显了妻子内在的精神美质与情感样态,但运用的事实和细节之少而又少实在是到了“吝啬”的程度。深爱孙犁作品的读者和研究工作者,希望更多地了解孙犁的结发妻子,自是情理中事。于此,晓玲女士提供了不少有价值的材料。举其大端,有:母亲姓王,“小丽”的名字是解放初期上街道识字班时孙犁给起的;《荷花淀》《嘱咐》《丈夫》中有母亲的举止身影,“其中有些对话,仿佛‘原封不动’就是母亲讲的”;解放后,“父亲曾亲口对韩映山说过”,《丈夫》这篇短篇小说“是以妻为模特的”;“文革”初孙犁受辱、自杀未遂,妻子知道后哆嗦着嘴唇满眼是泪:“咱不能死,咱要活着,咱看世界呢!”“这人啊,十年河东,十年河西,十年过来看高低!”据此,晓玲公正地判断:是母亲的劝说、激励,帮助父亲活了下来。……此情由,孙犁本人在文章中并未说透,但作为与作家生死攸关的一桩重要生平史实,是弥足珍贵的。

该书在父母亲的夫妻情分上,也披露了一些饶有兴味的材料。如:抗战胜利,风尘仆仆的孙犁披着日本军呢大衣归来,妻已两鬓斑白,孙犁感慨万般地说:“生离死别,国难家难,你我二人共同承担!”刚解放时孙犁去北京开文联大会,因不与农村妻子离婚,特别受到大会主席的表扬,成为作家中的模范;妻子听到后对娘家人说:“他这个人心软、实在,知道疼人。那么不容易把我们全部接出来了。”后来,孙犁还经常给妻子剪头发。“母亲说:鱼帮水,水帮鱼。俩好换一好,有福同享,有难同当。”有时,孙犁教妻子认几个简单的字,给她讲几句有关夫妻情分的古诗,曾以通俗的语言讲解唐代诗人元稹的《遣悲怀三首》。在一间屋子里,孙犁曾用浅显的话语,把评论家评论他的作品时所引用过的“清新庾开府,俊逸鲍参军”的意思,讲给妻子听。显然,孙犁是尊重妻子的,是乐意与妻子分享自己的创作甘苦的。这应该说,是有关孙犁的一段佳话。

孙晓玲后来学文的经历,以及难得的父教,使其在女儿的眼光之外,又涵养成了一种文学的眼光。书中提供的一些材料,颇有学术价值。譬如,臧克家老人曾这样告诉孙犁:“你是敢于直抒胸臆,顾忌较少的,这一点你走得比我还远一点。”导演名家谢晋对孙晓玲说:“我很崇拜您的父亲!”上世纪90年代初,中国作协的高洪波曾私下给许多朋友讲过:“孙犁老人已经成‘精’了,文章妙不可言!”1992年4月19日,贾平凹在致孙犁的信中饱含深情地说:“您是真正的艺术家,是有完整体系的作家。”汪曾祺去世前不久,“曾把自己关在屋子里三个月,改编我父亲的作品,题目叫做《战火中的荷花》,并已定由北京一位著名女导演执导拍摄。”惜乎此事因汪曾祺去世而告吹。孙犁生前与汪并未见过面,亦未通过信;应该说,这件事情显然缘于汪曾祺对孙犁的艺术成就、人品境界和美学精神的高度认同与赞赏。

孙犁人品之高洁、思想之敏锐,早已为文学界、读书界所知。本书又为此提出了一些新例证。上世纪50年代后期,孙犁对著名画家张德育说:俞平伯的《红楼梦研究》“打不倒!”说此话时,他情绪激昂,是挥着手大声吼叫的。90年代初,孙犁写了一个“本室小启”:一、不接受来访;二、不接受摄影、录像;三、不谈小说改编。一次,市长来家里探望,孙犁也与之保持距离。“有好几次,北京市文化界、戏剧界领导来津,市里派车来接他去见见,都是地位很高的人,按说这是很风光的事,但父亲都没有去。”他在住院时说过:“我这人有两个特点,一是不喜欢照相,二是绝对不上电视。”他还有“三不”的“遗告”:不开追悼会,不发讣告,不搞遗体告别。这些新披露的条规,与作家本人在文章中申述过的“三不”(不大读洛阳纸贵之书,不赴争相参观之地,不信喧嚣一时之论),以及“二离”(离政治远一点、离文坛远一点),加在一起,使孙犁一生逐渐形成,到晚年得以定型的系列人生信条和若干人格表征,更趋圆满和完整,更加异彩纷呈!

这本书的文字,是亲切、生动而雅洁的,笔端情感凝重,颇具表现力和感染力。可读性很强。

在纪念孙犁逝世9周年的日子里,我怀着热诚,向广大读者推荐《布衣:我的父亲孙犁》这本新书。 |