|

枪——井冈山往事(上)

江 子(江西省文联文艺评论家协会副主席、《创作评谭》主编)

一

上个世纪20年代有一杆枪原本是江西永新县城一名守城哨兵的武器。它后来成了毗邻永新的莲花县青年农民贺国庆的战利品。究其原因,是一个叫李乙燃的永新地主武装头目囚禁了包括贺敏学在内的80多个共产党人和被怀疑已经赤化的穷人。为了解救永新被捕进步人士,在许多人的斡旋下,中共方面上级组织决定发动包括莲花、宁冈在内的井冈山区的农民武装会战永新,懂得拳脚、嫉恶如仇的青年农民贺国庆理所当然地参加了战斗。此次战斗农民军大获全胜,80余名被捕人士全部获得了自由,而贺国庆杀死了一名哨兵,夺取了一杆枪。战斗结束后,他获得的嘉奖就是他成了这杆枪的新主人。

那是一杆俄国造的莫辛—纳甘步枪。它有黑色发亮的枪管,下弯式的拉机柄,枪栓拉动的声音干脆沉着,有如老虎在深夜的山林里的一声低吼。它的枪托和护木的材质是金黄的桦木,那无疑来自俄罗斯无边无际的森林,充分显示了其非同凡响的俄国血统。它发射的声音据说十分清脆,犹如水珠溅落,所以这杆枪还有一个好听的名字,名叫“水连珠”——好像它压根不是取人性命的死亡之物,而是可供人观赏的类似于瀑布、溪流之类的自然风物。贺国庆相信有着这样一个外号的步枪更像是一只笑面虎:表面慈悲仁义其实嗜血成性。

贺国庆多年的愿望终于如愿以偿。他对枪的向往其实由来已久。贺国庆是一名乡村练家子,一个喜欢练武的方圆数十里小有名气的“打师”。深谙武术的贺国庆深深懂得拳打三人不开的道理,在那个冷兵器日渐式微的混乱不堪的时代,只有枪才是真正的王者。而作为赣西乡间一个嫉恶如仇的农家汉子,贺国庆干过不少诸如串通村里的穷人一起抗税、不计后果地用柳条鞭挞过抓获的北洋兵之类的,让富人们记恨在心的事情。贺国庆经常想要一把枪的另一个理由就是,在这个富强贫弱的社会,穷人只有拥有枪才不会被人欺负,而被富人视为眼中针肉中刺的他,如果有一把枪在手,也就不用担心被他惩罚过的人的报复。贺国庆甚至天真地认为,这个社会有太多的不公,可如果上天把财富给了富人,把枪给了穷人,就公平了。

贺国庆那杆扣动扳机会咆哮会舔血的铁家伙在莲花原本有60名“穷哥们”。位于赣西山区的莲花早在1926年就有了中共组织。为了有足够的力量能与县城国民党武装抗衡,共产党组织苦心经营买了60杆枪拉起了一支称作农民自卫军的队伍。60杆枪聚在一起,仿佛英雄聚啸山林,大有把小小莲花县,变成戏文里的瓦岗寨、水泊梁山的气势。可是毫不讳言,这样一支从未进行过作战训练的队伍在训练有素装备精良的地主地方武装面前,不过是一群乌合之众。永新反动头子李乙燃和莲花县地主武装难民团首领李成荫勾结在一起,60支枪集体哑了火失了身。

李乙燃和李成荫为瓦解这支农民武装只用了三招。他们先是正面围剿农民自卫军,收缴枪支,杀人烧屋,把农民军逼出了城。又设空城计,装出撤出莲花县城的假象,吸引农民军杀进县城,却在城墙上架起机枪杀向农军,使莲花农军当场死70人,被俘90余人。他们还对农军进行分化瓦解,引诱名叫陈刚维和贺佳林的两个农民反水,借此夺走了农民军的大量武器。

在老谋深算的李乙燃和李成荫的打压和引诱面前,莲花农民武装几乎瓦解。原本的60支枪全部成了对手的囊中物——除了贺国庆的那支“俄国造”。

贺国庆手里的俄国造,成为了裸露在强大的对手面前的光杆司令,农民革命的一根独苗。

这样一杆身世不凡的俄国造步枪,在1920年代末期的中国南方赣西土地上,当仁不让地做了特殊时代的主角。

二

贺国庆开始带着这杆枪东躲西藏。他首先把枪拆成了三处,枪身藏在他的老家沿背村贺家祠堂的神牌之中,枪机藏到了沿背后面的龙山岩洞之中,五颗子弹,埋在了村子天井中的凤尾树下。后来当他知道李成荫到处搜捕他的枪,他知道老家是呆不住了,赶紧把枪转移到了攸县石桥圳下村。那是贺国庆真正意义上的老家,而所谓莲花,不过是他随父亲为生活所迫流落的地址。他的贺姓,正是他的父亲从小寄养的人家的姓氏。从莲花县坊楼乡一个叫沿背村的村庄,到攸县石桥圳下村,从洪氏到贺氏,到底经历了怎样的命运流变?乱世艰难,中国有太多的谜,哪里是这杆来自俄国的“水连珠”所能知晓的?而这正可能是贺国庆们带着枪举义的缘由。

在贺国庆自作主张的张罗下这杆枪被拆分为两半。它的枪身藏在弟弟的薯窖里,而子弹和枪机,藏在贺国庆自己身上。

一杆枪有着与生俱来的令人不安的气息,一种铁血混杂的浓郁腥气,更何况它来自俄国,一个散发出浓郁体味的国家。为了掩盖枪的体味,贺国庆买来了一群鸭子。他变成了一名乡间养鸭人,赶着鸭子一本正经地来到人群稀少的山脚下收割后的田地间。养鸭人职业的道具——一顶用于遮阳的烂草帽正有助于贺国庆的隐姓埋名,臭不可闻的鸭群的气味是底层尴尬的气味,没有人想到,有一杆枪藏身其中,那个臭哄哄的戴着草帽看不清表情的养鸭人,其实是一名荷枪实弹的战士。

贺国庆经常摸摸绑在身上的枪管、子弹。它们硬硬的都还在。那一杆枪是莲花县农民武装硕果仅存的一根独苗,而他正好担当了它的父亲的角色。为了让这杆枪真正做到万无一失,贺国庆恨不得它能与他的身体合二为一,成为他身体的一部分。

可是莲花传来了贺国庆的父亲贺承茂被李成荫逼死的消息。

李成荫没有抓到贺国庆,到他在莲花的家沿背村绑住了他的父亲贺承茂,逼他交代贺国庆和枪的下落。

贺承茂拒不交代。因为他知道,他交代了,他和他的儿子要死;他不交代,他要死,而儿子贺国庆可能活下来。再加上有了这杆枪,他的死,就会有人要为他偿命。

最后李成荫吩咐爪牙用棉絮包扎,浇上煤油。

贺承茂被火包围。他骂不绝口。巨大的痛楚让他忍不住地弹起身体,好像他是一个在田地里舞蹈的人,一个春节之际乡间戏台上的角色。最后,他被残忍地活活烧死。

仿佛枪是这个家族中的一员,为了保护它他们愿意付出生命的代价。仿佛枪是他们的晚辈,他们已经与这杆枪建立了血脉意义上的伦理关系。他们把自己赔进去是相信它会带给更多的人一个美好的未来。他们代替了它去死,是相信它会让更多与他们同样的人有尊严的活着。也许死去的只是他们的躯壳,他们的仇恨冤屈都通过秘密通道灵魂附体在这杆枪上。

原本呆头呆脑不谙世事的那杆枪在攸县听到消息后突然变得成熟了许多。它感到了愤怒。它的枪管里呼呼作响,好像风暴在急遽酝酿。它的扳机在急切地呼唤扣动的手指。它的撞针在急切地寻找着子弹。它有了离开攸县前往莲花要凶手血债血还的意思。

可是悲伤欲绝的贺国庆按住了它。这个已经完成了从莽夫到战士的蜕变的汉子,正强忍着悲痛低声安慰着它,像安慰自己正长大成人的孩子:中国有句古话,说的是恶有恶报,善有善报。不是不报,时候未到。

三

毛泽东率领秋收起义部队经过莲花后登上了井冈山。那杆俄国造的步枪趁机悄然回到了故乡莲花。

1927年的除夕之夜,在莲花县狮形坳,有十多把梭标、鸟铳、马刀和棍棒秘密举行了集会,商议成立新的农民武装“赤色会”。这些说着赣西方言、其实简陋得很的家伙,在此辞旧迎新的时辰,幻想着通过铳管里的呐喊和刃上的光芒来表达对这寒冷时节的抗议和对春天的吁请。在这群满带着泥味儿的家什之中,那杆刚刚从异乡返回的枪俨然真正的王者。为了宣告新的一天的来临,那杆枪朝天“砰”的呐喊了一声。

随着这一声枪响,这杆满怀仇恨的枪要揭竿而起。这杆在长期的隐姓埋名中得到磨练的枪要冲锋陷阵。这个孤独的战士要唤醒更多的阶级兄弟血管里的热血。

这杆枪首先把自己变成一匹狼——一匹在夜空下逡巡的丘陵地带的狼。它耳听六路眼观八方。它有狼一样超乎寻常的冷静和耐心。它像狼一样总是喜欢在晚上行动。1928年大年初六,它通过内应知道靖卫队副队长的叛徒陈刚维回到了坊楼老家,就趁傍晚敲开了陈刚维老家的门,黑洞洞的枪口对准了所有在大年里饮酒作乐的不良富人。它一言未发却让所有的人两股战战。留在陈刚维家的两支步枪成了此次行动的战利品,做了这杆枪的战友。

不久它又袭击了闻讯赶到坊楼来围剿赤卫队的国民党靖卫队。想要报仇的靖卫队住进了坊楼的长发祥饭店。时是严冬,夜晚天寒,自视强大的靖卫队除了留下哨兵,全部躲进了屋里烤火。这杆枪通过内应打开了店门,又用晒垫浇煤油四处点火,还往煤油桶里燃放爆竹。浓烟滚滚。爆竹声声。杀声四起。有巷落里受到惊吓的犬吠此起彼伏。这是一个无比混乱的夜晚,而这杆沉默的枪,是混乱中的头领。在这杆枪的鼓舞下,鸟铳、土炮都奋力冲向了前面。当听到店内有人放言说这不过是穷鬼虚张声势,这杆沉默的枪才不失时机地扣动了扳机呐喊了一声以示回答。那一声枪响,仿佛是君临万物的王威严的一声咳嗽,或者深山里的一句狼吼。受到那声枪响的威慑,不知虚实的靖卫队不敢贸然行事。为防寡不敌众,这杆枪天亮之前悄悄收了兵。这一仗,缴枪一支半。其中半支,是贺国庆从饭店窗口躲来的、被靖卫队临时卸了栓机的家伙。由于设备不齐,赤色队想方设法寻到一个银匠东拼西凑才将枪支修好——这真是让人啼笑皆非的事。

元宵之夜,那杆枪迎来了与更多的枪支的团圆聚会。莲花方面得到消息,说是井冈山上的党政军首领毛泽东为了让更多的泥腿子拥有枪和子弹,答应赠给莲花一批枪支弹药。这在乱世,是比真金白银还要贵重和慷慨的馈赠。井冈山和莲花并不遥远,即使在再大的地图上也不会比两根指头更宽,但把这批枪从井冈山中心区域永新接到莲花的过程险象环生,一路上真可称得上杀机重重,所幸有惊无险。有了这批枪支弹药,原本一狼独行的莲花山区,又成了虎豹穿行的森林!

经上级同意,莲花县赤色队在坊楼乡蕉叶冲升编为50多条人枪、下设三个连的莲花县暂编红色独立团。这意味着,莲花县50名泥腿子,成了真正的革命军人,这一杆原本还只属于农民身份的枪支,成为了正规军的一员,一名真正的红军战士。

而一群农民要成为一个红色战队,还需要在战争的熔炉中得到冶炼,锻打,不断剔去多余的铁屑,或者嵌入必要的钢条,才能成为一个打不烂拖不垮的战队。

一杆俄国造步枪要成为一名勇于冲锋陷阵的勇士,必须不断擦洗自身,防止枪机有了不必要的锈迹。并且,它要不断训练自己的准头,以及把握住各种良好的时机……

采风 梅花大鼓

一双布鞋

崔 琦(北京曲协副主席)

革命先辈王泉媛,

巾帼女杰不让英男。

想当年,她风华正茂年芳十九,

当红军,为的是劳苦大众把身翻。

长征路上三过草地,

做军鞋、筹粮款,救助伤病员。

三五年红军到遵义,

结识了王首道这位好青年。

只见他,灰军帽上红星闪,

往脚下看,一双草鞋破烂不堪。

脚面上几处划伤有深有浅,

淤青仍在血已凝干。

王泉媛一阵酸楚心疼不已,

含泪说:我一定亲手做鞋给你穿!

两个人志同道合结连理,

也没有卿卿我我誓海盟山。

这一边,泉媛姑娘用手用心把鞋做,

那一边,王首道浴血鏖战娄山关。

王泉媛留守斗争风云突变,

不幸被捕入牢监。

在狱中严刑凌辱气节不变,

发誓把牢底来坐穿。

盼来了天地翻覆革命胜利,

她却与党失去联系形只影单。

几番找党未能如愿,

反被误解忍辱负重数十年。

斗转星移到了一九八四,

老人想党像孤儿期盼把家还。

从遵义到北京几经辗转,

找到了康克清大姐细说从前。

康大姐见到了战友小妹心潮澎湃,

有多少贴心的话儿彻夜长谈。

王泉媛被安排在总参住了数日,

这一天,值班员叩门来把信传。

说有一位客人来拜访,

话音落,见梦中亲人站面前。

“不,真的是你不是梦,

(白)是你!首道……不,首长!”

王泉媛这位英雄的女性泪如涌泉!

王首道这开国将军声颤抖;

“你……你就是一别半世纪的王泉媛?”

老人她,擦干眼泪并不言语,

转身形把蓝布包儿递到面前。

将军他,打开布包心弦颤,

却果然,一双布鞋映入眼帘。

见鞋底儿纳得紧又密,

鞋帮儿做得软又坚。

鞋底上面有个红点儿,

那本是针扎手破留下的血斑。

将军他身经百战钢筋铁胆,

此时节热泪夺眶滚腮边:

“我只说,今生今世难相见,

谁料你,一诺千金五十年!

问一声,我们当年那间新房还在不在?

你受苦了!被屈含冤这些年!

这双鞋我要把它放在心坎儿上,

它寄托了真诚的爱恋无尽的情缘。”

一席话,如春雨绵绵润又暖,

点点滴入泉媛老人干涸的心田。

他二人紧握双手模糊了视线,

无声中,似倾诉和聆听万语千言!

这就是,一双布鞋情深如海,

革命的佳话广为流传!

2010年10月30日 初稿于赤水

2011年1月6日 修改于北京

(本文为作者参加中国曲协赴贵州采风创作的作品)

采风 速写

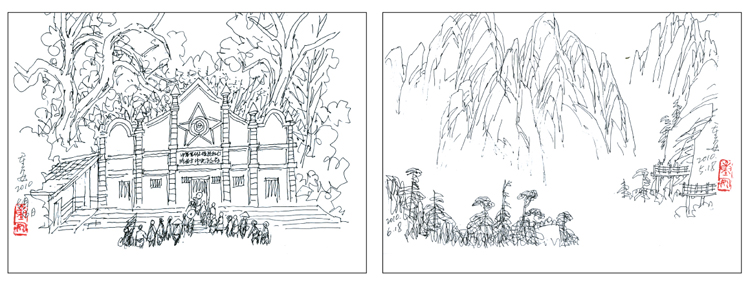

苗重安(陕西美协顾问) (图为作者参加中国美协赴江西采风创作的作品)

品味苏区

——写在毛泽东才溪乡调查纪念馆

余小明(福建省龙岩市文联秘书长)

一

很久没像今天这样

庄严而动容 走进

岁月深处

拧亮心中一盏灯 寻觅

那红色记忆中特定的名词

——苏区!

是呵 关于才溪 关于苏区

关于“调查”与“发言权”

当年 就在这里

领袖的笔端倾泻出

流传至今的名言:

“没有调查就没有发言权”

从此 这句名言

从上杭才溪响起

它的每一个字如优美的音符

春风掠过草梢般 唱响在

中国的大地……

二

从此

苏区干部 一次次手提马灯

猫进低矮的农舍

带着浑身汗泥 与祖祖辈辈

躬耕的农民一起 久久交谈着

苏区干部 以人间最温暖的声音

把冷了的渴盼重新温热

让那久已尘封的心事

和着憋积已久的苦水

从无望的眼眸中 喷涌而出!

一生与庄稼为伍的农民呵

第一次扬眉吐气地直起了腰板

将甘甜的日子扛在了肩上!

三

哦 这就是红旗漫卷的苏区

这就是歌谣四起的苏区

这就是用红薯喂养了革命的苏区!

苏区 如一棵大树

从农民舒展的笑颜中

伸枝抽条 吐蕊展瓣

那与红旗一起猎猎作响的信念

至今仍铿锵不止

苏区 用铁锤镰刀

将一个个穿着补丁衣服的年轻种子

锻成 打着绑腿脚穿草鞋的

精壮的子弟兵

并让 他们的足音

响彻

万水千山……

|