“我们走过了一条从简单到复杂再变为简单的戏路。开始的时候,我们的戏很简单,因为没有方法,理念也比较模糊,不敢随意加东西;后来又开始不断加料;现在我学着做减法,又变得很简单,但这已经不是最初的简单了。其实,加减只是一种方法,它不是一个结果。”赵淼这样总结自己创作历程的变化。与这些点滴的变化同步,他所在的三拓旗剧团也走过了15年的艰难历程。三拓旗,对赵淼的意义,就好像他的一个孩子。“三生万物,开拓不止,树立旗帜”,给“孩子”取这个名号,赵淼道出了其中的深意。

一个“拓”字,就要你不安于现状,不断思索;就要不囿于传统观念,敢于破旧立新。在赵淼的戏剧创作里,你很难发现传统戏剧的影子。从在中央戏剧学院求学期间创作的第一个作品《6:3》到如今的《九种时刻》,赵淼在探索形体戏剧的道路上一路狂奔。寻找肢体语言的无限可能性、追问身体语汇背后的潜台词和内心独白,以诗意的身体表达现实生活的方方面面甚至情绪、意识等精神层面的细微变化,是他一贯的戏剧追求。而这一切,都源于大学时的一次观剧体验。

“在大一下学期也就是2002年的时候,英国有三个剧团来到中国,莎士比亚剧团带来了《威尼斯商人》、尼翰剧团带来了《红舞鞋》、O剧团带来了《三个黑故事》,这三个戏给我冲击很大。空空荡荡的舞台上,几个演员就可以把一个长篇大论的故事演得惟妙惟肖,你甚至都听不到一句台词。在戏里,他们可以用身体去表达一种情感,可以把内心的东西外化出来,而我们当时还在话剧台词上大做文章。”看完三出戏后,赵淼扬言“三年之内也要排出这样的戏来”。就这样,赵淼开始了形体戏剧的探索。而在当时,他并不知道这样一种戏剧的名称,不知道它的方法来源于哪儿,也不知道支撑它的戏剧理论是什么,更不知道它的奠基者和实践者都有谁,用赵淼自己的话说,简直就是摸着石头过河。

第二年,赵淼就兑现了自己的承诺,他第一次参加了大学生戏剧节。“我写了一个剧本,就一页纸,其实都不能算作一个剧本,没有台词,只是一个舞台提示。当时审批的老师都诧异,‘这也叫剧本?’不过大家还是网开一面,那是我的第一个作品——《6:3》。”在没有排练场地的情况下,赵淼带领团队在北京人艺小剧场的过道里开始了排练。“只是告诉演员不许说话,想说也不许说,看看我们可不可以在不说话的情况下表现出我们要传达的东西。”他们尝试了各种各样的戏剧实验,说出来是什么效果,不说又是什么效果。如果不说看不懂就再加形体动作,直到看懂为止。“后来读研期间我一边实践一边研究,用了三年的时间才弄明白原来这叫‘形体戏剧’,它的理论源自法国的雅克·勒考克,他把英国、法国、意大利等很多国家关于身体、移动、动作的所有理论揉捏在一起凝结为一种理念,但它不同于现代舞的舞蹈剧场以及装置艺术、行为艺术。”

形体戏剧,顾名思义,对演员的形体表现能力有着极为严格的要求。而过分倚仗肢体语言会不会弱化演员的台词表现能力,在当时还引起了不小的争论,毕竟这是对中国写实主义话剧的一种颠覆。“当一个演员会用形体表演的时候,他肯定明白台词当中的潜台词是什么,他也明白台词当中的内心独白是什么,我们常说好的行动是具有语言性的、好的语言是具有行动性的,就是这个道理。”在赵淼看来,形体戏剧本身并不排斥台词,它只是在探索现实生活中人们沉默时候的状态。说台词并不是最重要的,说台词之前的动机才最应引起我们的注意。

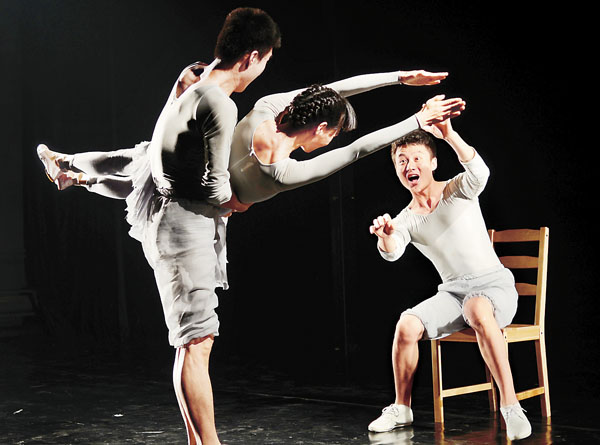

《九种时刻》剧照 郭小天/摄

对于形体戏剧来说,表达非理性、非戏剧性、意识性的精神世界,才是它的更高层面,它不再理性地追求铁的逻辑,不再硬性地规定外在写实、内在也要写实。而这也正日渐成为三拓旗剧团新的艺术追求。“我们正在尝试,正在追,正在爬。我们刚刚在北京国际青年戏剧节上演的《九种时刻》,基本上就是不讲故事、不说话,而且有的地方甚至不是按照生活逻辑来的,就是用肢体语言表达人们在九种情境下不同的心理状态。得到或失去,无言或呐喊,在九种时刻下,在九种情境中,我们的身体及内心都会有极致的表现,孤独、恐惧、愤怒、无奈、绝望、欢乐、尴尬、疯狂、呆滞,都是人类共通的情感,我们把内心外化,其实表达的主题跟所有戏剧表达都是一样的。”

从《6:3》到《达人未爱狂想曲》,从《东游记》《壹光年》到《鬼马电梯》《九种时刻》,赵淼拓出了一条极具个人风格化的戏剧道路。“戏是有魂儿的,不能太急功近利。”在赵淼眼里,作为一个戏剧人,有些东西是永远都不能改变的。正因如此,作为一个仅有16人组成的小剧场话剧团体,三拓旗剧团也面临着经营状况不佳的尴尬境遇。对此,赵淼直言:“我们跟传统的演出公司不同,他们以制作盈利为先,我们是创作为上,戏剧本身的品质才是根本!”

(编辑:李钊)