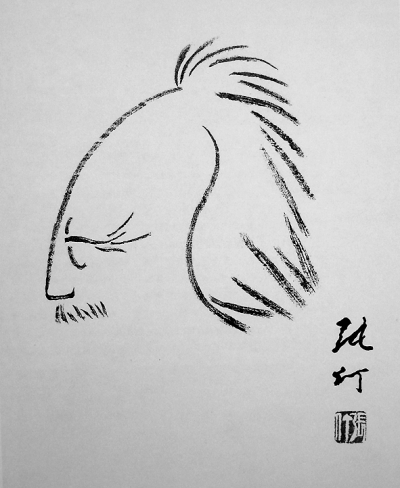

张仃自画像

中国画《谛听》 张仃创作于二十世纪六十年代

彩墨《春牛图》 张仃创作于二十世纪六十年代

【大家】

张仃先生是我国20世纪以来杰出的革命文艺家、美术教育家,他的艺术创作丰富多彩,更与中国现当代波澜壮阔的发展史休戚相关。他是新中国艺术设计教育事业的奠基人和开创者,也是新中国美术事业发展进步的亲历者与见证人。

“张仃先生是当代中国一位身体力行弘扬传播中华优秀传统文化的坚定继承者、一位红色革命文化的忠实建设者、一位社会主义先进文化的卓越实践者,是代表我们这个时代中华文化创造发展的先觉者、先行者、先倡者。”(参见冯远主编《张仃百年诞辰纪念》)张仃一生的创作实践活动,始终与时代发展进程紧密相连,在新中国发展的各个历史阶段,他都有不同艺术风格的作品问世,并始终以革命的先锋性,引领先进文化艺术思想,开一代艺术新风。

体 验

张仃的艺术人生与他的教育事业从未分开过。自1938年秋在延安鲁迅艺术文学院美术系任职以来,此后的半个多世纪,这位中国的“大美术家”一直在杏坛奋力耕耘。

1949年,张仃与胡一川、王朝闻、罗工柳、王式廓组成五人小组,接管国立北平艺专的日常教学工作。1950年,中央美术学院成立,他任实用美术系主任、教授兼中央美术学院美术供应社社长。

1955年,张仃参与筹建中央工艺美术学院。1957年,他由中央美术学院调入中央工艺美术学院担任副院长,主管教学,“文革”后复任第一副院长。1979年5月至1983年4月,他任中央工艺美术学院院长;1999年,他复出担任清华大学美术学院绘画系第一工作室博士生导师。

张仃深知,中国的传统艺术博大精深。在美术教学中,他一直在追问,我们该如何才能发挥好自身的“看家本领”。

1962年1月13日,张仃在《光明日报》上发表了随笔《谈“一点”之美》,一段童年往事引发了他对美术教育的思索——

“记得儿时在家过旧历年,一过腊八,家家便都忙着发面蒸馒头……当时我最满意的差使,是母亲给调一个胭脂棉花碟,用根筷子沾着胭脂向新出笼的馒头上一个个打红点。雪白的馒头上,鲜红的圆点,煞是好看……满足人们一点美感上的要求……虽然极简单算不了‘创作’,回想起来,也有很大的快感,或者说类似‘创作’的美感体验。”

这篇随笔虽然只有1600字,却借“一点”之美,生动地阐释了局部和整体之间的审美关系,从生活点滴入手,逐渐提高到审美教育的高度,从而使对“点”的抽象意义的认知与理解,升华到对本质精神境界和生命力象征的追求。文章情真意切,深入浅出,从艺术学、社会学、民俗学的角度,对形式美进行了剖析,并且一石激起千层浪,在美术界造成了深远影响。这在当时的历史条件下,难能可贵。

而面对张仃的授课,学生们常常如沐春风。

“在帅府园美院东楼教室里,张仃和张光宇先生一起为我们讲课。先由张仃先生讲‘书法与字体’。张仃先生是从‘永’字八法,三转三折讲起。起承转合,从局部到整体。他从文字结构分析美学的特性。先分解再综合,并归结到美学的理性认识,是从方法技术讲到哲学的理性思考,浓缩到一点一顿的气势和精神的存在,我记得他要让大家体会唐代大书法家孙过庭的名句‘导之则泉注,顿之则山安’的思想实质。先生深入浅出,举一反三。他是通过字体和书法讲授审美精神,讲授审美品格的定位,讲授用笔力量的气势和内涵,让大家体会‘导’之结果,必会飞瀑倾泻,‘顿’之结果,必有山之巍峨。这是艺术的力量。”

这是已故清华大学美术学院教授袁运甫先生的一段回忆文字,他详细地记录了张仃老师为新生们上的第一堂课。这也是他在大学生活中受益最大、铭记在心的一堂课。

融 合

中华民族的文化精神,早已融入我们的生活方式之中,深深地影响着一代又一代国人的价值观念、思维方式和风俗习惯。这种影响是潜移默化的,也是稳定持久的。

张仃一直强调,民俗、民艺是工艺美术之根,他热衷于在民间艺术中寻找最合适的表现形式和艺术语言,以此构建中国现代艺术设计与教育的“中国学派”。

1960年,张仃带领中央工艺美术学院研究生到云南采风,回校后创作出了一批诸如《苍山牧歌》《哈尼族女民兵》《集市傣女》等在内的重彩装饰画,其大胆的夸张变形,绚丽的色彩语言,强烈的视觉冲击,深厚的民间情怀,给当时中国的装饰绘画领域吹进一股清新之风。

漫画家华君武看了这批作品后戏称,张仃的画是“毕加索加城隍庙”。

“城隍庙”和“毕加索”两词,其实并不搭界,一东一西,一土一洋,张仃却用自己的创作把它们巧妙地融合在了一起。

“1957年以后,张仃的到来对工艺美院的风格具有非同寻常的意义……张仃、张光宇从强调向民族、民间优秀传统学习入手,在宏观把握中国工艺美术传统与现代结合的同时,更注重在装饰绘画领域的开拓,形成了风格独特、影响深远的装饰风。这一派的基础是民族、民间的优秀传统,并融合国外现代艺术的新机。”(参见杭间《形成“工艺美院风格”的若干描述》)

工艺美术是一个历史概念,是典籍之外的一支活态文化,它承载着千百年来中华民族祖先的造物智慧,具有工艺匠心传承的现实意义,而工匠精神则是传统民族文化精神的重要支柱。

“在工艺美术教学中,我一直提倡民族、民间两个概念。工艺美术设计也应该建立中国自己的学派。”张仃是这样说的,也是这样做的。他推崇民族、民间艺术,并从中汲取创作源泉。他尝试将民间手艺工匠的传授与现代艺术设计的教育相结合,邀请“泥人张”张景祐、“面人汤”汤子博等到工艺美院传授知识,从而完善和丰富教学体系和课程内容。

不仅如此,张仃更是身体力行。他所创作的漫画、年画、装饰画等,都具有浓郁的东方风骨和中国气派。因此,我们不得不承认,中国传统民族艺术具有强大的生命力。

但是,张仃的艺术创作又不乏引领时代的潮流之风,这不仅是因为他真正对民族、民间艺术“打进去”了,更重要的是,他摆脱了其形式表现力的不足,又从中“打出来”,同时借鉴西方现代艺术之优长。

在任职中央工艺美术学院期间,张仃带领师生先后参与了迎接国庆10周年的各项设计实践,并在人民大会堂、历史博物馆、国宾馆等室内外装饰的设计任务中,探索民族特色和时代风貌。在学科建设上,他率先建议成立壁画工作室,为中国壁画艺术的发展打下了坚实基础。

与此同时,为完善理论研究和教材建设,1958年9月,中央工艺美术学院创办了新中国第一本艺术设计类综合学术杂志——《装饰》。

“我为《装饰》杂志创刊号设计了封面,是一条龙船上面有四面旗帜,分别代表的是老百姓的衣、食、住、行。我主张搞工艺美术是为老百姓的衣、食、住、行服务,要美化生活,要使生活艺术化和精细化。”张仃说。

工艺美术要为人民服务,衣食住行则是老百姓不可或缺的重要组成部分,而其背后所延续的则是中国传统民族文化,是中华民族的文化生态。在张仃心中,工艺美术不仅表现为“形而下”的器的形态,更是“形而上”的道的载体。

“文革”前,中国的一些艺术院校,特别是美术院校,对西方现代艺术教育涉猎较少,甚至排斥如凡·高、马蒂斯、毕加索这样的西方艺术家。而彼时的中央工艺美术学院则不然,他们对西方现代艺术的学习与借鉴已蔚然成风。

固本与纳新,似乎是中央工艺美术学院师生的秉性使然。他们时而写实、时而夸张、时而变形……总之,在他们的心中,东方与西方、抽象与具象都是不可分割的有机整体,互为借鉴,相互补充。

这一时期的中央工艺美术学院,可以说是中国高等现代艺术与设计教育的轴心,而张仃、张光宇、庞薰琹则是这一轴心的学术灵魂。他们高扬“装饰”艺术的大旗,融合中西,把美术教学和学术研究引向了一条包容、多元、开放的现代艺术设计教育发展之路。

直到现在,清华大学美术学院都秉承着老院长张仃和他的同事们在那个时期所奠定的教学理念和办学宗旨。

张仃对中国现代艺术设计教育的建设与发展,起到了毋庸置疑的推动作用。他既坚守民族传统文化的本体,又倡导创新变革,积极支持融合西方优秀艺术精华。“城隍庙”与“毕加索”的融合,则是一条贴近现实、颇具可行性的中国特色“装饰”之路。张仃的这种抉择是睿智的,它是技与艺、设计与美术、功能与精神的高度统一。

“毕加索加城隍庙”是传统与现代、东方与西方的结合体,也是张仃发挥自身“看家本领”的真实写照。他的作品对后来“云南画派”的崛起,也起到了积极的促进作用。

1999年,中央工艺美术学院并入清华大学,进入耄耋之年的张仃复出担任美术学院绘画系第一工作室博士生导师。他主张对中国画的继承与发展要双管齐下,一方面要深入传统,一方面要深入生活。

张仃治学严谨,坚持真理,诲人不倦,积极提携扶植新人。在清华大学美术学院建院五十周年之际,他捐资设立奖学金,以激励青年学子健康成长,为美术学院的发展作出了卓越贡献。

在70多年的艺术生涯中,张仃涉猎的艺术门类非常广泛,但不管从事哪一门艺术,他都主张要有关注世界、关注人类、关注国家民族命运的胸怀与担当,并致力于创造出一大批无愧于时代、具有高尚情操的经典艺术作品。而这种胸怀与担当,一直与人类对真、善、美的追求,同理同向。

胆 识

在坚守民族文化自信与讴歌真善美的同时,张仃更注重理论与实践的结合。早在1954年,他就同李可染、罗铭尝试水墨画写生,并用自己的实践证明,传统中国画同样具有推陈出新、与时俱进的强大生命力。由此,他们推动了中国山水画的创新进程,被誉为“中国画革新的里程碑”。

晚年的张仃多以焦墨作山水画,表现出了巨大的创新能力,呈现出了鲜明的个人风格。他既发展了西方写生再现实景的方法,又延续了中国山水写意造境的传统,开拓了中国山水画的艺术空间。

2002年,文化部授予张仃造型艺术终身杰出成就奖,彰显了他对中国美术事业作出的杰出贡献。

清人王泽弘在评价程邃的画时曾说:“润含春雨,干裂秋风。”其实,“润含春雨”与“干裂秋风”是矛盾组合体,在客观上是相互对立的,但在艺术表现上,两者的关系又是辩证的。作为艺术家,就是要把两者统一起来,做到“视若枯燥,意极华滋”之境。

“浑厚华滋”是指笔墨的厚重和力量感,也正是张仃焦墨山水画艺术风格所要追求的目标,这是其一。其二,张仃的笔墨语言主要来自于写生。

就笔墨而言,焦墨在中国画领域,发展的路子很窄,但张仃仍坚持用这一局限性极大的墨法来创作山水画,变局限为有限,变短处为长处,从而达到了笔墨淋漓、气韵生动的艺术效果。他从传统中发掘,从生活中充实,赋予焦墨这一绘画语言新的力量、新的活力、新的生命。

由此看来,我们不得不佩服张仃的勇气和胆识。

清初四画僧之一的弘仁(出家后号渐江),擅画山水,初学宋人,后师法萧云从、倪瓒,笔法沉厚雄奇,笔简意繁。倪瓒则是“元四家”之一。倪瓒率直,弘仁若简若疏,他们的艺术风格都在整个中国山水画发展史上影响深远。

对于张仃而言,学习传统,齐白石、黄宾虹是最好的老师。特别是黄宾虹山水画的艺术风格,又与弘仁、程邃、倪瓒等有着千丝万缕的联系。在张仃的笔墨中,所呈现的视觉语言则是倪瓒、黄宾虹、弘仁等名家的综合体。

张仃的焦墨山水,多为“写生”状态,目的是让作品避免概念化与雷同化,把大自然瞬息变化之态尽收笔底。这种“写生”状态,与古人、今人甚至自己相比,都有所不同。因此,不管学谁,首先要有自己独特的审美感受。

同为焦墨山水的艺术风格,程邃是渴笔淡墨、黄宾虹是重在写意,而张仃则突出写实,但他的写实有别于西方的素描。因为在处理画面笔墨关系时,张仃是主观的,带有明显的东方色彩,同样显现出自身的“看家本领”。

张仃善于理顺画面中黑白灰的关系,在他的画作中,最黑处与最亮处尤为突出,并不是黑不黑、白不白,把画“画死”“画闷”。特别是他焦墨中的灰色,多为飞白,通体透气,韵味无穷。

所以说,张仃绝不是拿毛笔画素描。他把自然物象化为笔墨语言,发挥自家“乱炖”的独特优势,着力凸显点与线的营造方式,使之“得心源”。而呈现在画家笔下的点与线,不是传统的再现,而是自家笔墨与“师造化”综合后的结果。因此,与其说张仃笔下的点与线是自然物象的表达,不如说是他本人主观情感的真实流露。

张仃之所以选择焦墨艺术,以黑、白、灰的色彩构成来描绘多姿多彩的世界,源于他胸有大义,心系国家和人民,同时也折射出一位饱经风霜的画者贡献多、磨难多、经历更多的个性与情怀,可谓“绚烂之极归于平淡”,这是一种审美境界的高扬,是高尚清纯的精神追求。正如元代水墨画家王冕在其《墨梅》题画诗中所云:“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。”

总之,张仃在绘画艺术上的探索、变革、出新,与他深厚的学养以及广泛的涉猎密不可分。在漫画、宣传画、中国画、书法、工艺美术、装饰艺术、公共艺术、艺术理论等诸多领域,他都有自己独到的见解与领悟。

经历了70余载的艺术风雨,张仃见证了20世纪中国美术的发展与变迁,无论在哪个历史时期,他都引领着先进文化艺术思想,开一代艺术新风。同样,张仃知行合一的人格魅力,也彰显出中国文化人的格局与风骨。

面对“毕加索加城隍庙”这样的戏称,张仃也曾经以一句看似玩笑的话来回应:“一手伸向毕加索,一手伸向城隍庙。”话虽幽默,却也意义深远,让人回味无穷。

学人小传

张仃,原名贯(冠)成,字豁然,号它山,1917年生,辽宁黑山县芳山镇人。在70多年的艺术生涯中,他跨越漫画、宣传画、实用美术、艺术设计、展示设计、舞台美术、动画电影、装饰绘画、壁画、中国画、书法、艺术批评、艺术理论、美术教育等诸多门类,以丰沛的艺术激情与超常的艺术能量,成为解读20世纪中国美术史的先驱。张仃历任中国美术家协会常务书记、中国美协常务理事、中国美协壁画艺委会主任、中国文联委员、国务院学位委员会第二届学科评议组成员、中国工艺美术学会副理事长、中国国家画院院务委员、中国黄宾虹研究会会长等职。曾负责设计动画片《哪吒闹海》,为首都机场创作巨幅壁画《哪吒闹海》。焦墨国画代表作品有《巨木赞》《蜀江碧》等。出版《张仃水墨山水写生》《张仃焦墨山水》《张仃画室》等多部画集。2010年2月21日在北京逝世,享年94岁。

(作者:张铭,系张仃先生侄孙,1967年10月生于辽宁兴城,北京经贸职业学院副教授,著有速写集《北京寺庙》《行走的风景》,本文系2017年度《高等艺术职业学院中国画和书法专业教育人才培养》项目。)

(本版图片均选自《张仃百年诞辰纪念展》图录)