十一月的南方,秋意正浓,我们来到湖北武汉,拜访中国杂技家协会名誉主席、著名杂技表演艺术家夏菊花。

从旧社会流离失所的街头杂耍艺人,到新中国受人尊敬的艺术家;从家庭式的小戏班演员,到享誉海内外的“杂技皇后”;从舞台上为观众奉献一切的杂技演员,到舞台下为了杂技艺术发展四处奔波的杂协主席……“艺术人生70年,风雨菊花倍鲜艳。”夏菊花头顶的光环在变,但她对杂技艺术的守护与传承却不曾改变。改革开放四十年之际,记者专访夏菊花,聆听她投身杂技艺术的心路历程,感受一代“杂技皇后”对于中国杂技艺术的热忱与坚守。

“金质奖章不是我的终点,而是起点”

记者:今年五月,您入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。您的两个节目《顶碗》和《柔术咬花》深受广大人民喜爱,也为您赢得了“杂技皇后”的美誉。当初您是怎么和杂技结缘的?

夏菊花:我本不姓夏,姓徐。5岁时,家里穷得揭不开锅,父亲把我送给了夏家班的夏老板做“押子”,从此改为姓夏,过起了杂耍艺人跑江湖的日子。那段时间为了生计而奔波,非常辛苦。在表演《空中飞人》时,用一根粗绳子绑住我的辫子,升吊在半空荡秋千。每演下来,用手摸头,头发掉下一把。那时候,杂技只是我的饭碗,当时唯一的目的就是活下去。

夏菊花表演《顶碗》“双层双飞燕拐子顶”技艺

记者:可以说您在接触杂技的头几年是为了生存而训练、演出,是怎样的契机让您从“要我练”开始向“我要练”转变的?

夏菊花:那是1952年的事情了,我对此记忆犹新。当时武汉市正组织民间艺人前往朝鲜慰问志愿军,未满18岁的我毛遂自荐,最后被告知只有满18岁的演员才能去前线演出。然而,我在名单里看到有别的未满18岁的演员获得了名额,询问之下,得知他们因有自己的看家绝活才榜上有名。这件事对我来说既是一次打击,又是一种激励,激励了我练就属于自己的绝活——顶碗。

顶碗要从基本功练起,如果想要碗在头上放得稳,就必须要“压门子”——我当时用了三块砖头顶在头上练,并且在碗里盛满沙,然后直接往头上压,这样头上才有痕迹、有“门子”,碗放在头上才不会倒。每天光“压门子”就至少用去一两个小时,疼得我眼泪直流,并且光顶碗不行,我还要设计一些新的动作。当时已经到了痴迷的程度,晚上睡觉的时候想到一个动作,也会马上爬起来试一下。有时候练得浑身都疼,但为了有一个自己的看家节目、为了以后不再“落榜”,我又咬牙继续坚持下去。

记者:《顶碗》不仅在国内家喻户晓,在世界上也获得了极高的赞誉。1957年七月,您参加了在莫斯科举行的第六届世界青年联欢节,并凭借《顶碗》获得了金质奖章。

夏菊花:这是我获得的第一枚世界金奖,也是我们中国杂技艺术在国际上第一次获得最高荣誉。当我获得这份荣誉的时候,我觉得这枚奖章不应该是我的终点,而是起点,我还要继续努力,继续发展创新、做前人没有做过的事情。杂技艺术就是挑战极限,变不可能为可能、变想象不到为可能。

我觉得“顶碗”还有可以挖掘的潜力——由双手到单手、由静态到动态、由低处到高处,最重要的是碗能否离开头部、用脚夹出去后再夹回来?当时一天到晚就在想这件事儿,跟着了魔似的。“脚面夹碗”我从1960年开始练了三年,刚开始的时候不敢放太多碗,只能用砖头。有时候腿练得非常疼,上楼梯都吃力。1963年,我在民众乐园的舞台上表演,将这个新动作呈现给观众。第一次、第二次都失败了,到了第三次尝试终于成功,台下的观众纷纷站起来给我鼓掌。后来还有观众在寄给我的信中写道,我在前两次失败的情况下还毅然选择再来一次,这种不怕困难的精神值得大家学习。

夏菊花表演《柔术咬花》

记者:您的《顶碗》和《柔术咬花》两个代表节目让杂技艺术成功走出了国门,让外国人欣赏到了中国杂技的魅力。在对外交流的过程中,让您印象最深刻的是什么?

夏菊花:印象最深的是在1965年,我在法国巴黎的夏乐宫演出,四十天场场爆满。当地观众连连惊叹“中国人太厉害了”,法国许多女性观众,进场时带着礼仪手套,在我表演结束后,她们纷纷脱下手套、站起身来鼓掌。此外,还曾经有外国观众在表演结束后来到后台,一定要看看道具碗,甚至有观众非要来摸摸我有没有骨头,直到用手摸、用眼看,他们才相信我的表演都是真的。

“改革开放给了中国杂技展现自我的舞台”

记者:改革开放以来,中国杂技艺术获得了包括“金小丑奖”在内的许多国际金奖,您认为改革开放的时代契机对中国杂技事业有着怎样的推动作用?

夏菊花:杂技艺术要有空间、有舞台,它才能发展,改革开放正给了中国杂技展现自我的舞台。改革开放以来,全国各地的杂技团都抓住了这一时代契机,创作出了一大批富有时代气息的新作品,为杂技艺术的发展提供了崭新的思路,让古老的杂技艺术在新时代更上一层楼。

作为杂技演员,更要抓住改革开放带来的宝贵机遇,传承好我们中国杂技艺术的特色、创造出更多观众喜闻乐见的节目。台上一分钟,台下十年功。杂技本能的东西不能丢,难度、技巧、特色一定要保持下去。改革开放给演员的舞台更广阔了,更要创新、要发展,真正做到一代胜过一代。

记者:由于年龄和伤病,您告别了舞台,但并没有离开杂技。1981年,你被推选为中国杂技家协会主席,并且一当就近三十年。在此期间,最令您印象深刻的是什么?

夏菊花:在我任职中国杂技家协会主席期间,武汉杂技厅建立起来了。改革开放之后,我几次出国当国际赛事的评委,世界上不少同行对我们中国的杂技事业的发展表示钦佩,并问我,中国的杂技艺术发展得如此之快,一定有好多个世界一流的杂技厅吧?我当时只能回答说,现在还没有,但马上就会有了。

经过多年的奔走和努力,1992年武汉杂技厅竣工,并于同年举办了首届中国(武汉)国际杂技节。武汉杂技厅的建造及国际杂技节的举办,推动了古老的杂技艺术的创新和发展,丰富了人民群众的文化生活,让中国的杂技艺术在全世界的杂技健儿前展现出它的英姿。

记者:今年是改革开放四十年,作为一门历史悠久的传统艺术,您认为杂技应该如何在新时代中加以继承和发展?

夏菊花:当前,杂技艺术的发展势头很好,大家都在琢磨着创新,而杂技的生命就在于创新。比如广州军区战士杂技团编排的杂技芭蕾舞剧《天鹅湖》,他们用杂技的形式来诠释经典芭蕾,这是杂技界了不起的创举,也对杂技发展有启发性的新气象。

当然,创新必须在继承的基础上,得有扎实的基本功,就像大树一样,根扎得深才会枝繁叶茂。杂技形式可以多种多样,但只有形式创新是不行的,杂技本质的东西不能忘——技巧和难度,要有技巧和难度才能让观众意想不到、让观众意犹未尽。因此,杂技演员们只有将基本功练好,将技巧和难度提升上去,才能更好地创新,将杂技艺术发扬光大。

记者:无论是台上还是台下,您始终践行着“把吃苦留给自己,把美好留给人民”的人生信条。是怎样的力量,将您和人民紧紧联系在一起?

夏菊花:我一生坎坷。出生于旧社会,摆地摊演杂耍尝尽艰难;成长在新中国,得到了党和人民的认可。一辈子能走到今天,要感谢党、感谢祖国、感谢人民。没有人民做后盾,我哪有如今的成就?所以我下定决心,一定要创作更优秀的杂技节目,让杂技艺术的美好能够留给人民,并且代代相传。

要创作更优秀的作品、将美好留给人民,就必须刻苦练功。那个年代的我根本不想别的,就是一天到晚琢磨、一门心思地要练出新动作,站在凳子上练功,一练就是四个小时。功是掺不得半点假、偷不得一丝巧的——一天不练自己知道、两天不练对手知道、三天不练,观众都知道。

“中国的杂技节目一定要体现民族的风格和气派”

记者:您用杂技艺术架起了中国与其他国家进行文化交流的桥梁。放眼世界杂坛,您觉得中国杂技的独特魅力在哪?

夏菊花:杂技是新中国成立后第一个走出国门进行文化交流的文艺类别。如今,六十多年过去了,杂技艺术仍然是我国对外文化交流的排头兵,是走出国门最多、赢得国际荣誉最多的艺术门类,在海外演出中很受欢迎。

中国的杂技艺术有着悠久的历史,它表演细腻,刚柔相济,不仅给人美的享受,更传达出积极向上、顽强拼搏的精神,启迪人自我超越。这种中国品质和精神是我们杂技长盛不衰的动力。中国的杂技节目一定要体现民族的风格和气派,就是中国精神,否则就没有生命力。

1997年,夏菊花任第21届摩纳哥国际杂技马戏节评委

记者:改革开放以来,您在国际赛事上更多地以评委的身份亮相,在国际杂技界树起了一面旗帜。

夏菊花:担任国际比赛的评委,就肩负着神圣的责任,既对参赛演员负有责任、更对世界杂技艺术的健康发展负有指导性的责任。因此,必须严肃对待,做到公平、公正、公开。

我是一名杂技演员出身的评委,对于每个节目难度在哪里、优势在哪里很清楚,决不昧着良心打“感情分”。好节目要我故意扣分我做不到,差的节目让我放弃原则加分,我更不会干,这是关系到职业道德和做人原则的大问题。

记者:您的人生际遇中折射了国家与时代的风云变幻,回顾自己的艺术人生,您有何感慨?

夏菊花:周总理曾说,当一个好演员要过“五关”——“家庭关、社会关、劳动关、荣誉关、生活关”,经历了这么多年的杂技生涯,我可以自豪地说,我过好了“五关”。

从一个不懂事的孩子,到拥有今天的荣誉,我的艺术人生中一条最深刻的体会就是没有共产党,就没有新中国;没有新中国,就没有我夏菊花。我虽然为党、为人民做了点事,但很有限。我希望能够多留下美好的东西,少留遗憾,把杂技发展的道路扫干净一点,让后人跑得更快一些。

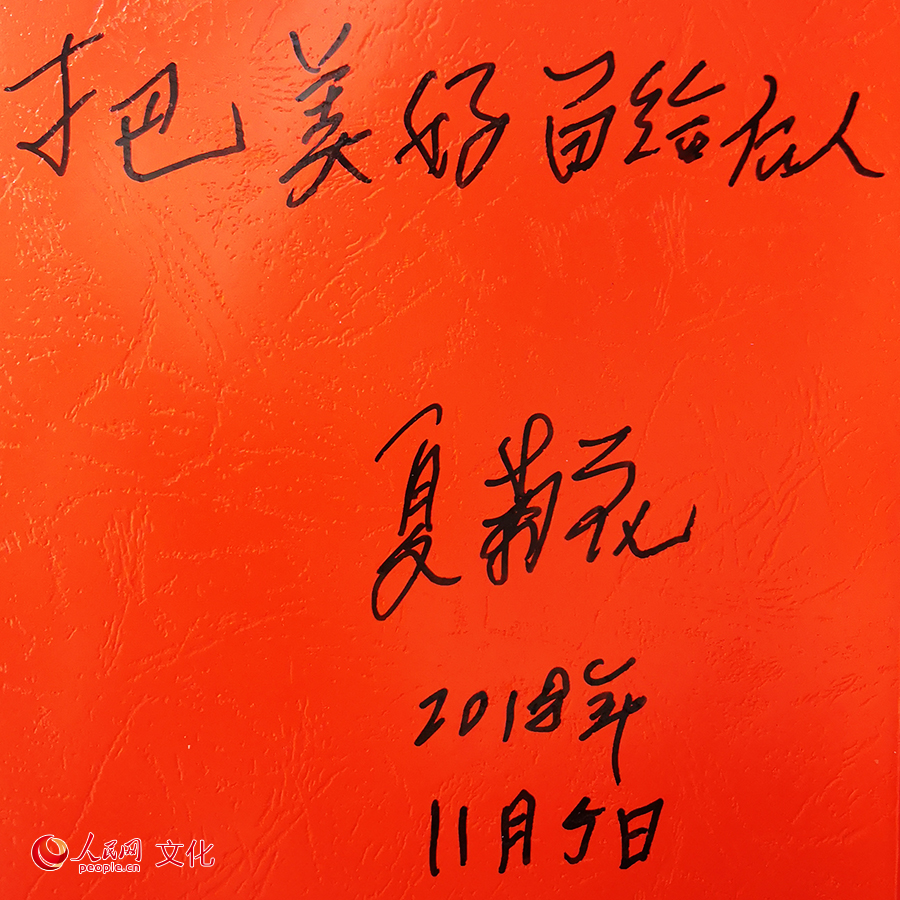

夏菊花题写寄语:把美好留给后人

记者:您在培养新人方面可谓不遗余力,如果请您寄语当今年轻一代的杂技演员,您想对他们说些什么?

夏菊花:回想起自己练习“顶碗”的过程,我明白,成功之路就是苦练之路,就是不断攀登之路,就是敢于创新之路。如今国家经济发展,国力增强,年轻演员一定要珍惜这个时代,把握好这个时机,希望他们能够后来居上。

当然,在杂技的发展过程中,每一个时代都有每一个时代所遇到的问题,希望新一代的杂技演员们相信自己,年轻人就是要在困难面前勇往直前。经过努力之后克服困难、解决问题,也能做到将美好留给后人。