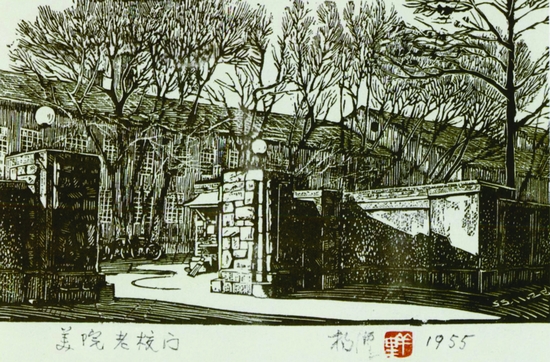

美院老校门(木刻习作) 杨 澧

1953年我考入中央美术学院,一二年级不分专业,一起上素描和水彩课。三年级分科(系) ,我们选了版画专业, 1955年开始学木刻。黄永玉先生来上课,他比学生年长六七岁,是最年轻的老师;他穿着黑色衣裤,满头黑发,眼睛有神,一身朝气。

黄先生特地从学校库房搬来约两米宽、三米长、十多厘米厚的大木桌,收捡干净,让我们11名新同学围坐一圈,他在桌前微笑着从容开讲。他说:“学木刻先要学木工,学会将梨木段锯成3厘米厚的木板,用刨子将木纹刨平,刨子用力要均匀。 ”说着就在长凳上示范,我们一一试过,有的推不动刨,有的轻一下、重一下刨不平;他耐心地反复指导,终于每人都刨平了一块木板;他又教我们用水磨砂纸打磨,直到板面光亮,准备上画稿。

画稿先画正面,反过来将透过纸的线条描清楚,垫上复写纸将画稿复写到板面,衣服纽扣和手的左右都是相反的;然后在板面薄薄涂一层淡墨,就可以刻了。

黄先生幽默地说:“一刀一刀刻是一种享受,是一种乐趣,可以一边听音乐一边刻。 ”紧接着他提醒并警告大家,不要画排列平行或网状的线条,刻刀要自然流畅,照着线条刻就呆板了。

黄先生说:“握刀很有学问,右手握住刀柄,左手拇指顶住刀柄下端。一个是动力,一个是刹车,可以自如地刻起来,不致锉刀把画面刻坏,也不会戳破手指。 ”同学们都看见黄先生手指关节上磨出的老茧,大家钦佩极了!

学生们围着桌子兴致勃勃地刻起来,先生轮流察看指点,师生间无拘无束地谈笑着,我们刻起生平第一块木刻作品。

黄先生说起他青年时在上海、香港同进步学者办报纸,连夜排版。空出两块空白,他就按空白的大小锯板子,深夜刻出两幅木刻,镶在排好的版里,第二天一早木刻作品就见报了。他靠这些稿费生活,有时生活拮据就到木刻家李桦先生简朴的住所蹭饭吃。把饭吃光,李先生递来一块毛毯,他就在屋里大睡一觉。李桦先生是老师也是长辈,黄先生深情地回忆,有一次李先生请他看电影,问:“有车费吗? ”他摇摇头,“好吧,我们走” 。从住所到影院要走几个小时,走到影院门口李先生把一张影票交给他,自己沿着原路又走回去,原来李先生也没有车费。

木刻刻好了。黄先生又教我们动手制作拓印木刻的耙子,印的时候,他要求我们将油墨滚匀,宣纸铺在板上后用耙子在背面磨,磨到整个画面都透过纸背再轻轻地揭下来,用图钉订在墙上晾干,对着初印好的画面仔细研究,做最后的修改,太黑的地方可加些线条,生硬处可略加整理。改画要慎之又慎,否则反而会改坏,想好再下刀,不要犹豫不决。

关于木刻美学,黄永玉先生说他不是学院派。但是他上课时一个练习接一个练习,循序渐进,先是静物花卉,中间有人物肖像,后是校园风景。那时中国画系、油画系的风景课常去郊区有山有水的景点。而黄先生就近取材,安排我们各自选择校园的一个角落,我记得张坚如画教学楼前的松树和花坛,蒋建国画操场东边围墙内的升旗杆和大椿树,我画了校门口9个石砌的门墩和满院的树丛……

60年过去了,学校早已迁到城外宽敞的新校区,老校址拆迁,变成协和医院的新病房楼。我刻的《美院老校门》变成校友回忆母校的纪念品,上世纪80年代中央美术学院美术馆收藏了一幅并几次展出。李树声先生收到一幅复制品(木板有损)后感慨地说:“在里边住了46年!太有感情了。 ”李可染先生、师母邹佩珠先生见到后也说:“老美院,太熟悉,感情很深啊! ”老校园里有徐悲鸿、吴作人老院长的身影,有齐白石老人上课的痕迹,有李可染、李苦禅、李桦、古元等老一代宗师授课的回音。

60年后,黄永玉先生九十大寿,我们在北京的老学生聚会在“万荷堂”。黄先生九十大展,继八十大展后在国家博物馆揭幕,在展出令人惊叹的辉煌巨作的同时,也展出了当年为我们上课时他的木刻示范作品《阿诗玛》《春潮》 《雷锋像》 。我们这些老学生想对黄永玉先生大声地说:“您现在和将来都是我们最年轻的老师。 ”