老王不老 老当益壮

——王蒙新书《生死恋》发布会在京举行

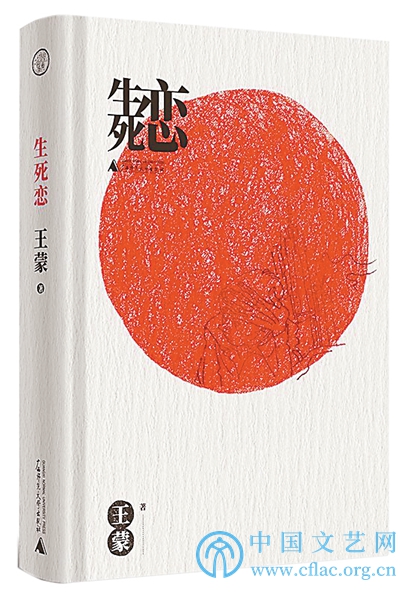

《生死恋》

王蒙 著

广西师范大学出版社

2019年7月出版

王蒙新作《生死恋》发布会现场

发布会现场,当说起“老王不老,老当益壮”的时候,85岁的王蒙乘兴曲臂,撸起袖子,握紧拳头,展示了他健硕的肱二头肌。邬书林趁机怂恿王蒙展示六块腹肌,王蒙摆摆手,说道“我真的有六块,但这里就不展示了,不雅”,现场发出一阵阵惊呼。

6月30日,由广西师范大学出版社集团有限公司主办,言几又书店协办的“相信爱情——王蒙《生死恋》新书发布会”在京举行。中国出版协会常务副理事长邬书林、韬奋基金会理事长聂震宁、广西师范大学出版社集团有限公司党委书记张艺兵、评论家王干、作家李洱、作家笛安等嘉宾及近200名读者参加了发布会。发布会由央视《东方时空》《面对面》主持人王宁主持。

《生死恋》收录了王蒙最新创作的四篇作品:两个中篇小说《生死恋》和《邮事》,两个短篇小说《地中海幻想曲》和《美丽的帽子》。《生死恋》写爱恨情仇生老病死,行云流水力透纸背,家长里短却波澜壮阔,寄托着作者对世间万象人生悖论的深度思考。《邮事》为非虚构小说,讲述作者几十年来因为领取稿费而与邮政、邮储打交道的经历和感受。《地中海幻想曲》与姊妹篇《美丽的帽子》讲述了一个有着显赫家世的主人公,却在谈婚论嫁的问题上屡屡触礁的经历和心路历程。

张艺兵表示,王蒙自19岁《青春万岁》开始创作已逾65年,作品达1800余万字,可以说是新中国文学的一面旗帜。从上世纪50年代饱含革命激情的青春之歌与激荡文坛的震颤之音,到上世纪70年代的异域风情与时代隐喻,再到上世纪80年代的艺术探索与内省哲思,直至上世纪90年代的“季节系列”,王蒙都在记录生活与心绪,记录中国人民在前进道路上的丰富历程。在诗意与美感的书写中,见证生命与沧桑,在沧桑之后,又展现出崭新的活力。

邬书林认为,王蒙通过《生死恋》中的几篇小说,从小处着眼,把新中国成立70年来所发生的沧桑巨变都展现了出来。在这本书里,王蒙的语言风格得到了进一步的张扬,思想上艺术上也写出了新的东西。谈到王蒙的语言风格,邬书林激动不已,邀请主持人王宁现场为大家朗诵了小说里第43页的部分篇章:“时间,你什么都不在乎,你什么都自有分定,你永远不改变节奏,你永远胸有成竹,稳稳当当,自行其是。你可以百年一日,去去回回,你可以一日百年,山崩海啸。你的包涵,初见惊艳,镜悲白发,生离死别,朝青暮雪。你怎么都道理充盈,天花乱坠,怎么都左券在握,不费吹灰之力……”李洱用“晚骚”来概述王蒙的晚年创作。他认为,王蒙是中国的“贝多芬”。很多人在学习和模仿贝多芬,但却永远达不到,而很多人也在学习和模仿王蒙,也是远远达不到,远远模仿不像。

聂震宁表示,王蒙作为中国当代文学中独树一帜的大家,他的小说始终反映着历史的沧桑、社会的变迁,饱含着浓浓的家国情怀。除去《生死恋》,聂震宁还列举了《活动变人形》《女神》的例子。《活动变人形》写了一对知识分子恋人,在社会历史环境的影响下如何一步步陷入了婚姻的泥沼;而《女神》则反映了一位女性在特定时期以及革命斗争过程中如何被人们渐渐地称为了“女神”。“书写爱情,不失浪漫,同时保持沉稳,毫不放松在大环境下对爱情的考量、琢磨以及思考,是一个有才华有境界的作家的体现”。

王干认为王蒙打通了小说与散文、古代文学与现代文学、虚构与非虚构、创作与评论之间的界限,把小说带到了一个新的高度和境界。不仅如此,王干认为王蒙在提携文学后辈方面也作出了很大贡献。2001年,王蒙获得了当代文学拉力赛的冠军,奖金10万元。他当即将奖金交给人民文学出版社设置了“春天文学奖”,专门用来奖励30岁以下的优秀青年作家。“现在我今天一说,当年奖励的这些作家,如今都成为了文坛的重要作家,比如徐则臣、张悦然、李修文等。李修文有次见到我,他说他今年获得鲁迅文学奖,特别要感谢在他30岁不到的时候拿到的第一个奖,也就是王蒙先生的‘春天文学奖’”。

“80后”作家笛安从作品的叙述角度触发,认为《生死恋》的叙述手法为真实和虚构的无缝衔接提供了一种可能。一个作家一生的任务就是在处理现实与虚构之的关系,对一个作家来讲,真实到底是什么样的?它为什么会在作家这里变成一种特定的虚构?这个过程是一个非常复杂的算式。“这个故事的叙述者实际上具有一个双重的东西,一部分代表作者,一部分代表旁观者”,笛安坦言,之所以会关注到这一层,并为之感动,是因为王蒙看到了作家的难处,并且敢于迎难而上。爱情也是笛安作品中的重要主题,她认为,一个人只有对未知的生活保持兴趣和好奇,才会对爱情产生兴趣,而这一切都与年龄无关。“王蒙先生对于生活和世界的热情依旧,这一点弥足珍贵”。

谈到写作《生死恋》初衷,王蒙说道,“我不是非要写爱情,而是这些爱情让我写。因为在我的朋友当中,在我的亲戚当中,不断地发生着一些让人关心、让人议论、让人感慨的这样一些事情,而且对于这些事情它是可以分析的,或者可以从不同的角度来谈论。比如,现在年轻人可能都对‘不求天长地久,只在乎曾经拥有’感兴趣,我觉得不太对劲,要是这样的话,‘执子之手与子偕老’该放到哪儿呢?”谈及对于文学语言的认识,王蒙说道,“语言很有魅力,但也很狡猾,所以为什么《伊索寓言》里有则故事,说主人对奴才说,晚上给我做饭,把世界上最好的东西拿来,奴才就拿来了口条(舌头),然后说你再给我端上世界上最坏的东西,最恶劣的东西,奴才拿来的还是口条,所以说,世界上最美丽的东西是语言,最动人的东西是语言,最狡猾的也是语言。”