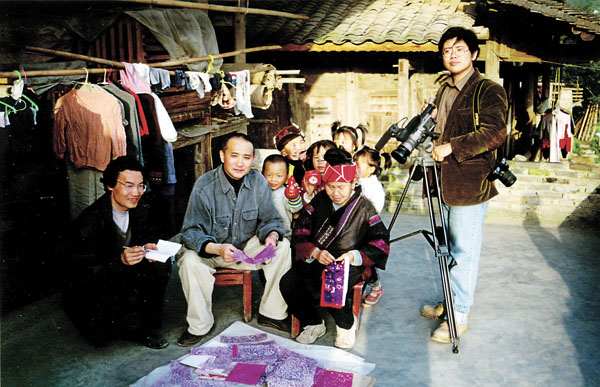

乔晓光(左二)在贵州苗族拍摄民间剪纸申遗片(2003年)

在民间文艺的路上走了20多年,蓦然回首,乔晓光的人生轨迹洒满中国剪纸的碎影。剪纸,从普罗大众的使用到精英阶层的喜爱,从陕北窑洞到艺术殿堂,从剪花娘子的“冒绞之作”到艺术家的“创作”,从草根文化到当代艺术命题……乔晓光亲历了中国剪纸几十年间那些艰难的转变。

上世纪80年代初,初出校门的他无意中得到一本陕西富县文化馆编印装订的《张林召剪纸》小册子,张林召古拙洒脱的剪纸唤醒了乔晓光的民间情结,他尝试用刀刻出一批表现内心情感的黑白剪纸,以简约的剪纸语言体验前所未有的身心舒展和生命自由。乔晓光觉得,剪纸作为极为特殊的艺术,向内干预了中国人的心灵,向外左右着人们的视觉习惯。

适逢中国美术界“85新潮”,人人都在学习西方,乔晓光却把目光投向了脚下的这片土地。1986年,乔晓光与朋友创建“米羊画室”,在石家庄举办“米羊画室作品展”,引起不小的轰动。刘骁纯评价他的剪纸作品,“标志着从延安时期开始的新剪纸,经过数十年的徘徊与探索,开始走向成熟。它使新剪纸从非驴非马的尴尬状态中解脱出来,展现出新品种的曙光。”乔晓光由此走进公众的视野,在美术史上留下了“玉米地”、“太阳神鸟”等艺术符号,也将自己对民间剪纸的语言表达方式的探索带入艺术领域。

1987年,乔晓光考上中央美术学院民间美术系研究生,师从靳之林。一年后,他随“黄河流域民间艺术考察队”赴黄河流域9省区考察,历时9个月,行程逾万里。2002年,中央美院率先成立非遗研究中心,乔晓光任主任,承担了中国民间剪纸申报联合国教科文组织“人类口头和非物质遗产代表作”项目的全部志愿工作,带领团队在中原、西南多地奔波。

对剪纸的认同促使乔晓光深入村社寻访传承人,收集剪纸花样。为剪纸申遗的一千多个日夜,中国乡村妇女吉祥灿烂的剪纸艺术背后贫困苦难的人生历程让他的心灵饱受洗礼。游走于民间与学院之间,乔晓光沿着中华文明的根,走进了民间美术的内心。他不回避体制,同时他坚持田野。怎样将剪纸的艺术表达与当代艺术语言相结合,是乔晓光一直在思索的当代命题。

2006年11月,为纪念易卜生逝世100周年,乔晓光受挪威易卜生剧院之邀,为该院在中国首演的现代舞戏剧《寻找娜拉》设计舞台美术和海报。富有中国特色的剪纸舞美设计重新营造了《玩偶之家》的戏剧空间,这不仅是中国艺术家以剪纸方式对易卜生的纪念,也是把中国乡村“剪花娘子”现象与“娜拉”的故事作为女人的命运,并与当代问题共同思考的一次东西方艺术的对话。这次成功也吸引了更多的国际机构邀请他用中国剪纸表现各国的文化。他曾经为美国的文学作品《白鲸》创作剪纸,目前正在筹备2011年的美国芝加哥之行,用中国剪纸表现美国芝加哥的城市文化。

2009年,中国剪纸成功入选世界非物质文化遗产名录,剪纸得到了前所未有的关注。然而,少数民族地区剪纸传统日趋濒危的事实依旧不容乐观。值得庆幸的是,乔晓光所申报的国家社会科学基金艺术学重点项目《中国少数民族剪纸艺术传统调查与研究》获准立项。乔晓光主编的教材《中国民间美术》也马上就要走进高校,在高校中普及和传承民间美术。

秉承了第一代剪纸研究者的理想,面对社会上仍然存在的漠视与冷淡,乔晓光对于中国民间剪纸艺术,始终坚定而执著。

(编辑:晓婧)